なぜ、いま福岡に「デジタルノマド」が集まるのか?“再生”する都市の未来を描く、新たな挑戦。

世界中の都市が観光客誘致に凌ぎを削るなか、福岡市は今、「デジタルノマド」という新たなターゲットに熱い視線を注いでいます。

彼らは特定の拠点に縛られず、ノートPCを片手に世界を旅し、数週間から数ヶ月にわたり地域に「住むように働く」スタイルが特徴です。

福岡市がデジタルノマドを誘致する狙いは、単に流行の誘客手法を取り入れることではありません。

場所を「消費」するだけの短期滞在型観光から、地域と人が深く関わり、価値を「共創」していく持続可能な関係への転換。そうした新しいツーリズムの形を模索する福岡市にとって、デジタルノマドはまさに鍵となる存在なのです。

この先進的な取り組みをゼロから立ち上げ、牽引してこられた横山裕一さん(福岡市 経済観光文化局観光コンベンション部 観光産業課 観光産業係長)にお話を伺いました。

前例のない挑戦を成功に導いた、戦略と着眼点。そして、地域にもたらされた「再生的な価値」とは何か。その言葉から「世界に選ばれる都市」の未来像を探ります。

福岡市 経済観光文化局観光コンベンション部 観光産業課 観光産業係長

横山 裕一 氏

2008年に福岡市入庁。人事部、区役所保険年金課などを経て現職。コロナ禍での観光事業者支援に取り組む中でワーケーションに着目し、デジタルノマド誘致事業をゼロから立ち上げた。現在は、デジタルノマド向け滞在型イベント「Colive Fukuoka」を推進するほか、観光業界の人手不足対策や観光案内所の運営など幅広い業務を担う。

─── まず、横山さんが現在担当されている業務内容と、デジタルノマド誘致における役割について簡単にお聞かせいただけますか?

私が所属する観光産業課では、観光産業の振興を目的として観光施策全体の方針策定や、市内観光事業者の方々の事業収益向上の支援等を行っています。

また同時に、国内外から訪れる観光客にとって魅力的な都市であり続けるために、受け入れ環境を整えることも重要な業務となっています。

部のなかでは、未来の観光産業を見据えた新しい取り組み、いわば「ゼロイチ」で事業を創出する役割も担っており、現在進めているデジタルノマドの誘致もその取り組みの一つです。

私が着任した2020年は、ちょうどコロナ禍が始まったタイミングでした。市内のホテルの稼働率が10%以下にまで落ち込むような状況で、まずは事業者向けの経済支援に奔走しました。

しかし、目の前の対応だけでなく、先を見据えた取り組みが必要だとも感じていました。

当時、オンラインミーティングが普及し、出張の形が大きく変わる中で「どこでも働けるなら、長く滞在する人も増えるのでは?」と考え、国内の「ワーケーション」に注目したのが最初のきっかけです。

そこから市場を調べていくうちに、海外のデジタルノマド市場の大きさに気づき、コロナ禍が明けるタイミングを見計らって、2023年から海外デジタルノマド向けの取り組みを本格的にスタートさせました。

─── コロナ禍でいち早くワーケーションに着目されていたのですね。

そうですね。当時、国が「ワーケーション」を推進し始めたこともきっかけです。

福岡はもともと「ビジネスと観光を兼ねて訪れる」といった方が非常に多い街です。仕事の後、すぐに遊びに行ける場所があり、自然も近い。

オンとオフの切り替えがしやすい環境は、ワーケーションとの親和性が非常に高いと確信し、具体的な取り組みを始めるに至りました。

─── 「福岡の魅力」とは何でしょうか?

福岡市外に目を向ければ、太宰府や柳川といった有名な観光地もありますが、私は、いわゆる「有名な観光地」に行くことだけが、観光ではないと考えています。

大切なのは、訪れた方がその土地での滞在に満足され、それによって受け入れる事業者の方々もしっかりと潤う。観光産業の振興とは、そんな持続可能な仕組みを築くことだと思うのです。

その点において、福岡市内にはたくさんの素晴らしい魅力が存在します。私自身、知らない街を歩くのが大好きなのですが、福岡はまさに「歩いて楽しめる街」です。

天神や博多、大濠公園といったエリアはそれぞれ隣接していながら、全く異なる表情を持っており、少し歩くだけで、多様な都市景観に出会えますからね。

そして何より、旅の記憶として最も強く心に残るのは、やはり「食」ではないでしょうか。

福岡は食文化が非常に豊かで、種類も多く、どの店に入っても高いレベルで満足できる。これは、他の都市を訪れた際に改めて気づかされる、福岡が持つ大きな強みだと感じています。

なぜ「デジタルノマド」だったのか?

─── 数ある観光戦略の中で、福岡市が特に「デジタルノマド」の誘致に力を入れ始めた背景には、どのような課題意識があったのでしょうか?

福岡市を訪れるインバウンド観光客は、その9割以上をアジアからのお客様が占めています。一方で、滞在日数が長く、消費額も大きいのは欧米豪からのお客様です。

特定の一つの地域に依存してしまうと、来訪が途絶えた際、需要が一気になくなるという「カントリーリスク」も懸念されます。

そこで、これまで十分なアプローチができていなかった、「高単価で長期滞在が見込める欧米層」の誘致が、我々の大きな課題となっていました。

この文脈で考えた際、デジタルノマドは非常に親和性が高いターゲットでした。

まず、彼らの約7割が、まさに私たちがターゲットとする欧米層であること。加えて大きかったのが、彼らがアジアを拠点にしているという点です。

福岡には欧米からの直行便がないため、これまでは東京などを経由して呼び込むことを意識していました。

しかし、デジタルノマドの多くは、タイのチェンマイやバンコク、インドネシアのバリといったアジアの拠点で活動しています。彼らはアジア域内の移動に慣れており、福岡へも直行便で来てもらいやすいのです。

もう一つの理由は、彼らの滞在期間の長さです。アジアからの観光客が平均2〜3泊であるのに対し、デジタルノマドは福岡市だけでも2週間、長ければ1ヶ月以上滞在してくれます。

1日で多額の消費をするわけではありませんが、滞在期間が長いため一回の旅行における消費単価は高くなります。長期滞在による安定した消費が、地域経済に貢献してくれることは言うまでもありません。

この「高単価」かつ「長期滞在」という二つの特徴が、私たちの課題感に合致したわけです。

─── デジタルノマドにターゲットを絞り込むにあたり、どのような視点で判断されたのでしょうか?

自分たちの「街の特徴」を深く理解することが重要だと思います。福岡には、2000年にわたって、アジアとの交流の玄関口として発展してきた歴史があります。

だからこそ、外から来た人々を温かく迎え入れる、オープンマインドな「交流のDNA」が、この街には深く根付いていると感じています。

また、福岡市は「スタートアップ都市・エンジニアフレンドリーシティ」を掲げ、新しい企業の創出やエンジニアの育成・誘致に力を入れています。

デジタルノマドの多くは起業家やエンジニアであり、彼らは常に、新しいビジネスチャンスを探しながら旅をしています。ビジネス都市と観光都市、両方の顔を持つ福岡は、彼らにとっても魅力的な場所だと考えました。

コミュニティが人を呼ぶ好循環

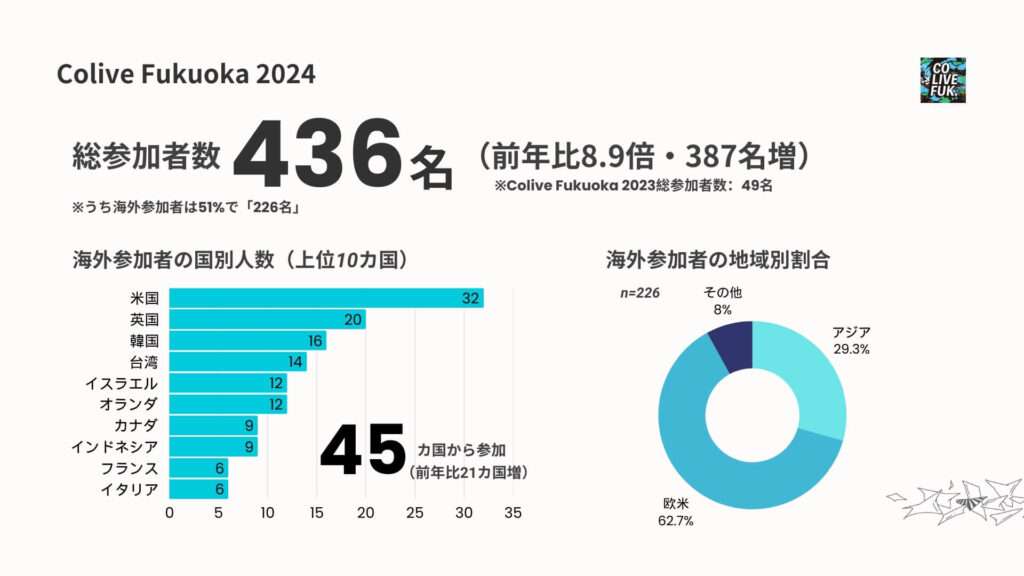

─── 「Colive Fukuoka 2024」では、総参加者数が前年比8.9倍の436名、参加国も45カ国へと急増しました。この飛躍的な成長の要因をどう分析されていますか?

一つは、デジタルノマドが持つ「発信力の高さ」です。前年のイベントに参加した方々が、自身のコミュニティで「福岡はすごく良かったよ」と、熱量をもって発信してくれたんです。

デジタルノマドの多くは「孤独」を理由に、その生活を終えるケースも少なくないため、大小様々なコミュニティに所属しています。そして、彼らにとっては、その仲間内の情報こそが最も信頼できるソースなのです。

もう一つは、毎年同じ時期にイベントを開くことで「来年も、福岡で会おう」という再会の文化が生まれつつある点です。ブルガリアの「バンスコ・ノマド・フェスト」も同様の形で成長しており、再会を約束する人々が年々増えていくことで、イベントが自然と大きくなっていく仕組みです。

そして、私たちも想像していなかった嬉しい効果が、この取り組みを「面白がってくれる日本人」が、イベントに多く参加してくれているということです。

今では日本人参加者も200名規模になり、世界中のノマドと日本人が自然に交流できる貴重な場として、新たな価値が生まれています。

─── デジタルノマドの方々は、文化的な体験への関心も高いのでしょうか?

はい、非常に高いですね。一般的な観光客の方々よりも、「その土地の文化や人々の暮らしに、もっと深く溶け込みたい」という意識が強いように感じます。

一例として、私たちが企画した中に「日本画」の体験プログラムがあります。日本画って、おもしろいんですよ。単に絵を描くだけじゃない。まず、石や砂といった自然の素材をすり潰して、絵の具の原料である「顔料」を作るところから始めるんです。

自然から画材を生み出すプロセスそのものがアートであり、非常にサステナブルな体験でもある。こうした日本の素晴らしい伝統文化の本質を、海外の方々に体感してもらう、またとない機会になっていると感じています。

─── 「Colive Fukuoka 2024」では、海外参加者の平均滞在日数が「19日間」というのは驚異的です。この長期滞在は、地域にどのように「リジェネラティブな効果(再生的な影響)」をもたらしているのでしょうか?

すぐに目に見える数字として表れるわけではありませんが、地域にもたらされる定性的な効果も非常に大きいと感じています。

まずビジネス面で言うと、福岡のスタートアップ企業とデジタルノマドが交流するミートアップを、これまで複数回開催してきました。海外展開を考えている地元の企業にとって、彼らが持つグローバルな感性は、自社の商品やサービスを見直す上で非常に参考になるようです。

例えば、麹を使ったアイスを開発している企業が、デジタルノマドに試食してもらい意見を聞くという機会がありました。本来であれば、多額の費用がかかる海外での市場調査を、福岡にいながらにして実現できるんです。福岡という街そのものが、価値ある「テストマーケティングの場」として機能し始めている、そう実感していますね。

また、社会・文化的な側面においても、世界中を旅してきたデジタルノマドの来訪が、福岡市民やイベント参加者達にグローバルな価値観や文化に触れる貴重な機会をもたらしてくれていると感じます。

特に、参加してくれた日本の若い世代にとっては、海外の多様な働き方や価値観に直接触れる体験が、大きな刺激になっているようですね。

こうした交流をきっかけに、まずは福岡という街自体を好きになってもらう。それが将来、福岡での起業や移住といった、新しい人の流れを生むかもしれない。

だからこそ、デジタルノマドの誘致は単なる観光施策ではなく、未来への投資であり、街にとっての大きなチャンスなのです。

─── 「Colive Fukuoka 2024」では1.1億円を超える経済効果が試算されています。この成果を踏まえ、今後の施策をどのように発展させていきたいですか?

1ヶ月間のイベントでこの成果が出たことは、非常に大きいと捉えています。当初は、欧米における福岡の認知度の低さが課題でしたので、まずは「Colive Fukuoka」という象徴的なイベントを立ち上げ、認知度向上を図りました。

今後は、この1ヶ月間の限定的な効果に留まらず、「年間を通じてデジタルノマドに訪れてもらえる街づくり」を目指していきたいです。

地域のコミュニティと連携し、いつでも彼らを温かく迎え入れられるような受け入れ環境を整備していくことが、次のステップだと考えています。

「日本人の温かさ」は、特別な価値になる。

─── 福岡の「当たり前の日常」が、海外のデジタルノマドには「特別な価値」として映っていると思います。地域のどんな要素が「お宝」に変わるとお考えですか?

福岡で高く評価されているのは「食のバラエティとクオリティ」や福岡の「ウォーカブル(歩きやすい)な街なみ」といった点です。

しかし、日本のどの地域にも応用できる、より本質的な視点で言えば、一番はやはり「地域の人々の優しさ」なのだと、私は感じています。

言葉の壁を越えて、道を教えてくれたり、時には「これ、食べなさい」と何かを分けてくれたり。そうした何気ない一つ一つの温かい触れ合いが、最終的に街全体の評価を決めるのだと思います。

ある参加者の方が「アジアの様々な“ノマドの聖地”を旅してきたけれど、福岡が一番温かく迎えてくれた」と話してくれた時は、本当に嬉しかったですね。

このおもてなしの心、ホスピタリティこそが、日本のどの地域にもある「お宝」ではないでしょうか。

─── これまでの取り組みの中で、想定外だったことや、うまくいかなかったエピソードがあれば教えていただけますか?

大きな失敗というよりは、「良かれ」と思って企画したことが、意図せず裏目に出てしまった、という経験はありますね。

例えば、日本の文化に親しんでほしくて、着付け体験を用意したところ、「なぜ、私たち外国人だけが特別な衣装を着るのですか?」と問いかけられたことがあります。

もちろん、私たちに差別的な意図は全くありません。しかし、彼らにとっては特別扱いされることに違和感があったのだと思います。文化の多様性に対する理解の難しさを、改めて痛感し、反省した出来事でした。

もう一つ、運営スタイルでの学びもありました。私たち行政がやりがちな「決められたスケジュール通りに参加してもらう」というスタイルは、デジタルノマドには全く響かないんです。

彼らはあくまで仕事が中心で、その合間に、自分の興味とタイミングでふらっと参加したい。そのため、「Colive Fukuoka」では1ヶ月の期間中に約60のプログラムを用意し、好きなものに自由に参加できる形式をとっています。

「観光」は、外部から人を呼び込む役割。

─── デジタルノマド誘致は、観光、移住定住、経済振興など複数の部署にまたがるテーマだと思います。庁内での連携や予算確保は難しい側面もあるかと思いますが、どのように乗り越えられたのでしょうか?

行政に限らずだと思いますが、部局を横断した連携というのは非常に難しいテーマです。大きく捉えれば「まちを良くする」ことがミッションだったとしても、各部局ではそれぞれ異なるKPI(重要業績評価指標)を持っており、その達成こそ最優先課題だからです。

そこで私たちの部署では「まず、観光が最も裾野の広い『入り口』として、外部から人を呼び込む役割を担う」という考え方を基本にしています。

福岡に来る目的は人それぞれですが、まずは観光の力で福岡の魅力を発信し、多くの人に来てもらう。その中から「福岡で起業したい」「エンジニアとして働きたい」といったニーズを持つ人が現れたら、創業支援や移住定住の担当部署に、バトンを渡していくイメージです。

私たちの部署のKPIは「観光消費額を高めること」ですが、デジタルノマド誘致の取り組みは、他の部署のKPI達成にも直接貢献します。

だからこそ、結果としてスムーズな連携が生まれる。入り口を観光が担い、出口を各専門部署が担うという仕組みです。

─── 「Colive Fukuoka」の推進にあたり、株式会社遊行さんが受託事業者となられています。どのような経緯があったのでしょうか?

ワーケーションの取り組みを海外に展開したいと考えていたものの、「どうやって海外のデジタルノマドに情報を届け、呼び込めばいいのか」が全く分かりませんでした。

前例のない挑戦を成功させるには、高い専門性を持つ民間事業者の存在が不可欠です。

その専門性を備え、事業実施の公募に手を挙げてくださったのが、株式会社遊行さんでした。代表の大瀬良さんをはじめ、遊行さんはデジタルノマド誘致における国内の第一人者です。

事業を本格的にスタートしてからは、彼らが持つ専門的な知見や、国内外のコミュニティとのネットワークに、大いに助けられています。

この取り組みが大きな成功を収めている背景には、受託事業者である遊行さんの存在が非常に大きいですね。

─── 最後に、全国の観光関係者へメッセージをお願いします。

「デジタルノマド誘致」と聞くと、非常に専門的で、ニッチな取り組みだと思われるかもしれません。しかし私は、もはやそうではないと考えています。

日本でもフリーランス人口が増え、コロナ禍を経て、働き方は明らかに多様化しました。 皆さんも、出張先で少し仕事ができる場所を探した経験が、一度はあるのではないでしょうか。

もはや「ノマド」と名乗るかどうかの違いだけで、同様の働き方をする人は、確実に社会に増えています。

このような新しい旅行スタイルに対応できる環境、例えば、仕事ができる場所や長期滞在向けの施設を整えないことは、知らぬ間に「機会損失」を生んでしまう可能性があります。

これは、一部の特別な人たちに向けた話ではなく、これからのツーリズムを考える上で、どの地域にとっても避けては通れない、重要なテーマだと認識しています。

デジタルノマドは、一つの場所に長くは留まりません。福岡に20日間滞在した方は、次は京都へ、そして北海道へと旅を続けます。

つまり、日本全国に彼らにとって魅力的な滞在先が増えるほど、日本全体を訪れるデジタルノマドの市場規模そのものが大きくなるのです。

デジタルノマドのライフスタイルにご興味ある方々にはぜひ、今年の「Colive Fukuoka 2025」にご参加いただき、その魅力を味わっていただきたいと思います。

そしてこの新しい波を、ぜひ日本全体で一緒に盛り上げていけると嬉しいですね。