【北海道ニセコ高等学校 x JaSCA対談】 持続可能な観光づくりは人づくりがすべて

世界最高峰のパウダースノーを求めて、年間170万人以上が訪れる国際リゾート、北海道の「ニセコエリア」。そのスノーリゾートの中心をなすのは、倶知安町とニセコ町です。この2つの町の合計人口は、2024年1月時点で約20,600人に過ぎません。

人口規模と比較すると、これほど多くの観光客を受け入れることは非常に大きな負担であり、華やかな成功の裏側では、地域が抱える根深い課題も浮き彫りになっています。

今回、日本で唯一の緑地観光科がある北海道ニセコ高等学校で、グローバル観光コースを担当する中谷知記先生と、地域のサステナビリティコーディネーター育成を行っているJaSCAの理事・青木みのりさんにニセコ町の取り組みについてお話を伺いました。

10年以上にわたり、この地で教鞭をとる中谷先生は、まず地域の足元を見つめることから始める必要があると語ります。

多様な交流が拓いた可能性と、成長がもたらした課題

中谷先生:ニセコの発展は、多様な人々が集まり始めたことから始まりました。人々の交流を通じて地域のポテンシャルが見出され、「これをどう実現するか」という前向きな議論が、町全体で活発に行われるようになったのです。人口5,000人というニセコ町の規模も、こうした動きを後押しする要因となったのでしょう。

しかし、その一方で、急成長は深刻な課題も生んでいます。このエリアの定住人口に見合ったインフラに対し、年間170万人もの観光客が訪れているのが現状です。もはや、ホテルや飲食店を増やすだけで解決できる問題ではありません。

定住者と観光客との間に生じた、このギャップをどう埋めていくのかが、今のニセコにとっての大きな挑戦となっています。

─── その大きな挑戦に対して、どのような視点や指針を持って取り組むべきだとお考えですか?

中谷先生:その重要な指針となるのが、「サステナビリティ」です。GSTCのような国際基準は、水資源や下水の管理といった項目もカバーしており、経済成長一辺倒ではない、バランスの取れた発展への道を示してくれます。

この視点は、ニセコ高校の生徒たちの学びにも繋がっていると感じます。観光が好きで集まった生徒たちが、GSTCの幅広いフレームワークに触れると、「観光地づくりには、これほど多角的な視点が必要なのか」と大きな気づきを得ます。

彼ら・彼女らとの対話から生まれてきたのが、まさに地域の未来を「量より質」で考えるという視点でした。一時的な滞在者をただ増やすよりも、ニセコのライフスタイルを愛し、繰り返し訪れてくれるファンを増やすべきではないか、と。

年間170万人の観光客が訪れることが、地域の幸せと直結するわけではありません。今のニセコは、多くの観光地が陥りがちな「訪問客数競争」から一歩抜け出し、地域の価値を深く理解してくれる人々を大切にする「質」を問うステージに立っています。

経済性のみを追求するモデルから脱却すること。それこそが、日本の観光産業全体が真に発展するための鍵だと考えています。

インバウンドでさらに盛り上がる、ニセコエリア

中谷先生:インバウンドの活況は、ニセコエリアに旅行者だけでなく定住者をも呼び込み、地域の国際化を加速させています。ニセコ高等学校でも毎年2名ほど、日本語を話せない生徒が入学してくるようになりました。

しかし、冬の観光産業の急成長が、必ずしも地域全体で良い循環を生んでいるわけではありません。

問題点の1つは、エリア内での政策の不統一です。例えば、宿泊税一つとっても、倶知安町が宿泊料金に応じた定率制を導入したのに対し、ニセコ町は定額制のまま。エリア全体で連携した戦略を描ききれていないのが現状です。

さらに深刻なのが、あらゆる物価やサービス料金の高騰です。スキー場のリフト券は年々値上がりし、今や札幌から日帰りでスキーを楽しむと、レンタル代なども含め5万円を超えることも珍しくありません。この金額なら東京へ旅行に行けてしまいます。

結果として、国際的なリゾートとして評価が高まる一方で、かつて身近だったはずのニセコが、地元の北海道民にとっては心理的にも金銭的にも「遠い場所」になりつつあるのです。

ニセコ高等学校での「サステナブル観光授業」

─── 教育の根幹として「シビックプライド」を重視されているそうですね。

中谷先生:はい、地域教育をやって、まずシビックプライド*を醸成していかないと難しいと考えています。しかしながら、観光の面でニセコのシビックプライドは、正直に言うと、結構低いですね。

*シビックプライド:地域に対しての誇りや愛着、共感。シビックプライドを持って、地域の暮らしを楽しみ、地域を応援し、来訪者に対して応対する観光ビジネスモデルへと変化させる。

ニセコは山岳リゾート特有の構造で、海外からの資本と元々の土地がかなり分離してしまっているため、持続可能な観光地域をつくる上で、最終的に「誰がこの地域をマネジメントするのか」という大きな課題に直面します。

その課題に対して、未来を担う高校生たちが当事者として考え、観光事業者や国内外の大人たちに、自分の意見を言えるようになる必要がある。

ですが、その土台として「この地域が好きだ」というシビックプライドがなければ、話にならない。そこが全てのスタート地点だと考えています。

─── スキルを教える前に、まず地域を好きになることが大切なのですね。

中谷先生:その通りです。そうでなければ、生徒たちの発想も「ゲームセンターを作ってほしい」といった、当事者ではない視点にとどまってしまいます。

ほかにも、地域への愛着や誇りが欠けていることは、単なる感情面の問題にとどまらず、税金の使い道といった地域運営に関わる重要なテーマに対しても、当事者意識が希薄になってしまうのです。

その結果、地域の豊富な観光資源によって生み出される富も、地域の未来を支える教育、環境、インフラといった分野への投資へと十分に循環していないのが現状です。

こうした悪循環を断ち切るためには、自分ごととして地域を捉え、未来に責任を持って行動できる次世代の担い手の存在が不可欠です。

ニセコ高等学校の、ユニークな教育プログラム

─── シビックプライドという土台の上に、どのような専門的な学びを乗せていくのでしょうか。

中谷先生:本校の観光教育では、GSTC(世界持続可能観光協議会)の国際基準を一つの軸にしています。これは野菜でいうオーガニック認証のようなもので、「持続可能な観光地」の世界標準です。

日本の観光市場は世界に開かれており、だからこそ、GSTCや国連のベストツーリズムビレッジといった国際基準を”道しるべ”にすることが重要になります。私たちが「どの頂を目指すべきか」や「何をすべきか」が明確になるからですね。

ニセコはグリーン・デスティネーションズ認証やベスト・ツーリズム・ビレッジに選ばれるなど、すでに世界から評価されている観光地です。自分たちだけの閉じた視点ではなく、世界の観光客から認められるまちづくりを進めるためには、この国際基準という視点が不可欠なのです。

また、本校が来年から「国際」と「起業家精神」を学ぶ高校に大きく変わるという背景もあり、誰にサービスを売るのかを考えた際、ホテルもリフトも、そして街づくりも、世界水準を目指す必要がある。その共通言語として、GSTCのような国際基準が非常に有効だと考えています。

─── 国際基準を学んだ上で、フィールドワークにも行かれるそうですね。

中谷先生:はい。持続可能な観光を構成する「文化」「社会経済」「環境」という3つの要素について、専門家集団であるJaSCAさんに講義をしてもらった後、実際の地域でどう実践され、「観光とまちづくりがどう直結しているのか」を学ぶために、先進地でのフィールドワークへ向かいます。

例えば、昨年は人口3,000人の京都府美山町を訪れました。そこでは美山DMOさんが中心となり、茅葺屋根の文化財をどう守り、観光資源にするか、環境保全と経済性のバランスをどう取るかといったリアルな現場を見ます。

また、東日本大震災からの復興を進める、岩手県釜石市にも訪れています。釜石DMCさんが手掛ける「先進的な観光地経営」だけでなく、そこから一歩踏み込んだ、まちづくりにおける「厳しい現実」も目の当たりにします。

─── 「厳しい現実」と言いますと?

中谷先生:震災復興の過程で進めたコンパクトシティ化をめぐる、合意形成の難しさです。人口が7万人から3万人に減る中、環境負荷や行政コストといったロスを最小化し、医療や福祉などの社会的サービスを行き届かせるためには、コンパクトシティ化は避けて通れない合理的な判断でした。

しかし、担当者の方からは、今でも住民の方に「あなたが中心部から離れろと言ったから、生活が不便になった」と不満を口にされることがある、というお話も直接伺いました。こうした痛みを伴う意思決定のリアルに触れることで、生徒たちは「街づくりって、こうやってやるんだ」という本質を掴んでいきます。

このように、キラキラした成功事例だけでなく、地域づくりの最前線で日々奮闘する人々の葛藤や想いに直接触れること。それこそが、生徒たちの学びを深め、地域を見る解像度を上げていくのだと考えています。

─── そうした貴重な視察先との連携は、どのように実現されているのですか?

中谷先生:まさに、JaSCAさんのような専門組織の存在が大きいですね 。高校の教員だけでは、なかなかそうした繋がりを作るのは難しい。

専門家の方に間に入っていただくことで、釜石市のような通常は企業研修しか受け入れていない場所でも、高校生が学ばせてもらえる。そうやって、どんどん仲間が増えていく感覚です。

─── 連携の要であるJaSCAの青木さんにお伺いします。この取り組みに関わって、生徒たちのどのような変化を感じますか?

青木さん:昨年、文化・社会経済・環境の授業を担当しました。この授業では、高校生がまず「国際基準」という客観的なものさしを使い、自分たちの地域の強みと弱みを分析します。

さらに、釜石や美山といった先進事例を学ぶことで、視野を地域の外へと広げます。現状分析と先進事例の理解を深めた上で、現地視察に赴き、自らの目で現場を確かめるのです。視察から戻ってきた高校生たちの成長には、目を見張るものがありますね。

先進地と自分たちの地域とのギャップを体感し、「この差を埋めるために何が必要か」と、具体的な課題意識を持って考え始める。その姿に、大きな可能性を感じています。

中谷先生: 入学当初は消費者目線だった生徒が、国際基準を通して地域を知り、多様な大人と関わるうちに全く違う視点を持つようになります。

例えば、ハワイでは、観光税を導入したり、環境に配慮して特定の成分を含む日焼け止めの販売を禁止したりと、厳しい規制があります。

こうした施策が「サステナビリティ」という、どのような軸で成り立っているのかを学ぶことは、生徒たちにとって多くの気づきに繋がります。実は、こうした基準は若い世代の方が固定観念なく共感できることが多いんです。

街が主体となって国際基準を目指し、具体的な行動を起こすことは非常に重要です。なぜなら、街が目指す方向性が明確であるほど、住民も「自分たちの地域の基準」として関心を持つようになるからです。基準で謳われている「景観を守る」といった視点も、そうしたプロセスを経て初めて地域全体の共通認識になっていくのです。

─── この大きな視点を持って自分たちの地域を見た場合、生徒たちにはどのような変化が生まれますか?

中谷先生:例えば、景観の問題で言うと、世界の観光地では当たり前の「無電柱化」が、ニセコではまだ十分に進んでいないことに気づくんですね。

実際、世界的なリゾートを目指す動きの中で、倶知安町のヒラフ坂では無電柱化が完了しています。そうした先進的な場所と、まだ手つかずの場所を見比べることで、「ここに電柱がなければ、もっと景色がいいのに」と、地域の価値を自分ごととして考え始める。大人よりも柔軟な視点で、たくさんの意見を出してくれます。

大人の視点は、どうしても経済合理性が中心になりがちです。一方で、その仕組みにまだ染まっていない生徒たちの感覚や価値観から、私たち大人が学ばされることは非常に多い。

もちろん、彼らは経済の複雑な仕組みをまだ知りません。しかし、将来の地域インフラの強化や環境整備といったテーマを投げかけると、はっとさせられるような本質的な意見が出てきます。

だからこそ、高校生という多感な時期に社会の現実に触れながら、自分たちが「こうあったら良いな」と思う未来をどうすれば実現できるのかを考える経験が、何よりも大切だと考えています。

「ニセコ町」らしい観光戦略を、高校生と共に考える

中谷先生:大都市の観光と、ニセコのような人口5,000人の町の持続可能な観光では、言葉は同じでも「目的」が全く違います。ニセコにおける観光教育の真の目的は、オーバーツーリズム対策といったテクニカルな話ではありません。

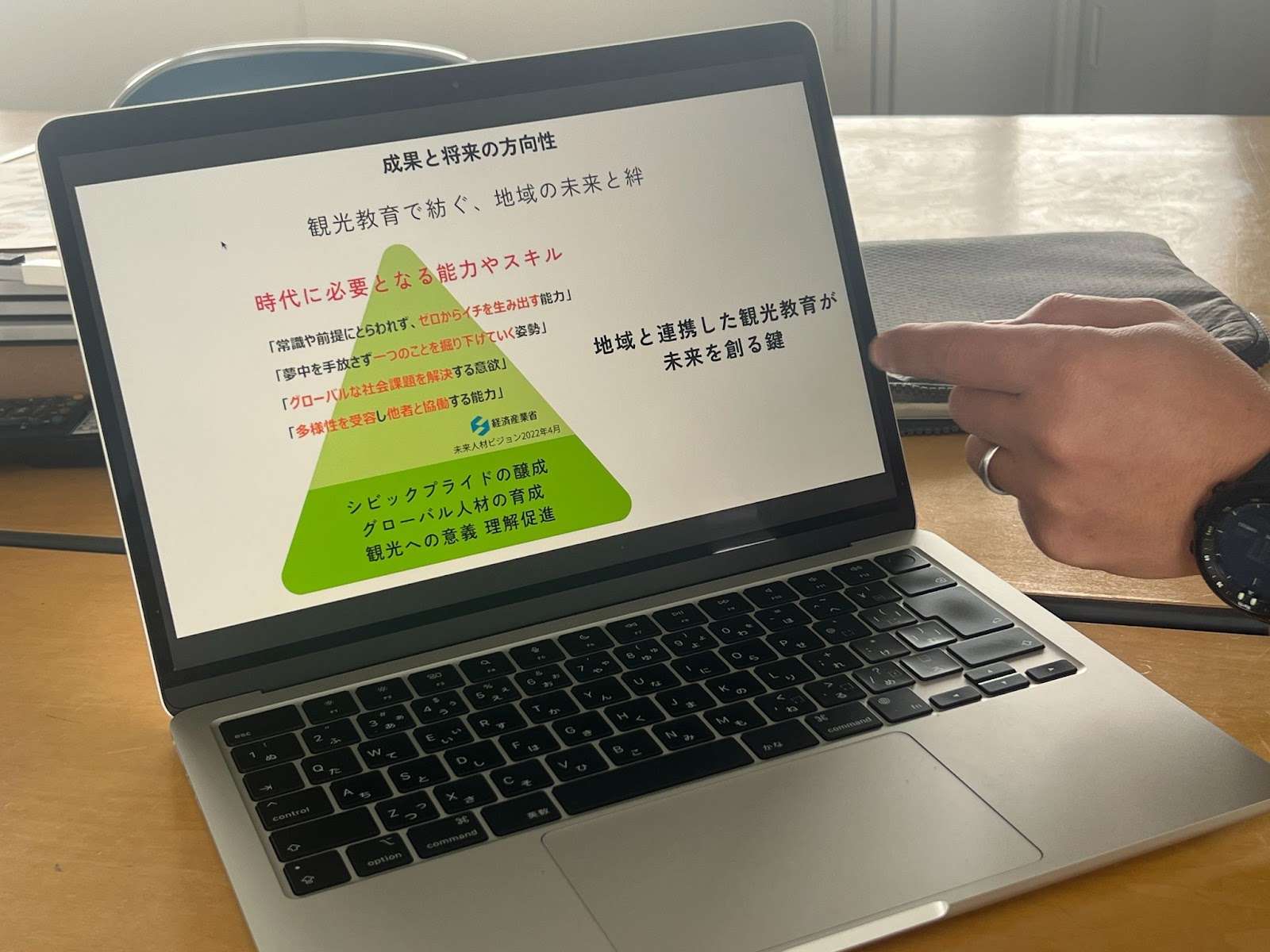

いかに生徒たちの価値観を見出し、地域との「関係人口」を創出するか。そのすべてのベースとなるのが、シビックプライドの醸成、すなわち「この町が好きだ」という誇りと愛着です。

この土台があって初めて、将来UターンやIターンでこの地に戻ってきてくれたり、どこにいてもニセコを応援してくれたり、そのきっかけを作ることができる。これは超長期的な戦略であり、地域創生そのものなのです。5年後、10年後、この取り組みがあるかないかで、地域の未来は大きく変わるはずです。

サステナビリティ認証との向き合い方

─── 地域への愛着を、世界に通用する「価値」へと高めていくために、国際基準やサステナビリティ認証をどう活かしていくべきでしょうか?

青木さん:観光地のサステナビリティ認証には、例えば「グリーン・デスティネーションズ」などがありますが、それにこだわる必要はありません。大切なのは、自分の地域と目的に合った国際基準と認証を軸に据えることです。

特に「グリーン・デスティネーションズ」の場合は、日本人が得意な「カイゼン」を発揮しやすいという利点があります。段階的にステップを踏むことを得意とする日本人にとって、一度で完璧な認証を取得するのではなく、一年目にブロンズを獲得し、取り組みを続けながらシルバー、ゴールドへと目指していく方法は適していると言えるでしょう。

ただし、認証は取得自体がゴールではなく、地域マネジメントや実ビジネスに反映されなければ意味がありません。サステナビリティ基準で求められることは非常に幅広いため、時間をかけて一つひとつの基準と向き合っていく姿勢も大切です。

─── 日本の多くの観光地では、そもそも何から手をつければ良いか分からない、という声も聞きます。最初の一歩として、何か良いアプローチはありますか?

青木さん:現状として、日本の観光地のほとんどは、環境や社会へのネガティブな影響を、統合的に管理するマネジメントシステムが導入されていません。こうした状況でマネジメントシステムの考え方を理解する上でも、グリーン・デスティネーションズなどの国際認証の対応を目指す動きは有効です。

グリーン・ディスティネーションズの場合、いきなり認証取得を目指すことも可能ですし、入門編である「Top 100 ストーリー」に応募し、自分たちの観光のあり方や地域の強みを、改めて見直すことから始めることもできます。

特に欧州など海外へのブランディングを考えるなら、このプロセスが活きてきます。地域ならではのサステナブルなストーリーを生み出し、地域の「キラーコンテンツ」の売り出し方を再確認しながら、マネジメントシステムの構築に向き合う。GDを通じて発信される情報は、サステナビリティに関心が高い欧州の顧客層に届きやすく、そうした潜在的な訪問客に地域の情報を発信する絶好の機会となるのです。

10年後の「当たり前」を、今から作る

中谷先生:国際基準や認証は、単なる評価制度ではありません。観光に関わるすべての事業者が、環境・社会・経済のバランス感覚を養うための「教育ツール」だと捉えています。

10年後、今の高校生たちがビジネスの最前線に立つ頃には、サステナビリティは企業倫理として「取り組んで当たり前」の価値観になっているはずです。

その未来の「当たり前」を地域に根付かせるためには、今、行動を起こさなければなりません。地域全体で国際基準の導入を目指し、そのプロセスや価値を若い世代に届けていく。

本番は10年後かもしれませんが、今すべきことは「世界基準で観光地づくりを行う」という覚悟を決め、そのスタートラインに立つことです。

世界基準の目線で思考し、行動を積み重ねること。それが、地域の価値を理解してくれる質の高い顧客や、ビジョンを共有できる国内外のパートナーとの出会いを引き寄せます。常にグローバルな視点を持ち、未来への土台作りを始めることこそ、持続可能な地域にとって最も重要な投資と言えるでしょう。