IUCNと絶滅危惧種|現状と私たちができること

地球上の生物多様性は急速に失われています。気候変動や森林伐採、乱獲、外来種の影響で多くの生物が絶滅の危機にあり、「絶滅危惧種」という言葉も身近になりました。

こうした現状を把握し、保護活動を進めるうえで重要なのがIUCN(国際自然保護連合)の「レッドリスト」です。

本記事では、レッドリストの仕組みや最新動向、世界や日本での保全活動、そして私たちにできる行動をわかりやすく解説します。

IUCNとは?

IUCN(International Union for Conservation of Nature:国際自然保護連合)[1] は、1948年に設立された世界最大規模の自然保護ネットワークです。

世界約160か国、1,400以上の政府機関やNGO、研究機関が加盟し、地球規模で生物多様性を守るための取り組みを展開しています。

IUCNは、中立的な立場と科学的なデータに基づいた評価が高い信頼を得ており、、国際的な環境政策にも大きな影響を与えています。

IUCNの役割

IUCNの最大の使命は、地球上の生物多様性の保全です。

- 絶滅危惧種の評価とデータベース化(レッドリストの作成)

- 各国政府や国際機関への政策提言

- 保護活動の科学的評価や支援

- 環境教育や人材育成

これらを通じて、自然保護を進めるための基盤を提供し、国境を越えた連携を推進しています。

日本におけるIUCN-Jの活動

日本では「IUCN日本委員会(IUCN-J)」が国内拠点として活動しています。[2] IUCN-Jは、国内外の自然保護活動の情報発信や、教育・啓発活動を積極的に行っている団体です。

また、企業や自治体と協力し、森の保全プロジェクトや地域資源の活用を通じた保護活動も展開しています。たとえば、地方自治体と連携した里山保全や、企業CSR活動との協働プロジェクトが注目されています。

IUCNレッドリストとは

IUCNレッドリストは、地球上の野生生物の絶滅リスクを科学的に評価し一覧化した、世界最大規模のデータベースです。[3]

リストの目的は、単に危機を示すだけでなく、保護政策の指針や生態系研究の基盤、市民向け教育資料としても活用されることです。掲載されることで各国や地域で具体的な保全策が動き出すきっかけにもなります。

レッドリストの歴史

IUCNレッドリストは1964年に公開され、当初は哺乳類や鳥類に限られていました。その後、爬虫類、両生類、魚類、植物などへ対象が拡大し、個体数や分布、繁殖状況など多角的データをもとに科学的に評価されるようになりました。

近年は国別・地域別のリストとの連携も進み、日本の環境省や自治体もIUCN基準を参考に独自評価をし、地域固有種の保護に役立てています。

レッドリストとレッドデータブックの違い

レッドリストは、絶滅危惧種の評価結果を体系的にまとめたデータベースで、IUCN公式サイトで随時更新されます。一方、レッドデータブックは、レッドリストを基に作られた書籍版で、種ごとの詳細情報や写真、分布地図、保全状況などが解説されています。

つまり、レッドリストが「最新データの集約」、レッドデータブックが「解説付きの参考書」という関係です。

IUCNレッドリストのカテゴリーと基準

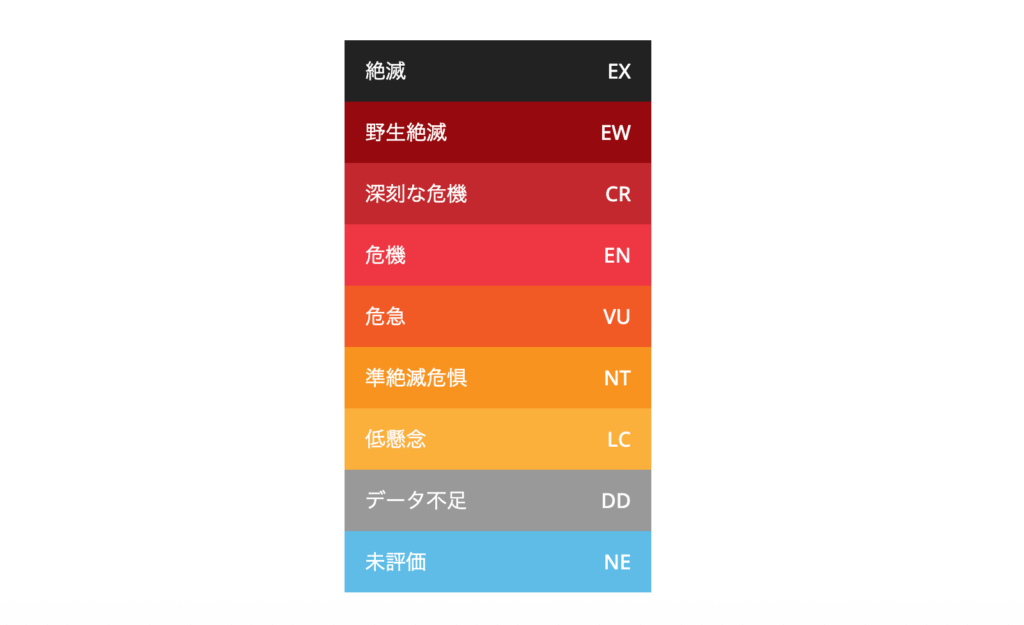

IUCNレッドリストでは、生物の絶滅リスクを9つのカテゴリーに分けて評価しています。評価は世界共通の基準に基づき、科学的なデータによって支えられています。

| カテゴリー | 概要 | 代表的な生物例 |

|---|---|---|

| 絶滅(EX:Extinct) | 記録のあるすべての個体が絶滅した状態。 | ドードー[4] |

| 野生絶滅(EW:Extinct in the Wild) | 自然環境では絶滅し、動物園や保護施設内でのみ生存している状態。野生での再導入計画が試みられることもある。 | グアムカワセミ[5] |

| 深刻な危機(CR:Critically Endangered) | 絶滅の危険が極めて高い種。 | カカポ[6] |

| 危機(EN:Endangered) | 近い将来に絶滅する可能性が高い種。 | アジアゾウ[7] |

| 危急(VU:Vulnerable) | 絶滅のリスクが懸念されるが、ENほど深刻ではない種。 | ジャイアントパンダ[8] |

| 準絶滅危惧(NT:Near Threatened) | 現在は危機的状況ではないものの、将来的に絶滅危惧種になる可能性が高い種。 | サバンナシマウマ[9] |

| 低懸念(LC:Least Concern) | 現時点では絶滅リスクが低いとされる種。 | スズメ[10] |

| データ不足(DD:Data Deficient) | 評価に必要な情報が不足しており、リスクの判定ができない種。 | パパイヤ(野生集団)[11] |

| 未評価(NE:Not Evaluated) | まだ評価プロセスに至っていない種。 |

評価方法

IUCNでは、以下の指標を用いて科学的に評価をします。

- 個体数の減少率:短期間での急激な減少は危険信号です。

- 生息地の縮小率:森林破壊や都市開発による生息地の減少が評価対象になります。

- 地理的分布範囲:分布地域が狭いほどリスクが高まります。

- 繁殖能力や個体群の安定性:繁殖成功率の低下や個体群の高齢化も重要な指標です。

これらを総合的に判断し、国際的な専門家グループが議論を経て分類を決定します。

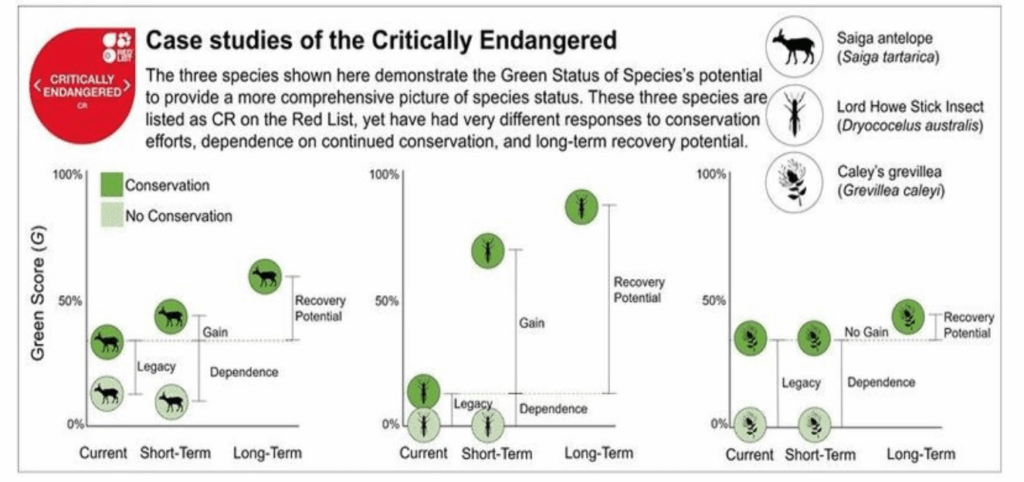

グリーンステータス(Green Status of Species)

近年導入された「グリーンステータス」は、絶滅リスクの評価に加え、種の回復度や保全活動の成果を測定する指標です。[12]

たとえば、保護活動によって個体数が回復した種は、グリーンステータスで「改善傾向」にあると記録されます。これにより、保護活動の効果を可視化し、将来の保全計画に役立てることが可能になりました。

絶滅危惧種の最新動向(2025年版)

2025年のIUCNレッドリストでは、約169,420種が評価され、そのうち47,187種以上が絶滅の危険にあります。[13] これは評価対象全体において、危機に直面する種の割合が依然として高いことを示しています。

特に樹木は新たに892種が追加評価され、累計で47,817種が評価されました。[14] こうした取り組みにより、地域や分類群ごとのハイリスク種の把握がいっそう強化されつつあります。

注目される絶滅危惧種

- 菌類(Fungi):約1,300種が評価され、そのうち 411種(約3分の1) が絶滅の危険にさらされているとされます。これは、森林破壊や農地拡大、汚染による生息地の喪失が主な要因です。[15]

- 熱帯植物(Heliconia属):全約200種のうち 87種(47%) が絶滅危惧種であることが判明。しかも、IUCNレッドリストに登録されているのはわずか 11.2% に留まり、保護対象から漏れている種が非常に多い現実が浮き彫りになっています。[16]

- 樹木:評価された樹木種のうち 38% が絶滅のリスクにあるとされ、これは現在樹木評価の中で最も厳しい結果の一つです。[17]

これらのデータは、目立たない分類群や地域においても、深刻な生物多様性の喪失が進行していることを示しています。

個体数が回復した成功事例

残念ながら、2025年時点での具体的な個体回復の成功事例についての最新報告は、入手できませんでした。ただし、過去にはクロサイが保護活動の成果によってレッドリスト上のカテゴリーが改善された例があることは知られています。[18]

今後は、IUCNが推進するグリーンステータスなどによって、保全活動の効果を数値で評価し、可視化していく動きが加速することが期待されます。

日本における絶滅危惧種とレッドリスト(環境省版レッドリスト)

日本の環境省は、IUCN基準をもとに国内の生態系や分布状況を踏まえて独自に調整したレッドリストを作成しています。[19]

絶滅危惧種は、絶滅危惧IA類(CR相当)、IB類(EN相当)、II類(VU相当)の3段階で評価され、哺乳類、鳥類、両生類、魚類、昆虫、植物など幅広い分類群が対象です。

地域版レッドリスト

国のリストだけでなく、都道府県や市町村も独自のレッドリストを作成しています。地域ごとに生息する固有種や地域個体群をより詳細に評価し、保護活動の指標とするためです。

たとえば、沖縄県のヤンバルクイナやイリオモテヤマネコ、北海道のエゾナキウサギなどが対象となり、行政・NPO・研究者・住民の連携強化にも役立っています。[20] [21]

日本の代表的な絶滅危惧種

日本には、イリオモテヤマネコやトキ、ヤンバルクイナ、ラッコなど、世界的にも注目される絶滅危惧種が多くいます。

これらは生息地の破壊や外来種、人間活動の影響を受けており、イリオモテ島では交通事故、ヤンバル地域では森林伐採や外来捕食者が深刻な脅威となっています。[22][23]

絶滅危惧種が増加する原因

絶滅危惧種の増加は、複数の人為的・自然的要因が複雑に絡み合った結果です。[24] 下記の表は、主な要因とその特徴、具体例、そして影響をまとめたものです。

| 要因 | 特徴 | 具体例 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 生息地の破壊 | 都市開発・農地拡大・インフラ整備により森林や湿地、沿岸域が消失 | 東南アジアやアマゾンでの急速な森林伐採 | 生息場所を失った種が減少・絶滅の危機に直面 |

| 気候変動・異常気象 | 温暖化による環境変化や自然災害の増加 | 北極圏で氷が減少し、ホッキョクグマの狩猟範囲が縮小 | 餌不足・繁殖成功率低下など、生態系の崩壊 |

| 過剰捕獲・密猟 | 商業目的や違法取引による乱獲 | シロサイ・アジアゾウの象牙や毛皮の密猟 | 個体数激減、遺伝的多様性の喪失 |

| 外来種の侵入 | 在来種との競合・捕食による影響 | 島嶼部でのネコやマングース、淡水域での外来魚 | 固有種の減少・絶滅 |

| 化学物質による汚染 | 農薬・工業廃水・マイクロプラスチックの蓄積 | 水質汚染や土壌汚染 | 繁殖障害・免疫力低下・個体数減少 |

こうした多様な要因が同時進行で作用し、絶滅危惧種は増え続けているのです。

絶滅危惧種を守るための取り組み

絶滅危惧種の保護には国際的な枠組みが欠かせません。

ワシントン条約(CITES)[25] は野生動植物の国際取引を規制し、ラムサール条約は湿地と渡り鳥の保全を支えています。[26]

NGO・NPOの活動

NGOやNPOも重要な役割を担います。

WWF(世界自然保護基金)[27] は熱帯林や海洋、日本自然保護協会(NACS-J)[28] は里山や湿地、離島の固有種を対象に調査・保全・教育・政策提言をしています。

科学的保全方法

科学的手法も活用されています。環境DNA調査で希少種の分布を把握したり、人工繁殖や地域住民との協働型保全で個体数管理や共存の仕組みを整えたりしています。[29] [30]

成功事例

成功例としてジャイアントパンダは、生息地保全や国際協力、科学的手法の組み合わせによりIUCNレッドリストの危険度が「絶滅危惧(EN)」から「危急(VU)」に改善されました。

法的規制、科学技術、現場での活動が連携することで、絶滅危惧種の保護は多角的に進められています。[31]

個人・企業ができる行動

絶滅危惧種を守るために、私たちが日常で意識したいことのひとつが、IUCNの絶滅危惧種や保護対象種に由来する肉、魚、水産物を購入しないようにすることです。

これは、乱獲や過剰な取引による生息数の減少を防ぐ大切なステップになります。WWFも、IUCNで絶滅危惧とされる種やCITES附属書に記載された種を避ける消費行動を推奨しています。[32]

個人や企業が少しずつ意識を変えるだけでも、未来の生態系保全を守る大きな力となります。

まとめ

IUCNとレッドリストは、生物多様性の危機を可視化し、保全の指針を示す重要な役割を果たします。絶滅危惧種の保護は、未来世代に健全な自然を引き継ぐ責任でもあります。

個人や社会、企業、国際機関が連携し、科学的根拠に基づく保全策を進めることが不可欠です。

課題は多いものの、各地での成功事例もあり、希望を持って持続可能な共生社会の実現に向け行動を始める必要があります。

参考文献

[4]https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/dodo-raphus-cucullatus

[5]https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/guam-kingfisher-todiramphus-cinnamominus

[6]https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/kakapo-strigops-habroptilus

[7]IUCN Red List of Threatened Species

[8]IUCN Red List of Threatened Species

[10]Eurasian Tree Sparrow Passer Montanus Species Factsheet | BirdLife DataZone

[11]IUCN Red List of Threatened Species

[12]The IUCN Green Status of Species

[13]IUCN Red List Update: Global Impacts, Regional Statuses, and the Way Forward – News

[14]First IUCN Red List Update of 2025 | Botanic Gardens Conservation International

[15]Fungi vital to life face growing risk of extinction, study shows | Reuters

[17]Over one in three tree species is at risk of extinction worldwide

[18]Black Rhino | Species | WWF

[21]北海道レッドリスト【哺乳類編】改訂版(2016年)について

[22]イリオモテヤマネコの交通事故発生について(お知らせ) | 沖縄奄美自然環境事務所

[24]Why protect species – IUCN SOS

[25]ワシントン条約(CITES) (METI/経済産業省)

[29]環境DNA(environmental DNA、eDNA)とは

[30]絶滅危惧種のニホンライチョウ、野生の雄を使う人工繁殖が成功