ESG経営と観光の接点―社員が現地で学ぶプログラム事例

気候変動や人権、多様性など、企業を取り巻く社会課題が複雑化する中、「ESG*経営」に本気で取り組む企業が増えています。しかし、「理念は理解しているが、社員がどう実践すべきか分からない」という声も少なくありません。

そんな課題を解決する鍵が、“観光を通じた現地学習プログラム”です。現場に足を運び、地域や自然と関わりながらESGを体感することで、社員の意識と行動が変わります。

本記事では、ESG経営と観光の接点に注目し、JTBやHIS、GSTCなどが展開する国内外の現地学習プログラム事例を紹介。知識を超えて「行動」につなげる企業研修の新しい形を解説します。

ESGとは?

ESGとは、企業が長期的に成長していくために欠かせない考え方です。

- 環境面:温室効果ガスの削減や資源の循環利用

- 社会面:労働環境の整備や人権の尊重、ダイバーシティの推進など

- ガバナンス面:経営の透明性や法令順守

近年、投資家はこれらの非財務的な要素にも注目しており、財務指標だけでなくESGへの取り組みを含めて企業価値を評価するようになっています。企業の持続的な成長や信頼性を測るうえで、ESGは欠かせない視点となっているのです。

ESG経営と観光の親和性

観光産業は、自然環境や地域文化と深く結びついた産業であるため、環境への配慮や地域社会への貢献が不可欠です。

さらに、ガバナンスの観点から情報公開や倫理的な運営を徹底することで、観光客や取引先からの信頼を高め、企業としての透明性と持続的成長を実現できます。こうした一連の取り組みは、観光事業者が地域と共に発展し、真に持続可能な観光を築いていくための大きな推進力となるでしょう。

現地学習プログラムの特徴

現地で実践する学習プログラムは、座学だけでは得られない深い理解と実践的な知識の定着を促します。実際の環境の中で課題に取り組むことで、理論を体験的に学び、自分の行動として理解を落とし込めるのが最大の特徴です。また、国際的なガイドラインと連動したプログラム設計により、世界基準の知識やスキルを身につけられる点も重要です。こうした学びを通じて、受講者は課題を“自分ごと”として捉え、現場で即戦力となる実践力を養うことができます。

学習サイクル

現地学習プログラムは、コルブの経験学習サイクル*に基づいて設計されています。

【現地学習プログラムの流れ】

- 現地での具体的な体験

- 「内省(振り返り)」の時間を取り、感情や気づきを整理

- 得た学びを一般化し、理論として深く理解

- その理論を新たな場面で実践し、再び体験を得る

このサイクルを繰り返すことにより、単なる一度きりの体験で終わらず、仕事や日常生活に応用できる“持続する学び”へと発展させることができるでしょう。

※コルブの経験学習サイクル:具体的経験→内省的観察→抽象的概念化→能動的実験の4段階を循環させることで、体験から理論的理解と行動変容を生み出すプロセス

公的ガイドラインとの連携

効果的な現地学習プログラムは、国際的な基準であるGSTC(世界持続可能観光協議会)基準や、日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)などの公的ガイドラインと連携して実施されます。これらの基準は、以下の4つの柱で構成され、世界中で共有される共通言語として機能しています。

- 持続可能な経営

- 社会経済への影響

- 文化への影響

- 環境への影響

このガイドラインに準拠することで、学習内容の質と信頼性が確保され、受講者は国際的に通用する知識とスキルを体系的に身につけることができます。

体験型研修のメリット

現地での体験型研修は、座学では得られない深い学習効果をもたらします。参加者が実際に手を動かし、五感で学ぶことで知識の定着率が大幅に向上するのが最大の利点です。

また、同じ目標に向かって取り組む経験を通じて、チームワークが自然に醸成されます。さらに、現実的な課題解決を体験することで実践力が身につき、研修後も継続的な行動変容につながりやすくなるでしょう。

自分ごと化して理解を深められる

体験型研修では、参加者が主体的に課題に取り組むため、学習内容を自分のこととして捉えやすくなります。現地での実際の体験を通じて得た気づきは、個人的な記憶として深く残り、理論だけでは理解しにくい複雑な概念も納得しやすくなります。この自分ごと化により、学習に対する積極的な姿勢や責任感が向上。結果として、研修で得た知識やスキルを現場で実践する意欲が向上し、持続的な成長につながるでしょう。

チームの結束を高められる

体験型研修では、参加者が共通の目標に向かって協力し合う機会が豊富に用意されています。困難な課題に一緒に取り組む過程で、お互いの強みや弱みを理解し、支え合う関係が自然に生まれます。

普段接点の少ない異なる部署や役職のメンバー同士が同じ体験を共有することで、組織横断的な連帯感も生まれます。この共通体験により培われた信頼関係と結束力は、研修後の職場でも円滑なコミュニケーションや協働を促進し、組織全体のパフォーマンス向上に貢献するでしょう。

実践力を養い、持続的な行動につなげられる

体験型研修では、学んだ知識をその場で実践する機会が設けられるため、実践力の向上に直結します。実際の業務に近い環境で問題解決を試みることで、理論と実践のギャップを埋めることが可能です。さらに、体験後の振り返りやフィードバックを通じて、行動変容のための具体的なアクションプランを策定します。

この一連のプロセスにより、研修で得た学びが一過性のものではなく、継続的な行動習慣として定着しやすくなり、長期的な成果につながります。

国内外のプログラム事例

実際の現地学習プログラムには多様な形式があり、それぞれ独自の特徴を持っています。座学と体験を組み合わせた研修から国際認証に基づく専門的なトレーニングまで、企業のニーズに応じて選択できます。これらの事例を通じて、自社にとって最適なプログラム設計のヒントを得ることができるでしょう。各プログラムは実践的な学びと継続的な行動変容を目指している点が共通しています。

JTB「企業版SDGs理解促進研修」

JTBが実施する「企業版SDGs理解促進研修」は、参加者がSDGsを“自社の課題”として具体的に捉え、行動へつなげることを目的としたプログラムです。[1] 座学と現地体験を組み合わせることで、知識の習得と実践的理解を両立しています。

【企業版SDGs理解促進研修のスケジュール】

- 初日:講義形式でSDGsの全体像を体系的に学び、持続可能な開発目標が企業経営にどう関わるのかを整理

- 2日目:地元の太陽光発電施設を訪問し、再生可能エネルギー導入や温室効果ガス削減の具体的プロセスを学ぶ

- 最終日:自社の課題をテーマにグループディスカッションを行い、改善策をまとめて発表

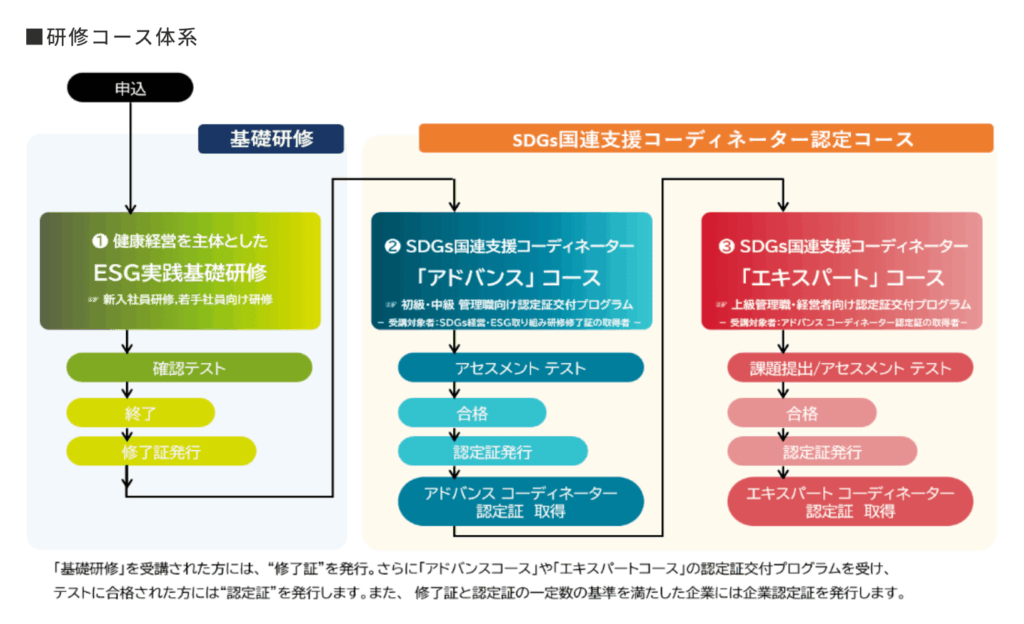

修了者には国連認証の修了証が発行され、一定数の合格者が出ると企業全体としての認定も取得可能です。学びを研修で終わらせず、企業のESG経営推進へと確実に結びつける設計がなされています。

湘南ビジョン研究所とJTBが共同開発「SDGsワークショップ〜海の豊かさを守ろう〜」

湘南ビジョン研究所とJTBが共同で開発した本プログラムは、「旅を通じてSDGsを学ぶ」ことを目的に設計された体験型ワークショップです。[2] 旅前・旅中・旅後の三段階で構成され、参加者が自ら考え、行動するプロセスを重視しています。

【プログラムの流れ】

- 旅前:湘南地域の海洋ごみ問題や海の歴史を学び、現地での活動に向けた課題意識を高める

- 旅中:ビーチクリーンやマイクロプラスチックの回収などを行い、環境課題を“自分の目で見る”体験を通して理解を深める。その後、BLUE FLAG(国際的なビーチ認証制度)の事例紹介や、地元産しらす丼の昼食を通じて、地域の自然資源の価値を再認識

- 旅後:グループごとに「海の豊かさを守る」ための具体策を提案書としてまとめ、社内で実行可能な形にブラッシュアップ

こうした一連の流れが、SDGsへの理解を自分ごととして捉え、日常や業務での行動変容につなげる強力な学びのサイクルを生み出しています。

HIS法人向けSDGs研修旅行

HISが展開する法人向けSDGs研修旅行は、「学び」と「体験」を融合させたプログラムです。[3][4] 座学で得た知識を実際の現場で活かし、企業のESG経営を実践的に推進することを目的としています。

この研修の特徴は、社会課題を“現場で体感する”ことで、自分ごととして理解できる点にあります。

たとえば千葉県のクルックフィールズでは、約30ヘクタールの農場で堆肥づくりや収穫作業を体験。食の循環や資源の再利用を学びながら、参加者同士のコミュニケーションも深まります。

さらに、北海道下川町では「SDGs未来都市」に選定された地域を訪問。森林資源を最大限に活用した持続可能な町づくりを、住民との対話を通して学びます。

こうした体験を通じて、参加者は理論だけでなく実践的な知見を習得できるのです。実際、受講企業からは「バックキャスティング思考がチームに浸透した」「循環の重要性を実感した」といった声が寄せられています。現地で得た学びが自社の課題解決やSDGs経営の推進へとつながり、研修後も継続的な行動変容を生み出す仕組みが整っています。

GSTCサステナブルツーリズム研修(STTP)

GSTC(世界持続可能観光協議会)が認定する「サステナブルツーリズム研修(STTP)」は、国際基準に基づく持続可能な観光の知識と実践力を体系的に身につけられる、3日間のプログラムです。[5] 2日間の座学と1日のフィールドワークで構成され、理論と現場体験の両面から学びを深めます。

研修では、持続可能な観光の世界標準である「GSTCスタンダード」の以下の4つの柱を中心に学習します。

- マネジメント

- 社会経済

- 文化

- 環境

初日と2日目は、講義とグループディスカッションを通じて基礎知識を習得し、各国の実践事例を共有します。最終日は、観光地や関連施設を訪問してフィールドワークを実施し、教室で学んだ理論を現場で検証します。その後、体験をもとにした意見交換を行うことで、理解をさらに深めます。

修了者にはGSTCから公式修了証が発行され、希望者は別途試験(75米ドル)に合格することで、「GSTCプロフェッショナル認定」を取得することが可能です。

参加者からは「自社で取り組むべき課題が明確になった」「地域全体での観光マネジメントの重要性を実感した」といった声が多く寄せられています。理論と実践を一体化させた本研修は、受講後すぐに現場で活かせる実践的なスキルを習得できるのが特徴です。

まとめ

社員が現地で学ぶプログラムは、ESG経営を「知識」から「実践」へと進める重要な手段です。観光を通じて環境・社会・文化の現場に触れることで、社員一人ひとりがESGを自分ごととして理解し、行動へと移すきっかけになります。座学だけでは得られない体験的な学びが、企業全体の意識改革と持続的な成長を促します。

まずは、自社の課題に合った形で導入・評価を重ねましょう。地域と共に成長するESG経営を実現するために、現地での学びを次のアクションへとつなげていくことが大切です。

参考文献

[2] NPO法人湘南ビジョン研究所のプレスリリース|湘南の海をフィールドにSDGsを学び、考え、行動する研修プログラム販売

[3] HIS|企業のSDGs経営に向け、「旅」による学びの場の提供