「ものづくり」の現場を旅する。ファクトリエが示す「一生モノ」と地域の循環

大量消費の時代が、ゆっくりと変わり始めている。トレンドと価格競争に疲れた消費者が、本物・背景・関係性を求めるようになってきた。

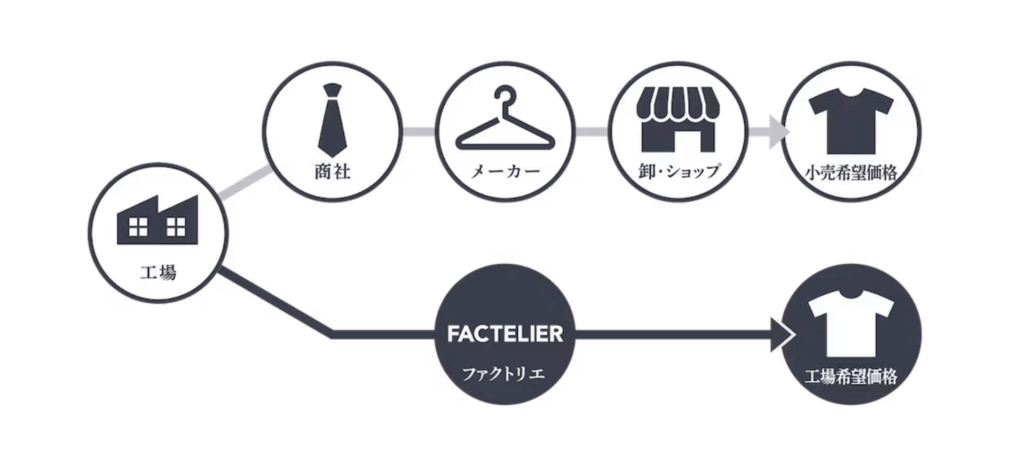

ライフスタイルアクセント株式会社の運営する、メイドインジャパンの工場直結ファッションブランド「Factelier(ファクトリエ)」は、そんな潮流の最前線に立ち、地方の工場や職人と手を結びながら「つくり手から直接、お客様へ」を実践している。

その取り組みは、単なるサステナビリティではなく、地域の持続力そのものを強める「リジェネラティブ」な可能性を秘めている。

ファクトリエ代表の山田 敏夫さんは「本物づくりのコアを伝えることが大切。質よりも量ではなく、言い続けることが信頼を作る」と語った。

山田 敏夫さん

ライフスタイルアクセント株式会社 代表取締役、ファクトリエ代表

熊本県熊本市出身。創業100年の老舗婦人服店の息子として育つ。大学在学中にフランスへ渡り、グッチ・パリ店に勤務。一流の「ものづくり」をはじめ、商品へのこだわり・プロ意識を学ぶ。2012年1月、工場直結ジャパンブランド「ファクトリエ」を展開するライフスタイルアクセント株式会社を設立。年間100以上の工場を自らの足で訪れ、日本の「ものづくり」を世界に届けている。

大量生産・大量消費を前提とした消費至上主義は、アパレル業界においてファストファッションという形で一つの極みに達した。トレンドを追い、消費を煽り続けるサイクル。

そんな時代に、なぜ「ものづくりへのリスペクト」が重要になるのだろうか。

─── 消費至上主義が主流の今、なぜ改めて「ものづくりへのリスペクト」に焦点を当てようと考えたのでしょうか?

時代が大きく変わり、生活者が消費そのものに「疲れ」を感じ始めているからです。かつて、あれほど支持されたファストファッションだけでなく、トレンドを煽ってきたラグジュリーブランドでさえ、今や顧客離れが起きています。

その根本にあるのが、価格に対する根源的な不信感、つまり「価格の不透明さ」です。「なぜTシャツ1枚が20万円もするのか」という誰もが抱く、純粋な疑問に行き着いてしまったんですね。

もちろん、中には資産として「孫の代まで使える」といった付加価値を持つブランドも存在します。そうしたブランドの製品は、巧みな経営によって価値が乱高下することなく、時間をかけて着実に価値を上げてきました。

しかし、多くのブランドは、トレンドを追いかける中で価格を吊り上げており、生活者はその「根拠のない価格設定」に疑問を持ち始めています。この「価格への疑問」こそが、人々を単なる「消費者」から、ものの本質的な価値を見極める「生活者」へと変えつつあるのだと思います。

だからこそ今、私たちが実践する「価格の透明性」が、生活者にとっての新しい価値基準として求められているのです。一般的なアパレル業界の原価率が約20%と言われる中で、私たちは50%以上を工場にお支払いする。このフェアな関係性が、今の時代の価値観に合っているのだと思います。

それから、作り手への感謝が循環する「善意の循環」を取り戻したいとも考えています。現代社会では、あらゆる場面で「人と人との繋がり」が希薄になり、顔の見えない誰かの労働によって、自分の生活が支えられているという実感も失われがちです。

これまでファッション業界で「ありがとう」という言葉は、ブランドやデザイナー、販売員に向けられることがほとんどでした。最も大変な思いをして服を作っている職人さんたちに、その感謝が直接届くことはなかったのです。

作り手への感謝がきちんと伝わり、循環してこそ、良いものが生まれる。私たちは、この「善意の循環」こそが、失われつつある「人と人との繋がり」を再構築し、社会をより豊かにしていくと信じています。

─── 価格以外だと、ファクトリエの価値をどのように感じてもらいますか?

私たちの思想や取り組みのすべてを、360度でお客様に伝えることが重要だと考えています。その中でも軸となるのが、創業以来のテーマである「本物づくり」です。

どんな人が、どんな素材を使い、どのように作っているのか。その一連の物語がきちんとお客様に伝わることで、信頼が生まれるのだと思います。

だからこそ私たちは、その情報を「言い続ける」ことを何よりも大切にしています。この時代、情報とは「質よりも量」なのかもしれません。

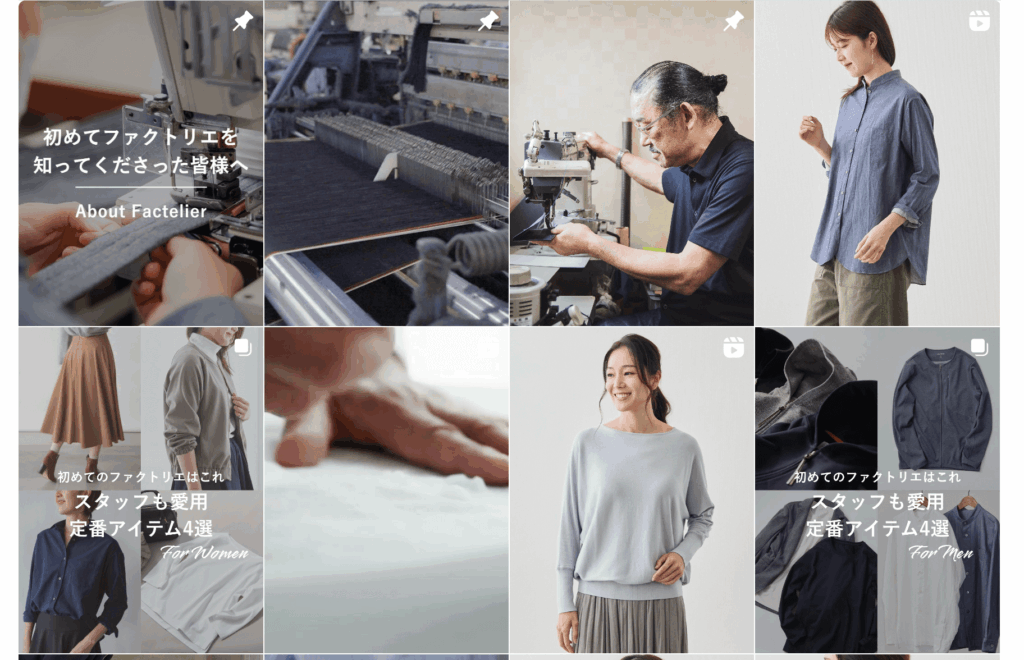

たとえ昨日と同じ内容でも、私たちのスタンスや想いを毎日伝え続ける。そのために、SNSやメルマガ、ライブ配信など、あらゆる手段で発信を続けています。

創業当時、業界には「児童労働」や「環境汚染」、「中間搾取」といった不都合な真実を隠す、分厚い壁がありました。「善意の循環」を阻む、分厚い壁です。

私が「誰が作っているか」を明らかにしようと、その壁を壊し始めると、業界から猛烈な反発を受けました。大手企業から直接圧力をかけられ、決まっていた工場との取引が白紙に戻ったことも一度や二度ではありません。だから私には、自ら「声を上げ続ける」しか道はなかったのです。

─── 批判を乗り越え、発信を継続されてきたのですね。

そうやって声を上げ続ける中で、かつて敵対的だった企業との関係にも変化が生まれました。例えば、当時私たちを批判した企業の、その子会社にあたる工場と今では一緒に「ものづくり」をしています。

もちろん、先方にとっては不都合な真実もあるはずです。同じ工場で作られた製品が、彼らの店では20万円、私たちのもとでは10万円で売られているわけですから。

それでも協業に至るのは、私たちの「本物づくり」という考え方の本質を理解し、そこに価値を見出してくれたからに他なりません。

工場を、地域の誇りに。未来へ繋ぐ「やりがい」の循環

ファクトリエの「本物づくり」は、日本全国の工場や職人との深い信頼関係なしには成り立たない。

そのパートナーシップは、単なるビジネス上の取引を超え、工場の、ひいては地域社会そのものの未来を育む、新たな循環を生み出している。

─── 日本全国の工場や職人と連携する中で、地域社会にはどのような好循環が生まれていると感じますか?

地域社会における好循環の起点は、工場が「地域の誇り」になることです。そのために、まず大切なのが「地元のテレビや新聞」といったローカルメディアの力です。

地方のニュースは、東京から見れば小さな話題かもしれません。しかし、地元の方々にとってはそれが一番の情報源です。「うちの父ちゃん母ちゃんの工場が地元の新聞に載った」という事実は、ご家族にとってこの上ない喜びであり、誇りになります。

地域からの見方が変わると、工場に対する想いも大きくなり、お子さんが「工場で働きたい」と言い出す。そんな嬉しい変化も実際に起きています。

もちろん、ただ格好だけを繕っても意味がありません。大切なのは、そこで働く人たちが「うちで一緒に働こう」と胸を張って誘えるような、誇りを持てる職場を作ることです。

そのために私たちは、お客様から寄せられるレビューや声を、良いものも悪いものも全て、直接工場に届けています。自分たちの仕事への確かな実感と、社会や家族から応援されているという感覚。それこそが、職人の皆さんの「やりがい」に繋がると信じています。

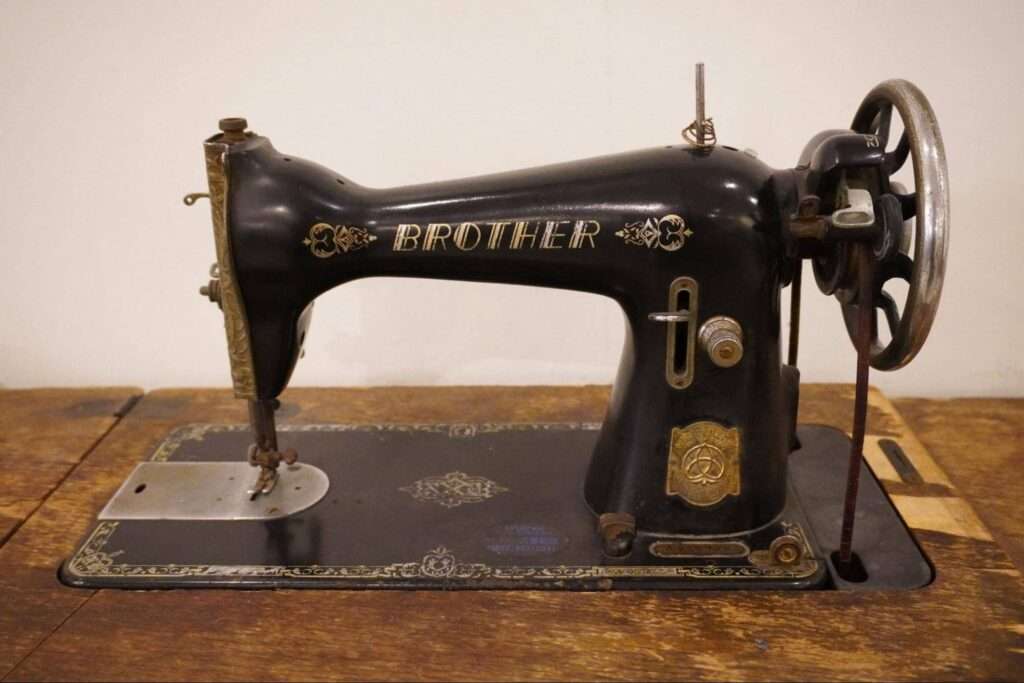

「ミシン一台」あれば始められる繊維製品製造業は、人件費の安い海外へ流れやすい構造的な問題を抱えています。だからこそ、給与のような条件面だけでなく、日々の仕事の中に、どれだけ誇りとやりがいを持ってもらえるか。私たちは、そのことを一番に考えています。

─── 提携されている工場の皆さんは、30代から40代の方も多く、若い世代が家業を継がれている印象を受けます。

後継者が帰ってきた、という工場は多いです。地方の工場がこれからの時代を生き残る道は、二つしかないと私は思っています。一つは、既存の取引先に価格を上げてもらうこと。そして、もう一つは「自社ブランド」を作ることです。

今の時代、取引先に「光熱費も人件費も上がったから」と交渉しても、「それでは10円上げましょう」といった、わずかな値上げでしか対応してもらえません。そうした対処法では、工場が残り続ける未来は難しいでしょう。

だからこそ、自分たちの名前で「自社ブランド」を立ち上げ、自分たちで利益を生み出していく必要があるのです。自社ブランドがあれば、地元の人に「あそこで働きたい」と思ってもらえ、働く人たちも誇りを持てる。実際に、後継者が戻ってきた工場の多くが、そうして自社ブランドを立ち上げています。

娯楽の乏しい人口数万人の街で、ただの下請け工場をやっているだけでは、若い世代が「ここで自分の人生を」とは、到底思えません。彼らが故郷に戻るには、「自分たちの手でブランドを立ち上げた」といった、未来への希望とワクワクする物語が必要なのです。

海外の投資家が、日本の工場を買収する動きもあるように、その技術力は高く評価されています。しかし、私は海外資本に頼るのではなく、日本の工場が自社ブランドを持ち、私たちと共に「船団」を組んで未来に進むべきだと考えています。

重要なのは、産地といった旧来の枠組みに囚われず、本当に力のある工場同士が情報交換し、連携できる場を作ることです。後継者が戻り、若手を採用できている工場は、設備投資を惜しまず、常に変化に対応しています。例えば、生産ラインを複数持つことで、追加注文に2週間で応えられる機動力を持つ。これからの時代を生き残るのは、そうした俊敏な工場なのかもしれません。

今、アパレル業界ではAIモデルの活用など、マーケティングへの投資が加速しています。その流れは私たちも大切にすると同時に、アパレル業界の人間国宝とも言われる「現代の名工」の方と連携し、ひたすらに「本物づくり」を極めていく。世の中がマーケティングに傾倒する中で、私たちは「ものづくり」への投資もさらに強化していきます。

日本には、世界に誇る技術があります。あとは、残る課題は、技術と環境や人権などの経済外部性への対応力を最高水準まで引き上げるという、私たちの目線の高さだけです。そうすれば、一過性のトレンドに終わらない、本質的な価値を持つブランドを、この国に生み出せると確信しています。

日本人は、すでにあるものを徹底的に分解し、完璧に再現し、さらにその上を目指す「1→10」のプロセスが非常に得意です。一つ一つの作業を、どこまでも丁寧に突き詰める。繊細な日本料理が美味しいのも、海外では躊躇するような生魚を安全に食べられるのも、全てはこの国民性に支えられています。

ところが、戦後の日本はアメリカナイズされてしまったように感じます。ゼロから国を築き上げてきたアメリカが「効率」を追求するのは、理にかなった選択です。しかし、その価値観が日本に持ち込まれると「ものは安く、どこかで作ればいい」という考えが主流になりました。

その結果、私たちは自分たちの仕事に対する誇りや、「ものづくり」への敬意を失ってしまったのかもしれません。

旅は、地方と都市のギャップを埋める「教育的体験」になる。

これまで巡った工場は830カ所以上。人口数万人の街へ向かい、1日に4〜5の工場を巡る。その過密な旅の目的は、単に「ものづくり」の現場を知ることだけではない。

─── 830カ所以上もの工場を巡る旅の中で、特に大切にされていること、楽しんでいることは何ですか?

私の旅の目的地は、県庁所在地のような大きな街にはありません。工場は、人口5万から10万人の地方都市にこそあるからです。旅の最後の夜は、提携工場の社長と食事を共にします。彼らが選んでくれた、とっておきの居酒屋で語り合う。それが私の旅のゴールです。

食事の場には、工場の若い後継者たちが同席してくれることも多いですね。彼らと話していると、本当に面白い。自分の人生を楽しみながら、ものづくりにも真摯に向き合っている。その肩の力の抜けた姿に、これからの時代の働き方を見る思いがします。

─── 都市と地方で、ものづくりに対する考え方に違いは感じますか?

都会と地方とでは、決定的なギャップがあると感じています。都会の若者は、3Dデジタルデザインのような華やかなインターフェース*に惹かれがちです。

しかし、いざ社会に出れば、服作りの現場を知らないデザイナーは何もできません。生地をどう裁断すればコストを抑えられるか、どうすれば縫いやすいか。そのリアルを知らなければ、デザインはただの絵に過ぎないのです。

| *インターフェース:ここでは3Dモデリングソフトなど、服をデザインするためのデジタルツールを指す。 |

一方で、地方で現場を学んだ若者は、すぐに自分で形にしてしまう。最初のコレクションを自分で縫って作ってしまうような力強さがあります。

それから、最近は様々な地域のプレイヤーと繋がる機会が増えました。先日、山梨で出会ったソーセージ職人は「ソーセージはメディアだ」と言って、廃棄されるはずだったタコの頭や規格外の野菜を使い、絶品のソーセージを作っていました。

日本各地の地域には、そのような面白い方々がいます。彼らとの出会いと言葉を交わす時間こそ、旅の最大の醍醐味です。一方で、地方に留まり続けていると、社会の大きな動きを見落とすおそれもあります。大切なのは、都会と地方を行き来しながら、自分を磨き続けることだと考えています。

─── 世界各地を旅されてきた山田さんにとって、日本のユニークさとは何でしょうか?

尊敬を込めて言いますが、この国は「オタク」が多いです。先ほどのソーセージ職人のように、一つのことをどこまでも突き詰める人が、日本の地方にはたくさんいます。

海外でも人気のアニメや食も、その源泉は同じです。和食の中から「蕎麦」だけを切り出してあのレベルまで極め、中華料理の中から「ラーメン」だけを取り出してあれほど多様な世界を築き上げる。こんなことができるのは、日本人だけです。

この、良く言えば「クラフトマンシップ」、私に言わせれば「オタク気質」こそが、日本の旅を面白くする最大の要因です。その「オタク」的な国土に、大量生産・大量消費のモデルは馴染まなかったのでしょう。地方には面白いプレイヤーがたくさんいて、彼らのところへ行くと、小さなコミュニティの中で「美しい循環」が生まれているのを目の当たりにします。

大手食品メーカーが、採算を度外視してまで、タコの頭でソーセージを作ることは有り得ません。この、大資本には真似のできない「小さな循環」こそが、これからの日本の豊かさの鍵を握っている。旅を続ける中で、その確信は深まるばかりです。

「本物づくり」の価値観に共鳴する人々。

私たちのお客様は、40代から50代の方が中心です。一般的に、百貨店などで見られる「代理購買」の層とも言われますが、ファクトリエのお客様は「ご自身の意思と価値観」で主体的に選ばれる方がほとんどです。

また、40代から50代は、お子さんの成長などを機に、環境問題やサステナビリティへの意識が高まる世代でもあります。この世代の価値観と深く共鳴するのが、世界的に広がるミニマリズムの潮流です。「私服の制服化」という考え方が、彼らの新しい豊かさの基準になっています。

「今年は、このお気に入りの3着で過ごす」「このシャツを色違いで揃えて着回す」といったように、一つひとつの服に語るべき物語を求める方々にとって、私たちの「ものづくり」は最適な答えとなります。

だからこそ、私たちの商品の約7割は定番品として、お客様がいつでも安心して買い足せるように、ベーシックで美しいシルエットの服を作り続けています。奇抜なトレンドを追うのではなく、時代に合わせて細かなアップデートを加えながら、上質で長く着られる一着をお届けする。それが私たちの役割です。

ファクトリエのお客様は、通販の「マイページ」から、同じ商品を色違いでリピートしてくださることが多いです。私たちの「ものづくり」が「私服の制服」として、お客様の暮らしに寄り添っていることの証だと感じています。

世界に目を向けて見ても、ロゴでブランドを誇示するのではなく、より本質的な価値を求める「サイレントラグジュアリー」の流れがあります。ロゴが大きく入った服を見せびらかすことに価値を感じなくなり、むしろそれを「ダサい」と感じ始めている。

結局、人は「同じ価値観を持つ」人やブランドに集まってくるのだと思います。私は企業の規模や肩書きには興味がなく、日本中にいる「オタク」な職人たちに惹かれる。

そして、私たちの「ものづくり」に共感してくださるお客様もまた、ロゴやブランド名ではなく、その背景にある物語や哲学に価値を見出す人たちなのです。

参考:ファクトリエ