エルニーニョ・ラニーニャ現象とは?

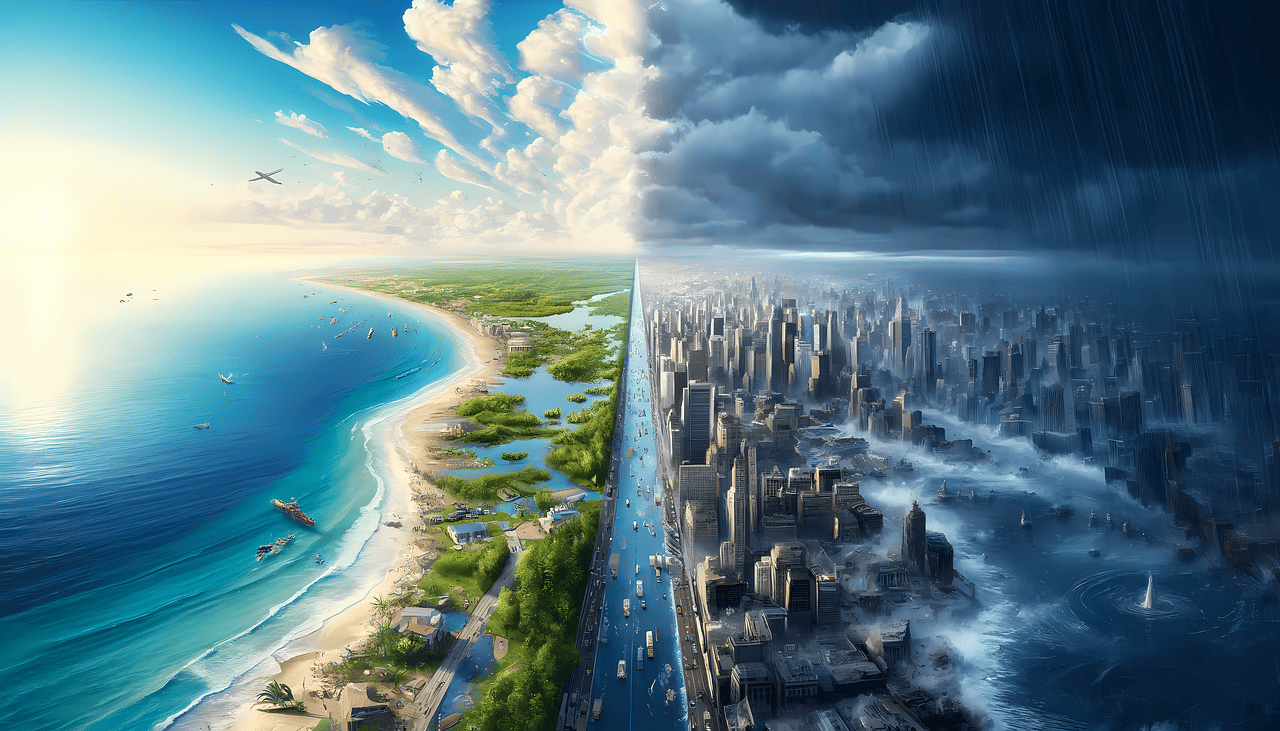

地球の気候は、大気と海の複雑な相互作用によって成り立っています。中でも、世界各地の異常気象に大きな影響を与えているのが、太平洋の海面水温の変化によって起こる「エルニーニョ現象」と「ラニーニャ現象」です。これらの現象は数年ごとに繰り返し発生し、私たちの暮らしにも予想外の気候変動をもたらします。

エルニーニョ/ラニーニャとは?

エルニーニョ現象は、太平洋赤道域の中央から南米沿岸にかけての海域で、海面水温が平年より高く推移する状態が約一年続くことを指します。これとは対照的に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続くのがラニーニャ現象です。両者は相互に関連し、地球規模の気候パターンに重要な役割を果たします。

たとえば、1997年11月の記録を見ると、典型的なエルニーニョ現象の最盛期にあたるこの時期、日付変更線の東側から南米沿岸にかけての赤道付近で、海面水温が大きく上昇していたことがわかります。一方で、1988年12月のラニーニャ現象の最盛期には、同じ海域で水温が平年より大幅に低下していました。

こうした海面水温の異常は、単に海の温度が変わるだけでなく、その上空の大気の流れにも影響を及ぼします。その結果、世界中で干ばつや大雨、猛暑、寒波など、さまざまな異常気象を引き起こす原因となるのです。

太平洋熱帯域における大気と海の相互作用

エルニーニョ現象やラニーニャ現象は、太平洋熱帯域における大気と海の密接な連動によって発生します。まずは「通常の状況」から見てみましょう。

平常時の状態

太平洋の熱帯地域では、常に「貿易風」と呼ばれる東寄りの風が吹いています。この風は、海面近くの暖かい海水を太平洋の西側、特にインドネシア周辺へと運びます。その結果、太平洋西部には、数百メートルもの深さにわたって暖かい海水が蓄積されます。

一方で、太平洋東部の南米沖では、貿易風と地球の自転の影響により、深海から冷たい海水が湧き上がってきます。このため、平常時の太平洋赤道域では、西側が暖かく、東側が冷たいという特徴的な海面水温の分布が見られます。

海面水温が高い太平洋西部では、水蒸気の蒸発が活発に起こり、大量の水蒸気が大気中に供給されます。その結果、上空では積乱雲が次々に発生し、対流活動が非常に活発になります。これが、暖かい海水が東風によって西側に集められ、大気活動が盛んになる「平常時」の典型的な気候パターンです。

エルニーニョ現象発生時

エルニーニョ現象が発生すると、太平洋赤道域における大気と海洋のバランスが大きく崩れ、通常とは異なる気候パターンが現れます。最も顕著な変化のひとつが、平常時に東から西へ吹いている貿易風が弱まることです。貿易風が弱くなると、太平洋西部に蓄積されていた暖かい海水が東へと流れ出し、日付変更線の付近から南米沿岸にかけて、広い範囲で海面水温が上昇します。

同時に、太平洋東部で見られる深海からの冷たい水の湧き上がり(湧昇)も弱まり、冷水と暖水の温度差が縮小します。その結果、太平洋赤道域の中部から東部にかけて、平年よりも高い海面水温が広がります。これに伴い、暖かい水によって引き起こされる積乱雲の発生域も、通常より東へと移動します。つまり、熱帯域の対流活動の中心が、太平洋の西側から中東部へとシフトするのです。

このような海と大気の連動した変化は、世界各地の気候にも大きな影響を与えます。たとえば、普段は乾燥している南米の沿岸地域に大雨が降ったり、逆にインドネシアやオーストラリアなどの多雨地域が深刻な干ばつに見舞われたりすることがあります。また、北米では冬季の気温や降水パターンが大きく変動するなど、エルニーニョはグローバルな異常気象の引き金となる現象なのです。

エルニーニョ現象が発生すると、日本の気候にもさまざまな影響が現れます。夏は太平洋高気圧の張り出しが弱まり、冷夏や長雨となる傾向があります。一方、冬は偏西風の蛇行により、西日本を中心に暖冬になりやすくなります。また、太平洋側では降水量が増加することがあり、農業や水資源、災害リスクにも影響を与える可能性があります。

ラニーニャ現象発生時

ラニーニャ現象は、エルニーニョ現象とは逆のプロセスで進行し、太平洋赤道域における海と大気の循環を強化する方向に働きます。この現象が発生すると、平常時に東から西へ吹いている貿易風がさらに強くなり、その結果、暖かい海水はより多く太平洋西部、特にインドネシアやフィリピン周辺の海域へと押し寄せます。西部では暖水が厚く蓄積し、海面水温も高くなります。

一方、太平洋東部では、強まった貿易風と地球の自転の影響によって、深海から冷たい水が勢いよく湧き上がる「湧昇(ゆうしょう)」が活発になり、海面水温は平年よりも大きく低下します。その結果、赤道域の中部から東部にかけての広い範囲で、冷たい海面が広がることになります。

このような水温の変化は、大気の循環にも影響を与えます。東部では冷水のため上昇気流が抑えられ、積乱雲の発生が少なくなりますが、暖水が集中する西部では水蒸気の供給が増え、積乱雲が活発に発生します。これにより、東南アジアやオーストラリアでは、局地的な豪雨や洪水、嵐のリスクが高まる傾向があります。

ラニーニャ現象は、アジアや南北アメリカ、アフリカなど世界各地の気候に影響を及ぼします。たとえば、インドではモンスーンが強まる一方、南米の一部では干ばつが深刻化する可能性があります。農業や水資源、災害リスクに関わる重要な現象として、エルニーニョと並び気候変動の観測において注視されています。

ラニーニャ現象が発生すると、日本では気圧配置が変化し、夏は太平洋高気圧が強まり猛暑になりやすくなります。また、台風の発生数や進路にも影響を与え、上陸リスクが高まることがあります。冬は寒気が流れ込みやすくなり、西日本や日本海側を中心に厳しい寒さと大雪となる傾向があります。これにより農業やエネルギー需要、交通への影響が出ることもあります。

エルニーニョ・南方振動(ENSO)の全体像

エルニーニョ現象やラニーニャ現象は、単なる海の変化ではなく、大気の動きとも密接に関係しています。このように、海と大気が連動して起こる現象全体を「エルニーニョ・南方振動(ENSO:エンソ)」と呼びます。

「南方振動」とは、太平洋東部とインドネシア周辺での海面気圧の変動のことを指します。まるでシーソーのように、片方の気圧が上がるともう一方が下がるという関係があり、たとえば南太平洋東部の気圧が高いときは、インドネシア付近では低くなり、逆の場合も同様です。

この南方振動は、赤道付近の貿易風の強さと深く関わっています。貿易風が強まると気圧のバランスが変わり、それがエルニーニョやラニーニャの発生につながります。つまりENSOとは、海面水温の異常と、それに伴う大気の循環の変化が一体となって起こる、地球規模の気候変動システムなのです。

エルニーニョ・ラニーニャ現象による生活への影響

エルニーニョ現象やラニーニャ現象は、発生源である太平洋赤道域から遠く離れた日本を含む世界各地に、気象面でさまざまな影響を及ぼすことが知られています。これは、海面水温の異常が大気の循環に影響を与え、地球規模で風や降水パターンを変化させる「テレコネクション(遠隔影響)」が生じるためです。日本では特に、気温の異常や降水量の変化、台風の発生・進路の変動などが報告されています。

たとえば、1997年に発生したエルニーニョ現象は20世紀最大規模とされ、世界中に甚大な影響を及ぼしました。この年、日本では太平洋高気圧の張り出しが弱くなった影響で、梅雨が長引き、7月以降も気温の上がらない冷夏となりました。農作物の生育にも影響が出て、米の不作や野菜価格の高騰が社会問題になりました。また、翌1998年の冬は暖冬傾向が顕著となり、スキー場の雪不足や暖房需要の減少など、経済活動にも影響を及ぼしました。

一方、2005年から2006年、そして2020年から2021年にかけて発生したラニーニャ現象では、日本は全体的に猛暑や厳冬に見舞われました。特に2021年の夏は、ラニーニャの影響により太平洋高気圧が強まり、記録的な猛暑が続きました。熱中症による救急搬送や電力需要の急増が問題となり、都市部では節電の呼びかけが行われました。また、同じラニーニャによって冬季の寒気の南下が強まり、2022年の1月には日本海側を中心に大雪となり、交通障害や物流への影響が広がりました。

これらの現象は日本に限ったことではなく、同じ年のアメリカ西部では干ばつが深刻化し、インドではモンスーンの降水が増加して洪水被害が発生するなど、世界中で異常気象が連鎖的に発生しています。こうした広範な影響が生じるのは、エルニーニョやラニーニャが地球規模の大気の流れ、特に偏西風や熱帯収束帯といった気候システム全体に影響を与えるためです。

そのため、気象庁や世界各国の気象機関は、これらの現象の発生を早期に捉え、予測精度を高めるための観測と研究に力を入れています。エルニーニョやラニーニャは自然現象でありながら、農業やインフラ、健康、経済活動に至るまで多大な影響を及ぼすため、私たちはそのメカニズムを正しく理解し、災害リスクの軽減と適応策に活かしていくことが求められます。

エルニーニョ・ラニーニャ現象の予測精度を高めることは、気候変動に備える上でも極めて重要です。地球規模で連動するこの気候システムを理解することが、持続可能な社会の構築につながるのです。