“あそび”の熱量を、イノベーションに変える。「共創」をエンジンにするヤマハ発動機『リジェラボ』の仕掛け。

モーターサイクル事業を筆頭に、人々の“あそび”の文化を創造してきたヤマハ発動機株式会社(以下、ヤマハ発動機)が、持続可能性を超えた新たな価値創造の考え方「リジェネラティブ」を軸にした活動を本格化させています。

その挑戦の最前線となるのが、2024年に設立された共創拠点YAMAHA MOTOR Regenerative Lab(通称:リジェラボ)。

ヤマハ発動機は、社会や自然をより豊かに「再生」していくこのアプローチを、単なるコストや義務とは考えていません。むしろ、人々が持つ根源的な“あそび”の熱量こそが、新たなイノベーションを生み出す源泉だと捉えているのです。

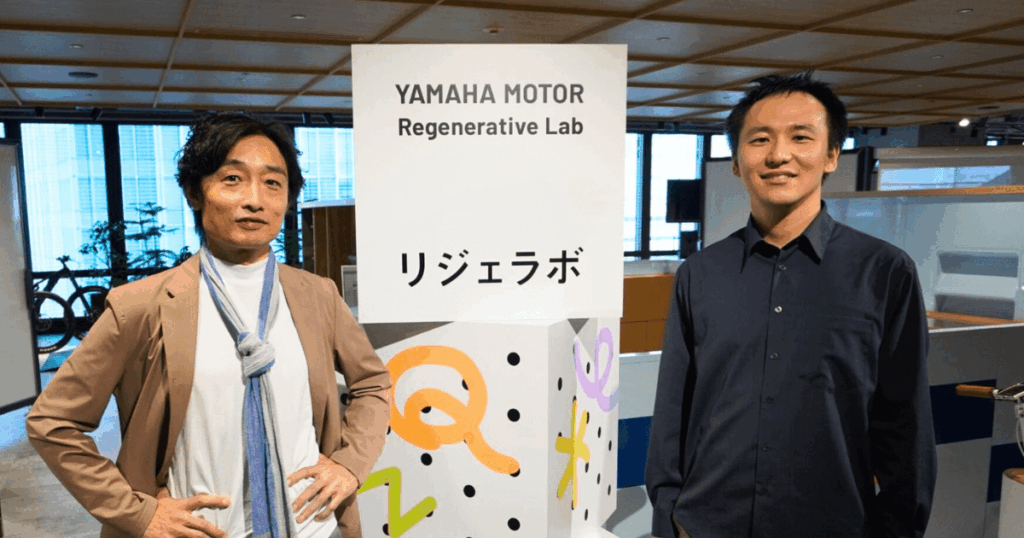

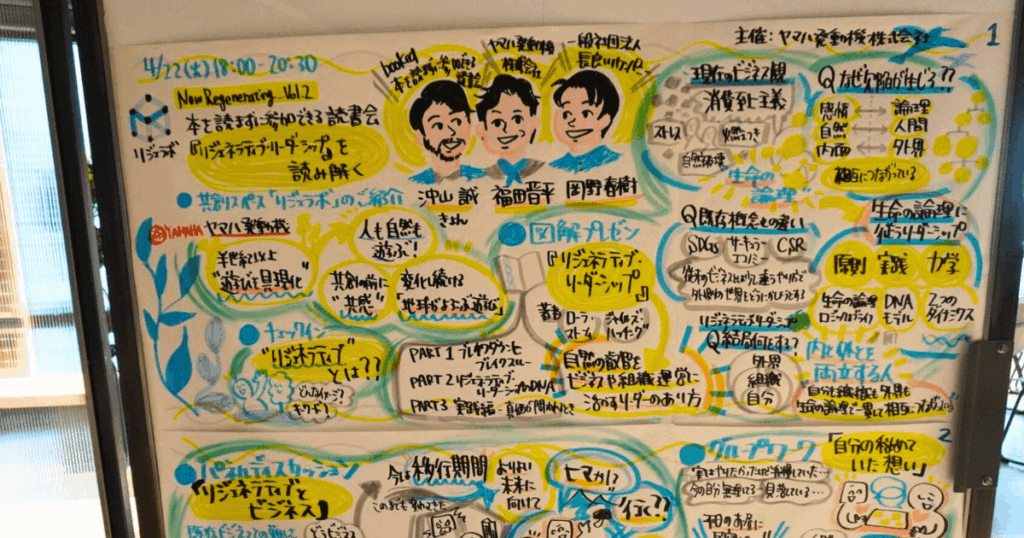

本記事では、『リジェラボ』を運営する同社の福田晋平さんと東山大地さんへのインタビューを通して、多様な人々の情熱を巻き込み、具体的な「価値」へと昇華させる「共創の仕掛け」に迫ります。

ヤマハ発動機株式会社

「感動創造企業」を企業目的に掲げ、モーターサイクル、マリン製品、産業用ロボットなど、多岐にわたる事業を展開。長年にわたり、独自の技術と感性で人々の“あそび”の世界を広げ、豊かなライフスタイルの創造に貢献してきた。近年では、サステナビリティを経営の重要課題と位置づけ、環境・社会課題の解決を通じた新たな価値創造に挑戦している。2024年、リジェネラティブな発想で未来を共創する拠点として『リジェラボ』を開設。

───ヤマハ発動機が掲げる「リジェネラティブ(再生)」というキーワード、そして「地球がよろこぶ、遊びをつくる」というリジェラボのコンセプトは、どのように結びついているのでしょうか。その背景にある想いをお聞かせください。

福田さん(※以下、敬称略):私たちが使う「リジェネラティブ」という言葉は、人それぞれに解釈があって良いキーワードだと考えています。その上で、私たちがこの言葉に込めた想いの原点には、事業の根幹に関わる強い危機感があります。

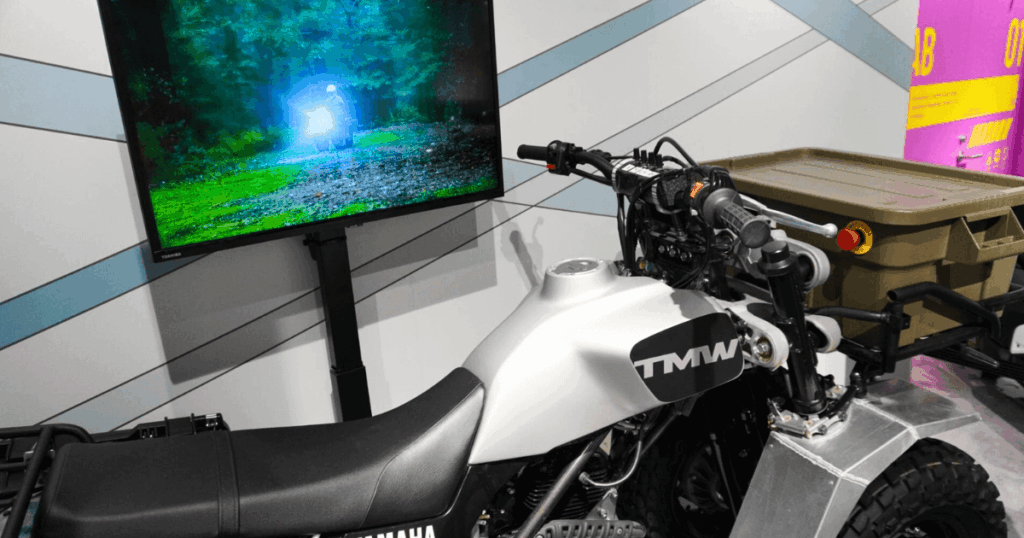

当社の事業、例えば、オフロードバイクやバギー、ボート、マウンテンバイクなどは、自然という公共の財産(コモンズ)の恩恵を受けて成り立っています。

しかし、私たちはこれまで自然から恩恵を受ける一方で、自然に対してのポジティブなフィードバック、つまり「正の循環」を十分に返せていませんでした。

実際、1960年代から半世紀以上にわたって継続してきたスノーモビル事業から2023年に撤退を発表した背景のひとつには、地球温暖化による降雪量の減少があります。このままでは、遊び場そのものがなくなってしまう。遊びを継続的に、サステナブルにしていくためにも、私たち自身が「リジェネレーション」に取り組む必要があると考え始めたんです。

また、自然は非常に大きなシステムであるため、ヤマハ発動機一社だけでできることには限界があります。だからこそ、異業種の方、学術機関、地域に根ざした方など、様々な人々とコラボレーションし、共創することで、リジェネラティブを実現したいと願っています。

そしてもう一つ、私たちは「感動創造企業」として「人」を非常に大切にしています。都会での忙しい生活の中で「何のために働いているのだろう」と感じる人々が、山や川、海といった自然に触れることで「ああ、自分は人間という生き物なんだ」と、再認識する瞬間があるかもしれません。こうした「人間性の再生」もまた、リジェネレーションの一つだと捉えています。

自然そのもの、人そのもの、そしてそれらを包括するコミュニティ。これらを再生(リジェネレーション)していく。そういった多様な意味を込めて、様々なパートナーと共にリジェネラティブについて考える場所が必要だという結論に至り、この「リジェラボ」を設立しました。

─── リジェラボは設立から半年とのことですが、他社とのコラボレーションの状況はいかがでしょうか。

福田:昨年10月末に設立したばかりですが、想定以上にご興味を持っていただいています。Webサイトを見てご連絡をいただいたり、月1回開催しているイベントに参加された方から、より具体的な協業のディスカッションに繋がったりするケースが何件か出てきていますね。

東山さん(※以下、敬称略):私たちの理想は、このコミュニティに参加するすべての方が、それぞれの立場や目的を尊重しながら価値を共有し、Win-Winの関係を築くことです。つまり、共創のプロセスで関わるすべての人にとってプラスとなる、「三方よし」の状態を目指しています。

実際に、リジェラボのイベントで出会った企業同士が、新たなプロジェクトの議論を始めたという話も聞いています。まだ事業のような形にはなっていませんが、そうした無形の成果は少しずつ出始めていると感じます。熱意のある方々が集まることで、化学反応が生まれやすい環境になっているのかもしれません。

─── オフィスを関東圏(みなとみらい)に設立されたのはなぜですか。

福田:理由は大きく3つあります。1つは「採用」です。優秀な人材を獲得するには、首都圏の方がどうしても有利です。もう1つは「共創パートナーとの連携」です。特にAI関連など、技術革新のスピードが速い分野のスタートアップは首都圏に集中していますからね。そして、それらを実現するための「ブランド発信」を、みなとみらいエリアから行っていきたいと考えています。

この場所に拠点を構え、プレゼンスを発揮することで、新卒・中途採用を有利に進める狙いがありました。結果として、ここは「採用」「共創パートナーとの連携」「ブランド発信」という3つの機能を持つ拠点となっています。

─── リジェラボを起点とした具体的な新しい取り組みは始まっていますか。

福田:まだ明確なプロダクトやサービスの形にはなっていませんが、いくつかの試みをすでに始めています。私たちは、「遊び」という概念をより広く捉えるようになりました。社内では、遊び=エキサイティングな体験というイメージが主流でしたが、これからは「学び」や「文化的な要素」も遊びの一部として捉えられると考えています。

例えば、森で使われなくなった資材を使って、タンブラーやドリンクを作ってみるといった体験があるとします。作るという体験そのものも「遊び」ですが、その原材料を楽しく採取するところからすでに「遊び」になる可能性を秘めています。

東山:価値あるものを生み出すまでのプロセス全体を「遊び」と捉える、つまりは「遊び場づくりさえも “遊び”に」といった活動をしていますね。

私たちの事業の根幹でもある「モビリティ」に関して言えば、モビリティに乗るといった「移動」の時間だけでなく、その前後の体験を含めたトータルなプロセスが「遊び」になるように意識しています。

福田:より具体的な例として、古道を再生するプロジェクトを山梨県や静岡県、熊本県などで行っています。古道は、かつて生活路として使われていたものの、今は人々が山に入らなくなり、荒れてしまった道のことです。この荒れてしまった道の再生が、遊び場づくりに繋がります。

これは人々が「山に入る文化」そのものを再生(リジェネレーション)する活動であり、道をパブリックなものとして「ホワイト化」していくことも「遊びをつくる」一環だと考えています。

─── 今後は、モノ(製品)の販売だけでなく、体験全体をデザインしたサービス提供へと事業の方向性を広げていくお考えでしょうか。

福田:はい、当然その方向性は見ています。現状、会社の主事業は製造業ですが、新規事業部門として「as a Service」など、体験をデザインした新しいサービスビジネスの可能性に挑戦するのが私たちの役目です。

すぐに大きな利益を生むというよりは、新しい領域に挑戦する上で自社に何が足りないのか、どのようなパートナーシップが必要なのかを見極めるためのトライアルでもあります。

─── リジェラボには、どのような方々が興味を持って集まってきているのでしょうか。

福田:まず意外だったのが、みなとみらい近隣に拠点を置く大企業の皆さんとの「ご近所付き合い」が生まれたことです。各社とも似たような共創スペースを持っており、「狙い通りに活用できていない」といった悩みを共有し、今後の共創のあり方を考える会が開催され、ネットワークが広がりました。

そして、想定通り、あるいは想定以上だったのは、やはり「リジェネラティブ」というテーマに関心の高い方々です。地域の課題に取り組むスタートアップや、リジェネラティブ農業を実践している方などがイベントには多くいらっしゃいます。

東山:来られる方の特徴として、非常に「熱量が高い」と感じます。名刺交換だけで終わるのではなく、「ヤマハ発動機とこんなことを実現したい」という具体的なアイデアや仮説を最初から持ってきてくださる方が多い印象です。

テーマが良いのか、何がそうさせているのかはまだ分析しきれていませんが、この場所に目に見えない魅力があるのだと期待しています。

福田:来訪者の属性だけでなく、その目的意識もまた多様です。多くはご自身の活動をさらに拡大させたい、そのために共創パートナーを探したい、という熱意を持って来られます。

活動を継続・拡大していくためには経済的な持続可能性も不可欠であり、そのためのビジネス的な視点や仲間づくりを求めている方が多いように感じます。

─── これから、どのような方にリジェラボに来てほしいですか。

東山:抽象的な表現になりますが、この場所やコミュニティ、ここで出会う人々に「愛着」を持ってくれる方に来ていただきたいです。「共感が巡り、愛情が育つ」そんな場になることを願っています。

福田:私たちは、リジェネラティブを社会的なムーブメントにしていきたいと考えています。それは一社でできることではなく、街づくりや文化づくりに近い壮大な挑戦です。

そのためには、異業種の方、学術機関、地域に根ざした方など、業界や立場を問わず、これまで出会ったことのないような多様な方々と出会いたいです。異なる背景を持つ人々が出会うからこそ、新しい共創が生まれると信じています。

─── 日本企業が今後、サステナビリティやサーキュラーエコノミーから一歩進んで「リジェネラティブ」な方向へ向かうために、何が重要だとお考えですか。

福田:「右脳的」なアプローチが重要だと思っています。現代の企業活動は、西洋で生まれた財務指標中心のフレームワークに基づいている部分があります。しかし、日本には古くから「三方よし」のような、ビジネスに対する独自の哲学がありました。

そうした、日本が元々大切にしてきた考え方や歴史に立ち返り、右脳的に、つまり「ワクワクするか」「楽しいか」といった感性で物事を捉え直すことで、新しい価値基準が生まれるのではないでしょうか。

幸い、当社には創業以来そうした文化が根付いています。「Revs your Heart(レヴズ ユア ハート)」というブランドスローガンが示すように、人の心を高ぶらせる「感動」を追求してきました。

東山:私たちは製品開発においても、スペックや価格だけでなく、デザインや顧客体験といった非財務的な価値、マインド的な部分も非常に重視しています。転職してきた社員も、その文化に驚くほどです。

この文化的な土壌があったからこそ「地球がよろこぶ遊び」や「リジェネラティブ」といった概念を、新たに打ち出すことができたのかもしれません。

ヤマハ発動機が手がける『リジェラボ』は、単なるリジェネラティブな取り組みを発信する場ではありません。

そこは、「地球と人がよろこぶ未来を創りたい」という熱意を持つ人々が出会い、それぞれのアイデアや情熱を掛け合わせることで、新たな価値を創造する――まさに“共創のエンジン”とも呼ぶべき場所です。

今回のインタビューで見えてきたのは、「リジェネラティブ」という概念が持つ広大な可能性でした。

環境問題を「制約」と捉えるのではなく、人間の創造性や“あそび”の心を「原動力」として地球を再生していく。そんなポジティブで、希望に満ちた未来像が示されました。