オーバーツーリズムとは?原因や課題、具体的な対策について解説

近年、世界的な観光需要の回復に伴い「オーバーツーリズム」という言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか?

オーバーツーリズムとは、観光地に許容量を超える観光客が押し寄せることで、地域住民の生活や自然環境に深刻な悪影響を及ぼす現象です。日本国内でも京都や鎌倉、大阪などで観光客の集中によるさまざまな問題が発生しています。

観光産業の持続的な発展を実現するためには、地域と観光客が共存できる仕組みづくりが不可欠です。

本記事では、オーバーツーリズムの原因や具体的な課題、そして対策方法について詳しく解説します。

オーバーツーリズムとは?

オーバーツーリズムとは、観光地において、訪問客の急激な増加により地域住民の生活や自然環境、景観などに対して負の影響をもたらす現象です。[1]

具体的には、公共施設の過剰な混雑や建造物の損傷、ゴミのポイ捨てなどによる景観・自然環境への悪影響がオーバーツーリズムの問題として挙げられます。

近年は、国際的にオーバーツーリズムが深刻な社会問題となっており、世界各国が解決のためにさまざまな取り組みを行っています。

オーバーツーリズムが引き起こす問題

オーバーツーリズムは、住民生活への悪影響から環境破壊、さらには観光体験の質低下まで、多方面に影響を与える複雑な問題です。具体的にどのような問題が発生しているのか、詳しく解説します。

地域住民の生活環境への悪影響

観光客によるマナー違反が地域住民の生活に悪影響を及ぼしています。

たとえば、深夜の騒音や路上での大声での会話、ゴミのポイ捨て、歩きながらの飲食などが問題となっています。[2]

また、公共交通機関が観光客により混雑し、地域住民が電車やバスに乗車できないといった問題も発生。

住民の基本的な生活が脅かされる状況は、地域社会の持続可能性を揺るがす重大な課題となっています。

文化財や自然環境へのダメージ

オーバーツーリズムは、地域が大切にしている文化財や遺跡、自然環境への深刻なダメージを引き起こしています。[3]

具体的には、以下のような問題が挙げられます。

- 古代遺跡への落書きや彫刻の一部を持ち帰る行為

- 立ち入り禁止区域への侵入による建造物の摩耗

- ゴミのポイ捨ての増加

これらの行為は貴重な文化遺産の失うことや、野生動物の生育環境破壊などにつながる重要な問題です。

地域負担の増大

観光客の増加により、インフラを整備するための費用が増加し、地域の財政負担が深刻化しています。

具体的には、以下のような費用負担が増大しています。

- 観光客が捨てたゴミの処理費用

- 上下水道の整備

- 公共トイレの増設

- 道路の補修

自治体の財源の多くは、その地域に住んでいる住民の税金で成り立っているため、観光客により増大した費用を地域住民がまかなっているともいえるでしょう。

観光地化による地域住民向け店舗の減少

オーバーツーリズムが発生している地域では、土産店や飲食店などの観光客を対象とした店舗が急増した分、地域住民向けの店舗が減少しています。[4]

地域住民向け店舗が減少すると地域独特の景観が失われたり、地域住民の生活満足度が低下したりするため深刻な問題です。

その結果、地域への愛着を失った住民が地域外に流出し、場合によっては地域コミュニティの崩壊へとつながることもあります。

将来的な地域経済の衰退リスク

観光産業への過度な依存は、将来的に観光地としての魅力が下がったとき、地域経済全体の衰退を招く危険性があります。

たとえば、温泉街の廃墟化やスキーリゾートの閉鎖など、一時期は観光地として賑わっていた場所が、今では人気がなくなり衰退しているケースを数多く確認できます。[5]

持続的な地域経済の発展を目指すなら、一時的なトレンドに流されず多様な産業バランスを維持することが重要です。

オーバーツーリズムの主な原因

オーバーツーリズムが発生する背景には、社会情勢の変化や技術の進歩など、複数の原因が関係しています。

オーバーツーリズムを引き起こす主な原因について解説します。それぞれの問題点を理解し、効果的な対策へとつなげましょう。

交通手段の発達などにより旅行のハードルが下がった

格安航空会社の台頭など交通手段の発達は、オーバーツーリズムの主な原因の一つです。

安価で手軽に利用できる交通手段が普及したことで、旅行のハードルが下がり、世界各地で観光客数が増加しています。

また、航空券や宿泊施設がオンラインで簡単に予約できるようになったことも、旅行のハードルを下げる要因となっています。

インフラ整備や規制導入の遅れ

観光客の急増に対して、インフラの整備や規制の導入が遅れていることも、オーバーツーリズムが発生している原因です。

多くの観光地では、観光客数の予想を大幅に上回る訪問者が押し寄せているにもかかわらず、受け入れ体制の整備が追いついていません。その結果、局所的な観光客の集中や、駐車場、公共トイレの不足などが発生しています。

また、観光客数を管理するための入場制限や時間制限、予約システムなどの規制導入も遅れており、公共交通機関の混雑や慢性的な道路の渋滞を引き起こしています。

SNSによる情報拡散と人気集中

SNSの発達により世界中の観光地の情報が瞬時に拡散されるようになり、これまで知られていなかった場所に突如、大勢の人が集まる現象が発生しています。

結果として、交通渋滞や環境破壊、地域住民とのトラブルといった深刻な問題が発生しています。

民泊の増加

民泊の増加も、観光客の増加を後押しする要因となっています。

しかし、観光客以外の住民が暮らしている居住空間に観光客が入り込むことで、地域住民とのトラブルが頻発。早朝や深夜にスーツケースを引く音やゲストの騒ぎ声に近隣住民が迷惑したり、見知らぬ人が頻繁に出入りすることで地域住民が不安を感じたりするケースが増加しています。[6]

民泊の普及により観光のハードルは下がったものの、地域住民の生活との両立が新たな課題となっています。

為替の影響

為替の変動も、オーバーツーリズムを引き起こす重要な要因の一つです。

とくに、日本でオーバーツーリズムが深刻化している背景には、急激な円安により外国人観光客にとって、日本への旅行が低コストになったことが挙げられます。

対ドルだけでなく、ユーロや他のアジア諸国通貨に対しても円安が進行しているため、近年は世界各国から日本を訪れる観光客が増加。

外国人観光客の増加は経済的メリットがある一方で、同時にオーバーツーリズム問題も引き起こしています。

オーバーツーリズム対策のポイント

オーバーツーリズム対策には、観光客数の管理から地域住民との協力まで、幅広いアプローチがあります。効果的な対策を実施するためには、多角的なアプローチを学び、総合的な視点での取り組みが不可欠です。

具体的な対策手法とそのポイントについて詳しく解説します。

観光客を「時間」と「場所」で分散させる

「時間」と「場所」による観光客の分散は、オーバーツーリズム対策の中でもとくに有効な手法の一つです。

オーバーツーリズムで発生する問題の多くは、特定の場所や時間に観光客が集中することが原因です。そのため、観光客を効果的に分散させることができれば、公共施設の混雑や道路の渋滞といった問題を解消できる可能性があります。

たとえば、観光施設の開館時間を1時間早めて、早朝の観光を推奨する事例もあります。

また、オフピーク時間帯の入場料を割引する制度を設けることも有効です。

また、あまり人が密集していない周辺観光地域への誘導は、人気観光地への集中緩和だけでなく、地域全体の経済活性化にも効果的です。

デジタル技術でリアルタイムな情報を発信する

デジタル技術を活用したリアルタイムな情報の発信も、オーバーツーリズム対策の代表的な手法です。観光地ごとのリアルタイムな混雑状況を観光客に発信することで、混雑の少ない観光地へ誘導できます。

目的に合わせて、以下のようなデジタル技術を活用しましょう。

| ツール名 | 活用方法 |

|---|---|

| デジタルマップ | ・場所別の混雑状況表示 ・待ち時間の表示 |

| AIカメラ | ・道路混雑状況の発信 ・迂回ルートの提示 ・交通量の測定 |

| SNS | ・リアルタイムな混雑状況の提供 |

入場制限や観光税で「量」をコントロールする

入場制限や観光税を活用して観光客数自体を制限する手法も、有効なオーバーツーリズム対策です。入場制限を導入すれば、観光客数の上限を強制的に定めることができ、確実な混雑緩和が期待できます。

また、観光税は観光客数の制限とともに、新たな税収源が確保できるというメリットもあります。観光税には出入国税、宿泊税、入域税、入島税などさまざまな種類があり、地域の特性に応じて選択可能です。

観光客一人ひとりから適正な負担を求めることで、持続可能な観光地運営の財源確保を可能にしています。

地域住民と協力する

地域住民との協力は、オーバーツーリズム対策において重要な要素の一つです。

地域住民の意見を積極的に聞き入れ、観光産業への参加を促すことで、地域住民と観光客とのトラブル防止につながります。

また、地域住民はその地域特有の文化や生活、歴史に精通しているため、観光の質向上も期待できます。

オーバーツーリズム対策の事例3選

オーバーツーリズム問題に直面する世界各地の観光地が、地域の実情に応じた独自の対策を実施しています。成功事例を学ぶことは、効果的なオーバーツーリズム対策を立てるための一番の近道です。

代表的な3つの成功事例について詳しく見ていきましょう。

京都府京都市|観光客分散と観光モラル啓発

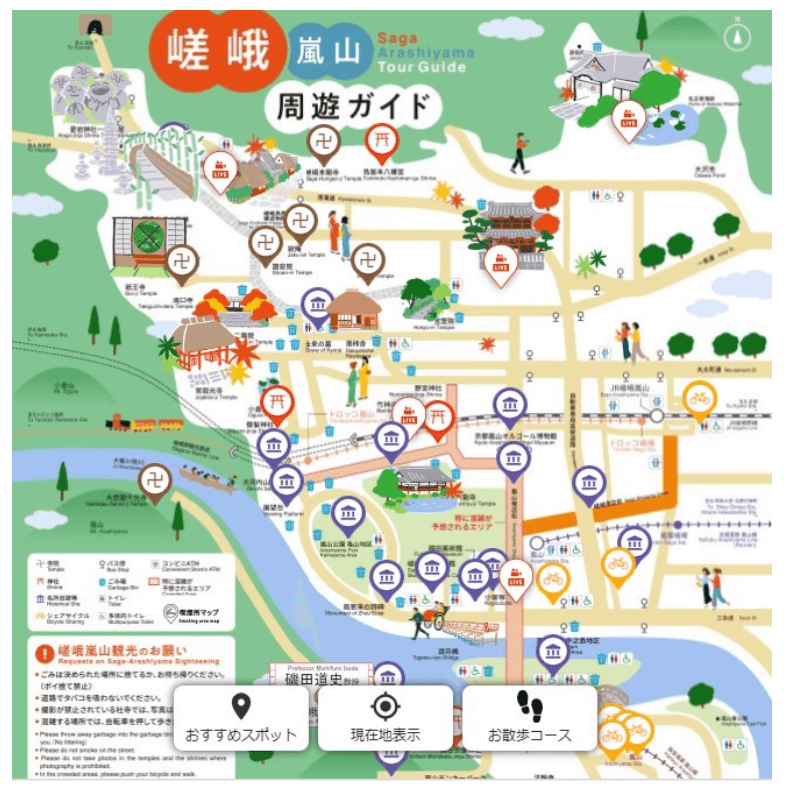

京都市では、特定の地域に観光客が集中する課題に対し、デジタル技術を活用した別エリアへの誘導を実施。[8]

具体的には以下のような対策を行っています。

- 日本語・英語で作成したデジタルマップの配信

- デジタルスタンプラリーの実施

- ライブカメラによる混雑状況の発信

取り組みの結果、嵐山に近い嵯峨エリアの観光客数が約30%増加。嵐山に集中していた観光客を嵯峨エリアへ分散させる効果があったと評価されています。

また、近年は「京都観光モラル」という行動基準を策定し、観光客にマナーを周知することで観光マナー向上と地域住民との調和を図る取り組みも推進中です。

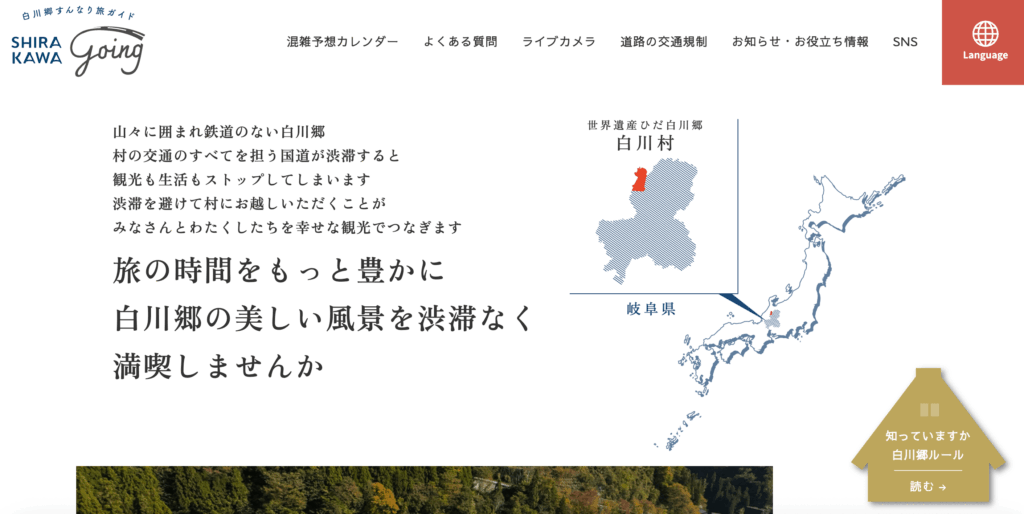

岐阜県白川村|メディアを活用した情報発信

岐阜県白川村では、オーバーツーリズムによる交通渋滞とマナー違反に対し、メディアを活用した積極的な情報発信で対策を講じています。[9]

具体的には、以下のように観光客が事前に混雑状況を把握して計画を立てられる環境を整備しました。

- 混雑情報をリアルタイムで発信するWEBサイトの開設

- ツーリズムサイトの海外発信を強化

- 混雑が予想される時期を一目で確認できる「混雑予想カレンダー」の導入

交通ライブカメラによるリアルタイムな交通状況の配信取り組みの効果として、令和7年2月に行われた検証では、白川郷ICから本線への渋滞発生が大幅に減少したことが確認されています。

情報の透明化により観光客の自主的な分散行動を促すことで、強制的な規制に頼らずに混雑を緩和した成功事例といえます。

エクアドル ガラパゴス諸島|観光税による混雑緩和

エクアドルのガラパゴス諸島では、観光税を活用し、観光客数の管理と環境保護の両立を可能にしています。

観光税を導入することで、観光客数の抑制とインフラ整備や環境保護のための財源確保を両立。オーバーツーリズム対策とともに、自然環境の保全を実現しています。

まとめ|日本の観光地が目指すべき観光の形

オーバーツーリズムは一時的な課題ではなく、観光産業全体が持続可能な成長を目指すうえで避けて通れない重要なテーマです。

適切な対策を講じることで地域住民の生活や自然環境を守りながら、観光客に魅力的な「質の高い観光」を提供できます。

本記事を参考に、地域の特性に合わせた対策を導入し、持続可能な観光地づくりに取り組みましょう。

参考文献

[1] オーバーツーリズム(観光公害)とは・観光用語集 – JTB総合研究所

[2] 求められる観光公害(オーバーツーリズム)への対応-持続可能な観光立国に向けて

[3] オーバーツーリズムとは? 原因や影響、問題点や対策を具体例付きで解説:朝日新聞SDGs ACTION!

[5] 温泉街を悩ます廃屋、撤去には高額費用 入湯税活用案も [福島県]:朝日新聞

[6] 【深刻化】民泊問題“深夜の川遊び”で消防出動…騒音やごみ問題も「特区民泊」離脱表明の寝屋川市長生出演「デメリットがメリットを上回っていく」(FNNプライムオンライン) – Yahoo!ニュース

[8] 京都府京都市 | オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光地域づくり(先駆モデル地域) | 事例集・支援ツール | 観光庁

[9] 岐阜県白川村 | オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光地域づくり(先駆モデル地域) | 事例集・支援ツール | 観光庁

[11] 《ガラパゴスは入島税3万円》《マチュピチュは入場制限》 海外の有名観光地「混雑対策」の実情 | シン・世界一周~人生後半、日本を学びなおす旅 | 東洋経済オンライン