アイヌの里から学ぶリジェネラティブな関係性―「訪問者の敬意」が「地域の誇り」を育てる―

「本当の文化体験」とは、一体何なのでしょうか。それは、ただ見て、知るだけで完結するものなのでしょうか。北海道、平取町二風谷(にぶたに)。アイヌの伝統が静かに、しかし、力強く息づくその土地は、訪れる者に根源的な問いを投げかけます。

立命館アジア太平洋大学(APU)でサステナブルツーリズムを学ぶ滝島凜夏さんは、旅を通して「観光客のためだけでない、地域への愛と誇りから生まれる文化継承」の姿を発見しました。

地域と観光客、双方が再生していく「リジェネラティブな観光」の可能性を、滝島さんの言葉と共に紐解いていきます。

─── まずは、滝島さんが所属されている学部と、現在どのようなことに関心を持って学んでいるのか教えていただけますか?

はい、滝島凜夏です。現在、立命館アジア太平洋大学(APU)のサステイナビリティ観光学部に所属しており、2回生です。

私がAPUへの進学を決めたのは、新設されたサステイナビリティ観光学部に強く惹かれたからでした。入学当初は、観光分野そのものというより、環境開発やサステナビリティの領域に大きな関心を持っていました。

ですが、大学で学びを深めるうちに、観光分野の奥深さや面白さにも気づき、今ではどちらの分野にも夢中になっています。

私たちの学部では、専門分野が細かく分かれているわけではないので、現在は環境と観光、両方の視点から学問を探求しているところです。

─── フィールドスタディ「アイヌの里 北海道平取町(二風谷)で、アイヌ文化を活かした観光振興を考える」の活動内容を教えていただけますか。

2024年の9月上旬に、4泊5日の日程で北海道の平取町にある、二風谷地区に滞在しました。現地へ行く前に、大学で事前授業が3回ほどあり、アイヌの文化や歴史についてしっかり学んだ上で参加しています。

【9/3 (火)】

- 視察場所

- 義経公園、義経神社・義経資料館、イザベラ・バード緑のフットパス、平取親水公園、水辺公園、中心街

- 研修

- 平取町観光商工課・平取町観光協会、平取町アイヌ施策推進課

- 自然ガイドツアー (アベツ、イオルの森など)

【9/4 (水)】

- 視察場所

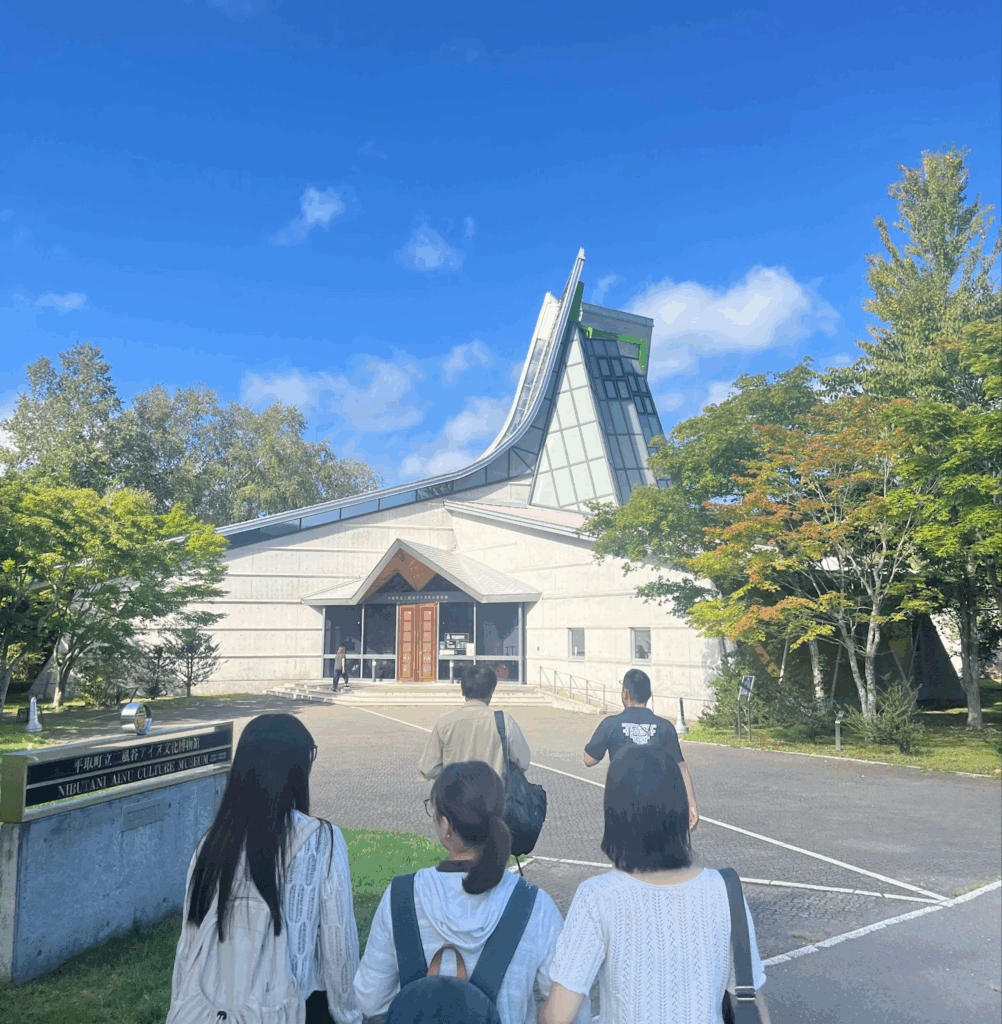

- 二風谷コタン、二風谷アイヌ文化博物館、沙流川歴史館、二風谷工芸館、アイヌ工芸伝承館ウレシパ、萱野茂二風谷アイヌ資料館

- アイヌ語学習

【9/5 (木)】

- 刺繍体験、木彫り体験、アイヌ伝統料理体験

- 各自・各班自由行動 (二風谷地区視察・写真撮影など)

- 関係者をお招きしての夕食・懇親会

【9/6 (金)】

- 北海道立平取高等学校の表敬訪問、見学、高校生とのワークショップ

フィールドスタディでは、博物館や資料館を訪れるだけでなく、体験を通した学びに重きが置かれていました。

たとえば、アイヌ刺繍の作り手の方から直接お話を伺ったり、木彫りを教えてもらったり。さらに、伝統衣装も着せていただき、アイヌの方々の生活が思い浮かぶほどリアルに教えてもらいました。

─── とくに印象に残っている体験は何ですか?

アイヌの方に森の中を案内してもらった「自然ガイドツアー」です。アイヌの方々は、石や木といったすべてのものに神様(カムイ)が宿ると考えています。

だからこそ、聖なる領域である山に入る前には必ず儀式を行い、祈りを捧げるのだと知りました。

ガイドの方は基本的に日本語で解説してくれますが、「この木はアイヌ語でこう言うんだよ」と、アイヌ語を交えて教えてくれます。

ガイドもアイヌの衣装を着用して案内してくれたので、自然と共に生きる知恵や精神性を肌で感じられました。

こういった一つひとつの体験が、最終的に「この学びを観光という領域でどう活かせるか」という問いに繋がっていきました。学生それぞれが深く考察する、本当に内容の濃い実習になったと感じています。

─── 「アイヌ文化」というテーマを選んだのはなぜですか?

きっかけは、高校生の時に一度、北海道を訪れたことです。その際に、資料館でアイヌ文化に触れたのですが、表面的にしか知ることができず、もっと深く学びたいという思いがずっと心に残っていました。

その後、大学で「アイヌ文化と観光」を結びつけて専門的に学べる機会があると知り、強く興味を惹かれました。

「日本人として知っておくべき重要な歴史なのに、自分は何も知らない」と改めて気づき、このテーマを探求したいと思ったんです。

今回のフィールドスタディのように、実際に現地へ足を運んでみると、座学だけでは得られないものがありました。

授業では、観光がもたらす「光と影」の両面を学びますが、現地で観光振興に取り組む方々から直接話を聞くことで、その理論を「体感」として理解することができました。

─── 二風谷を訪れて、最も心が動かされたのはどんな瞬間でしたか?

観光地と一言で言っても、その雰囲気や形態は様々ですが、多くの観光客で賑わう場所とは違って、二風谷は観光スポットが点在し、一般的な観光客も少ない、とても穏やかな場所でした。

そこで案内してくれたアイヌの夫婦との出会いがとくに心に残っています。その夫婦は、アイヌ語の教室を開いたり、刺繍や木彫りといった伝統文化を継承したりと、地域の文化を担う活動をされています。

対話を通じてで、「自分たちのアイヌ文化を私たちに紹介し、伝えていくこと」こそが、その夫婦にとって重要なアイデンティティであり、生きる誇りなのだと、ひしひしと伝わってきました。

そうした誇りや輝きは、自分たちの文化や暮らしを外部の人間に見せ、語る機会があるからこそ、より一層強く育まれるのではないかと感じました。

そして、その機会をつくるのが、私たちのような観光客が存在する「観光」という場なのだと思います。

─── フィールドワークを通して、教室での授業だけでは理解しきれなかった「観光と文化の関係性」について、どんな発見がありましたか?

現地のガイドの存在が、「観光と文化の関係性」を考える上で、現地のガイドの存在が非常に大きかったです。

そのガイドは平取町出身ではないのですが、地域で最もアイヌ語に精通した第一人者として、子どもから大人まで、多くの人にその知識を伝えています。

私はそのガイドに「話者が減り続ける厳しい状況で、アイヌ語を伝え続ける原動力は何か」と尋ねたんです。すると「言語がこの先広まるかどうかは問題ではない。この活動自体に意義があるんです」と教えてくれました。

その言葉を聞いて、彼の原動力は、観光客に喜んでもらうためではなく、ただ純粋な地域への愛、そしてアイヌ文化そのものに対する、深い敬意と情熱なのだと気づかされました。

本当に心を動かす「文化体験」というのは、観光のために用意されたものではなく、地域住民への愛と理智といった、観光とは別の次元にある情熱から生まれてくるのだと実感しました。

─── 非常に印象的な話ですね。観光のサステナビリティの重要性について、何か発見はありましたか?

実習に同行してくれた教授から教わった「キャリング・キャパシティ(環境収容力)」という考え方も、大きな学びになりました。

どんな観光地にも、その土地の環境や文化を損なわずに受け入れられる、適正な人数や規模があるという考え方です。

その視点で平取町を振り返ると、まさにその大切さがよく分かります。平取町は、APUがある別府のような大規模な観光地と違い、多くの観光客を受け入れるキャパシティはありません。

平取町を訪れるのは、アイヌ文化への深い敬意と知的好奇心を持った、比較的少人数の観光客です。そうした「質」の高い観光客が集まるからこそ、地域の文化振興に繋がり、観光という産業と持続可能な関係が築けているのだと思います。

持続可能であるためには、地域側が「これくらいの人数の方々に、これくらいのお金を地域に落としてもらえれば、私たちの文化と暮らしは守られていく」という適正規模を理解し、それを超えて無理に受け入れようとしない姿勢が重要です。そのことを、今回のフィールドスタディで痛感しました。

─── 地域がより良い状態へ生まれ変わっていく「リジェネラティブ(再生的)」な側面の発見はありましたか?

地域側の視点では、何か直接的な変化をもたらしたとは思いません。

ですが、私たち外部の者が敬意を払って訪れることで、地域住民が地域の良さや文化に改めて誇りを持つ。そのきっかけには、なるのかもしれません。

「この場所と地域を守り続けてきて良かった」という誇りを、ほんの少しでも支えることができたのなら嬉しく感じます。

それから、私自身の内面にも大きな変化がありました。正直に言うと、訪れる前は、アイヌ文化は歴史的背景もあり、少し「触れづらいテーマなのかな?」という先入観があったんです。

ですが、平取町の地域住民やアイヌの方々は私たちを温かく受け入れてくださり、過去の差別の歴史も隠すことなく、未来に向かってポジティブに活動していました。もっとオープンに、前向きにアイヌ文化と向き合っていいんだ、と気づけました。

─── 自分の「価値観」や「物事の見方」に影響を与えたのは、何が大きいと思いますか?

訪問にあたり、同行してくれた教授から教わった「心構え」かもしれません。「外部の人間として地域と接する際は、謙虚な姿勢と、誠実な興味を示すことが何よりも大切だ」と教えてくれました。

いくら相手がオープンに接してくれても、過去の歴史のようなデリケートな話題に、こちらが土足で踏み込むようなことがあってはならない。その領域をわきまえつつ、しかし壁を作らずに興味を伝え、関係性を築いていく。

とても難しそうで、しかし最も重要な「地域との関わり方」のリアルな一端を、身をもって学べたように思います。

高校生の時に訪れたような大規模な資料館は、アイヌ文化に興味を持つ「きっかけ」にはなりました。ですが、展示物や再現された家屋を通して「過去の文化」を学習している感じがして、問題のリアリティを感じませんでした。

今回の平取町での経験はまったく異なり、そこでは、現在進行形で文化を継承し、それを「自らのアイデンティティ」と誇りにしている地域住民にと出会えました。地域住民から直接話を聞く機会こそ、何よりも貴重だと感じます。

その貴重な学びを、さらに意味あるものにしていたのが、訪問前の「事前学習」です。事前にその土地の歴史や背景を学ぶことで、訪れる側の心には自ずと敬意が生まれます。すると、旅の目的も変わってくるはずです。

「綺麗な写真を撮りたい」や「文化に触れたい」だけでなく、「この土地の歴史を肌で感じ、何かを学びたい」という、より深いものへと変わるのかもしれません。

─── 今回の経験と学びを、これからご自身の研究や将来に、どのように繋げていきたいですか?

観光学を学び始めるまでは、正直に言うと「娯楽」や「楽しいこと」といったイメージが強く、観光学を少し軽く捉えていた部分がありました。

しかし、オーバーツーリズムの問題などを知るうちに、地域と観光客の双方にとって良い状態を築くことの難しさと奥深さを痛感しています。

もし将来、観光に携わる仕事に就くのであれば、観光を「地域を元気にするためのツール」として活用したいです。

地域住民にとっては誇りの持てる暮らしやすい場所であり、観光客にとっては心から楽しめる場所でもある。そんな理想の地域づくりに、観光を通して貢献できたら嬉しいです。