なぜ、APUは「サステイナビリティ観光学部」を創ったのか?これからの観光と人材育成について考える

10年後、私たちの観光地はどのような姿をしているでしょうか。インバウンドの回復に沸く一方で、深刻な人材不足やオーバーツーリズム、そして地域社会との共存といった課題も山積みです。

目まぐるしく変化する社会の中で、私たちは次世代の担い手に何を教え、どのような力を育んでいくべきなのでしょうか。そんな根源的な問いに、自らの変革をもって応えようとしているのが、2023年に立命館アジア太平洋大学(APU)に設立された、日本初の「サステイナビリティ観光学部」です。

APUは全学生の半数近くを、世界110ヵ国・地域から集った国際学生が占めています。教員もまた、2人に1人が外国籍という多文化共生の環境が広がっています。

そんなAPUに、なぜ「サステイナビリティ観光学部」を創設したのでしょうか。今回、同学部の李 燕(リ エン)学部長にお話を伺いました。これからの時代に求められる教育の本質と、観光の新たな可能性を紐解きます。

─── APUに日本初の「サステイナビリティ観光学部」が設立された背景をお聞かせください。

本学は、学生と教員の半数が「国際的なバックグラウンドを持つ」という特色を掲げ、過去20年間にわたり、日本の大学教育をリードしてきたという自負があります。

しかし、その一方で「このままで良いのだろうか」という問いは常にありました。時代の変化に対応するためには、教育や研究のあり方、いわゆる「教学」をもっと進化させる必要があったのです。

もちろん、学内で様々な教学改革は続けてきましたが、大学全体の仕組みを変えるような、大きな変革は容易ではありません。

そこで、大学改革全体を牽引するための強力なツールとして、「新しい学部を創設する」という手法を選択しました。これは単なる一つの学部新設ではなく、大学の未来をかけた大きな取り組みとも言えます。

─── なぜ、「観光」というテーマに決まったのでしょうか?

様々な可能性を検討する中で、社会的なニーズの高かった「観光」を軸に据える方針が固まりました。

ただ、当初の構想は「観光」だけだったんです。しかし、それでは社会的なニーズは満たせても、学術的な「新規性」に欠けるのではないか、という課題が出てきました。

そこで、より深い学術的な意味を込めるために、「サステナビリティサイエンス」という学問を観光と掛け合わせることにしたのです。

このサステナビリティサイエンスは、20〜30年前から学術分野として存在し、世界のトップ大学も主に大学院で学位を出しています。ですが、そのほとんどは「理系」からのアプローチなんですね。

私たちは、ここに独自性を見出しました。「観光」というツールを使いながら、サステナビリティという概念と方法論に「文系」としてアプローチする。世界でも類を見ない、新しい試みこそが、私たちの学部の最大の強みだと考えています。

─── 近年、「リジェネラティブ(再生)」という概念が注目されています。この学部の理念である「サステナビリティ(持続可能性)」とは、どのような関係性にあると位置づけていますか?

これらの言葉は、目指す方向性が似ているため混同されがちです。しかし、根本的に対象とする「スケール(規模)」が異なると思います。

まず「サステナビリティ」が問うのは、地球全体や人間社会のあり方です。今ある資源や環境を、将来の世代も同じように享受できるよう維持し続ける、という壮大な概念です。

しかし、資源の枯渇、地球温暖化、生物多様性の危機、あるいは貧富の差の拡大といった問題が山積する現代社会は、残念ながら「持続可能」な状態には程遠い。

だからこそ、サステナビリティとは、私たちが未来に向けて、追求し続けなければならない目標なのです。

一方で、「リジェネラティブ」が対象とするのは、地球全体というより、一つの地域、一つの企業、あるいは一つのテーマといった、より具体的な単位と言えます。

これは、失われたものを再生したり、新たな価値を創造したりする、より実践的でダイナミックな「アクション(行動)」だと私は捉えています。

関係を整理すると、壮大な目標である「サステナビリティ」を実現するための、具体的なエンジンや突破口となるのが「リジェネラティブな取り組み」ということになります。

ですから、私たちがこの「サステイナビリティ観光学部」という、新しい学部を創設したこと自体が、まさにAPUという組織にとっての「リジェネラティブな挑戦」なのです。

─── 学生たちには、どのような「視点」や「スキル」を身につけてほしいとお考えですか?

まず大切な前提として、本学部は「サステナブルツーリズム学部」ではなく、「サステイナビリティ&ツーリズム学部」です。つまり、持続可能性と観光、その両方が私たちの探求の対象となります。

その上で、学生に身につけてほしい能力についてですが、私は日本の多くの大学のように、専門知識の習得を第一に考えてはいません。大学とは、自らの興味関心があるテーマや分野を通じて、「学び方を学ぶ」場所だと捉えています。

ですから、本学部の学生にはサステナビリティや観光への興味を入口としながら、その探求プロセスを通じて、社会のどんな組織や場所でも発揮できる、不変的な能力を養ってほしい。

問題を発見し、調査・分析し、解決策を導き出す。そうしたスキルを一度身につければ、生涯にわたって学び続けることができます。「不変を以て、万変に応ず*」。これが、変化の激しい時代に対応できる人材を育てるための、私たちの基本的な設計思想です。

*不変を以て、万変に応ず(以不変応万変):物事が様々に変化しても、揺るぎない根本的な原理原則を貫くことで、あらゆる変化に対応できるという意味。中国『孫子の兵法』出典。

─── 具体的にどのようなカリキュラムで実現していくのでしょうか?

私たちのカリキュラムは、「主体的な専門選択」と「徹底した基礎固め」という2つの柱で成り立っています。

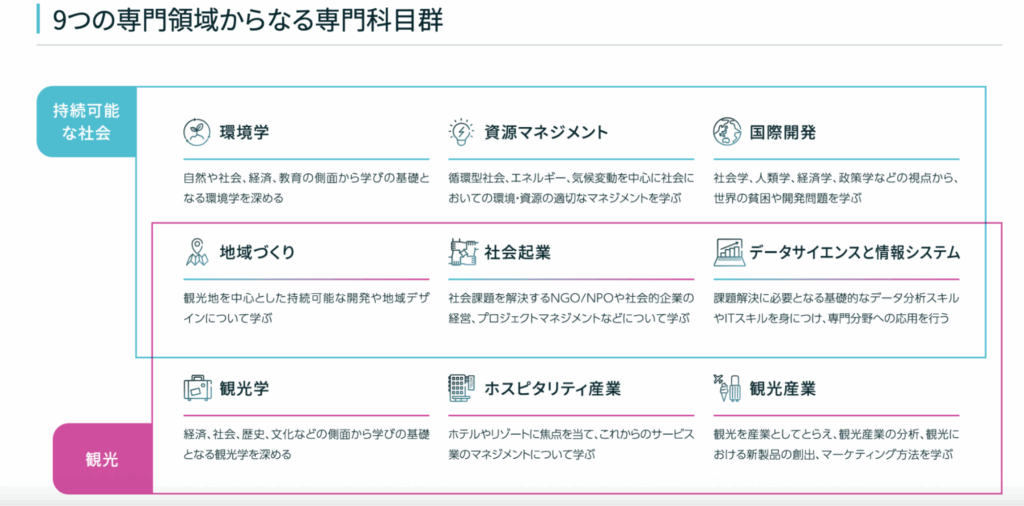

まず、専門分野については9つの領域(コンセントレーション)を用意しており、学生は自らのキャリアプランに合わせて、これらを自由に組み合わせて深く学んでいきます。

それと同時に、全員が体系的な「調査研究スキル」を習得するための基礎を徹底的に固めます。例えば、1年次に「社会調査法入門」、2年次には論文を批判的に読み解く「文献購読」を必修としています。

これらを経て、最終的には卒業プロジェクトで自ら問いを立て、研究を遂行する。この段階的なプロセスを通じて、誰もが再現性のあるアカデミックスキルを確実に身につけられるよう、設計しているのです。

─── 「現場での実践」も重視されていると伺いました。

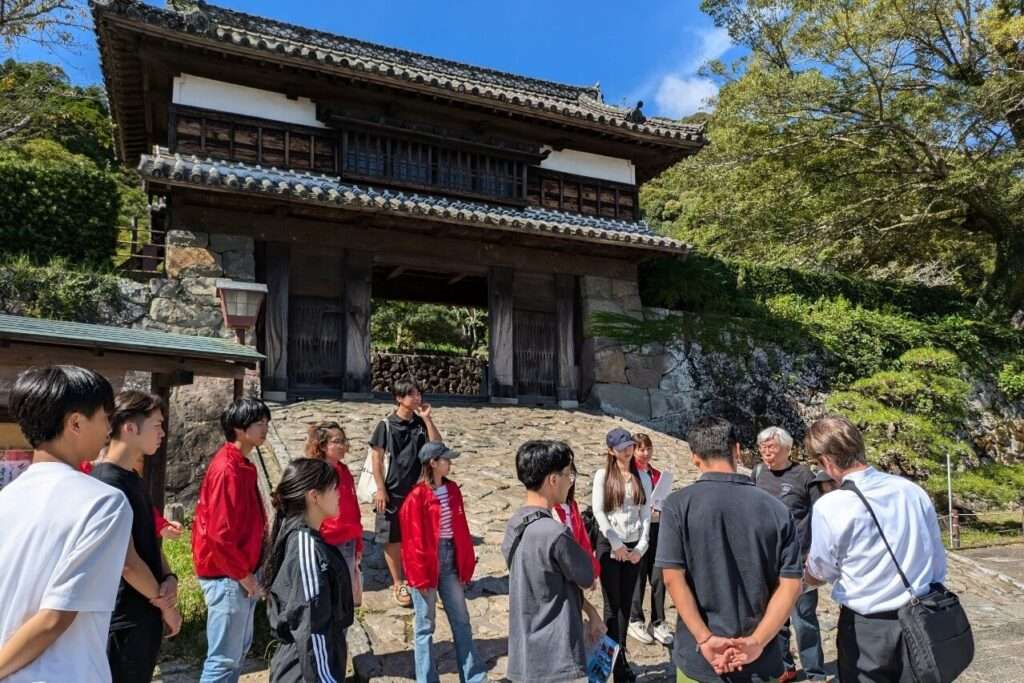

はい、それがカリキュラムのもう一つの重要な柱、必修の「オフキャンパスプログラム(学外実践学習)」です。

これには大きく3種類あります。教員が学生を引率し、集中的に学ぶ「フィールドスタディ」。地元の企業や自治体と連携し、座学と実習を組み合わせる「専門実習」。そして、企業で就業体験を積む「専門インターンシップ」です。学生は在学中に、この中から必ず一つ以上を履修します。

このように、まずアカデミックなスキルという「変わらないもの」を徹底して身につける。そして、それを現場での実践に繋げることで、課題意識や行動力、チームワークを養う。

この両輪によって、学生たちは卒業後、たとえ全く異なる分野に進んだとしても、自ら学び、考え、対応できる人材に成長できるのです。それが私たちの揺るぎない哲学です。

多様性は、私たちに何を教えてくれるのか?

使用写真-Undergaduate-Prospectus-1024x683.jpg)

─── 多様な価値観を持つ学生たちが、教員や地域と関わる中で、どのような「化学反応」が起きるのでしょうか?

私個人としては、APUでの日々を通して、文化の違いにことさら衝撃を受けることはなくなりました。ここでは、相手の国籍や宗教といった背景は次第に意識されなくなり、一人ひとりを「個」として尊重し合う関係性が育まれます。

もちろん、多様な価値観が交差する環境ですから、学生同士で意見がぶつかることは日常茶飯事です。しかし、私たちはその違いを乗り越え、「考えは違って当たり前で、そこに優劣はない」という姿勢を学びます。

自分の価値観をものさしにせず、相手の考えが生まれた背景にまで想像を巡らせる。そのプロセスが、他者への理解を深め、心に豊かな広がりをもたらしてくれるのです。

─── 何か象徴的なエピソードがあれば、お聞かせください。

そうですね。例えば、国際寮で印象的な場面がありました。バングラデシュ出身の友人が振る舞った郷土料理を、ある日本人学生がごく自然に手で食べる、という光景です。

そこには「手で食べるのは不衛生だ」といった偏見は微塵もなく、ただ相手の文化への敬意が、素直な行動として表れていました。実は、その日本人学生の行動には、さらに深い理由があったんです。

彼は、中学生の時に障がいを持つ同級生と接した経験から、「人を属性やバックグラントで判断せず、常にその人個人として見る」という考え方を大切にしてきたそうです。

ですから、今回の行動も「友人のことが好きだから、同じやり方をしたい」という非常にシンプルな気持ちからだった、と話してくれました。そして、その楽しそうな輪に韓国出身の学生も加わり、彼もまた、何のてらいもなく2人と同じように手で食事を始めていました。

この行動の根底にあるのは、国籍や習慣といった「属性」で人を判断するのではなく、目の前の友人を「個人」として尊重する姿勢です。学生たちはまさに、そうした感覚を日々の経験を通して体得しているのです。

─── 最後に、観光産業が大学と連携し、互いに成長していくために、産業界はどのように変わっていくべきだとお考えでしょうか。

日本の観光産業は、労働力不足という大きな課題に直面しています。まずは、DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務改革が不可欠です。この点において日本の対応は、残念ながらまだ遅れていると言わざるを得ません。

また、大学との連携においても、日本では「産学」が分断されがちで、本当の意味での協働にはまだ壁があるのが実情です。

私たちはその壁を突破するために、まずは自分たちがハブとなり、具体的なアクションを起こしています。その一つが、教育プログラムに組み込まれた「専門インターンシップ」という“仕組み”です。

これは、学生にとっては実践的な学びの場となり、企業にとっては私たちの多様な学生と共に課題解決に取り組む機会となります。実際に、百貨店さんとの新しいプロジェクトも、この仕組みを通じて動き出しています。

さらに、こうした活動を社会に広く、リアルタイムで発信するために、学部の公式Instagramを頻繁に更新しています。私自身、以前は使ったことがありませんでしたが、今の時代、リアルタイムな社会への発信は不可欠だと考え、強く推進しました。

もちろん、こうした新しい挑戦は、一過性で終わらせては意味がありません。次の世代にしっかりとバトンを渡し、持続可能な仕組みにしていくこと。それこそが、私たちの学部が掲げる「サステナビリティ」です。

私たちサステイナビリティ観光学部は、企業との連携を積極的に推進しています。すでに多くの連携が始まっていますし、そのための新しい“仕組み”も用意しました。

私たちのこれらの取り組みと可能性にご期待いただき、共に新しい価値を創造できることを願っております。