観光とナラティブ|地域のストーリーテリングが旅を再生する

観光のあり方が変わりつつある今、「地域の物語」を軸にした新しい旅の形が注目されています。それがナラティブ・ツーリズムです。

これまでの「見る・撮る」だけの観光では得られなかった、地域との深いつながりや学びを体験できるこの手法は、訪問者に感動をもたらすと同時に、地域の再生にもつながります。

本記事では、ナラティブ・ツーリズムの特徴や効果、国内外の実践例を通じて、観光とストーリーテリングが地域を再生させる仕組みを解説します。

ナラティブ・ツーリズムとは?

ナラティブ・ツーリズムは、地域に根ざした物語や文化的背景を観光体験の中心に据える新しい観光の形です。従来の観光は、主に「見る」や「撮る」といった視覚的満足に重点を置いていました。一方、この手法では、地域の歴史や伝承、人々の暮らしを物語として体験し、感情と知識の両面から深い理解を促します。

近年では、ナラティブ・ツーリズムが持続可能な観光の実現にも寄与すると注目されています。物語体験は記憶に残りやすく、満足度や再訪意欲を高めるほか、地域住民の参画を通じて文化継承や経済循環を促す効果も期待されています。

従来型観光との違い

従来の観光は「見る・撮る・移動する」といった効率重視の行動が中心でした。一方、ナラティブ・ツーリズムは「感じる・学ぶ・つながる」という質的な体験を重視します。

【従来型観光とナラティブ・ツーリズムの違い】

| 従来型観光 | ナラティブ・ツーリズム | |

|---|---|---|

| 体験の中心 | 視覚的な満足、効率重視の行動 | 感情、学び、地域とのつながり |

| 訪問者の役割 | 受け身の観光客 | 物語の一員として体験に参加 |

| 地域との関わり | 一方向的な説明を聞く | 地元の人々と対話を重ね、物語を共に紡ぐ |

| 提供価値 | 画一的なパッケージツアー | 地域固有の物語に基づくオリジナルな体験 |

ナラティブ・ツーリズムでは、地元の人々と対話を重ね物語を共に紡ぐことで、訪問者は歴史や文化を自分ごととして理解し、深い納得感を得ることができます。

サステナブル・リジェネラティブツーリズムとの結びつき

ナラティブ・ツーリズムは、サステナブルツーリズムやリジェネラティブツーリズムと深く関わっています。物語を通じて環境保護や文化継承の大切さを伝えることで、訪問者が地域の保全や支援に主体的に関わるようになります。

リジェネラティブツーリズムが「観光地をより良い状態で次世代に残す」ことを目指すのに対し、ナラティブ・ツーリズムはその実現を支える有効な手段です。地域の物語を共有することで、訪問者は消費者から協働者へと意識を変化させ、地域再生に貢献します。

さらに、地元住民が語り部として参加することで、観光収益の地域内循環や雇用創出、技能継承も促進されます。伝統や価値観を次世代へ伝える力となり、文化的にも経済的にも地域を再生へ導く仕組みといえるでしょう。

このように、ナラティブ・ツーリズムは「体験型観光」を超え、地域と訪問者がともに価値を生み出す持続可能な観光の新しい形として注目されています。

ナラティブ・ツーリズムの特徴

ナラティブ・ツーリズムは、地域固有の歴史や文化、人々の暮らしを「物語」として体験の中心に据える観光手法です。従来の観光が視覚的な満足や消費的な体験を重視してきたのに対し、この手法では訪問者の感情や知的好奇心に働きかけ、より深い関係性を生み出します。

訪問者は受け身の観光客ではなく、物語を共に紡ぐ参加者として体験に関わります。地域の価値観や背景に触れることで、土地への理解や共感を深め、記憶に残る体験を得ることが可能です。こうした感情的なつながりは、地域への愛着やリピート訪問につながり、持続可能な観光の基盤を築けるでしょう。

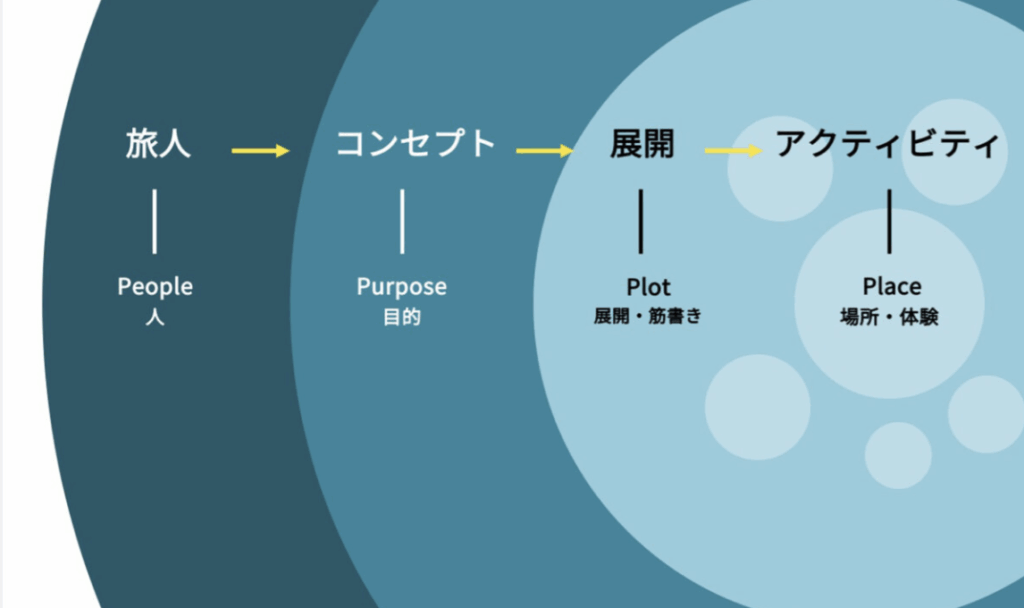

物語を使った体験デザイン

ナラティブ・ツーリズムの体験は、地域の歴史や伝承をもとに一貫したストーリーとして設計されます。

観光要素を単なる見学の繰り返しではなく、物語の流れとして組み立てることで、訪問者はその土地の文化や人々の思いをより深く、全体的に理解することができます。

物語の構成には、始まり・展開・クライマックスといったドラマ性が組み込まれ、体験そのものが学びと感動を伴う「ストーリーテリングの旅」として完成するでしょう。

地元主導のストーリー創造

ナラティブ・ツーリズムの核となるのは、地域住民が主体となって物語を創り出すプロセスです。

この住民主導のアプローチは、観光を地域外から「持ち込む」ものではなく、地域の内側から「育てる」ものへと変えるものです。

共感と感情を呼ぶ体験

ナラティブ・ツーリズムの最大の魅力は、感情に訴える体験を通じて訪問者の心を動かす点にあります。物語を媒介にした体験は、単なる「観光情報」ではなく「心に残る記憶」として刻まれます。

このような感情的エンゲージメントは、地域に対する共感や愛着を生み、リピーターや地域ファンの形成につながります。

ナラティブ・ツーリズムの効果

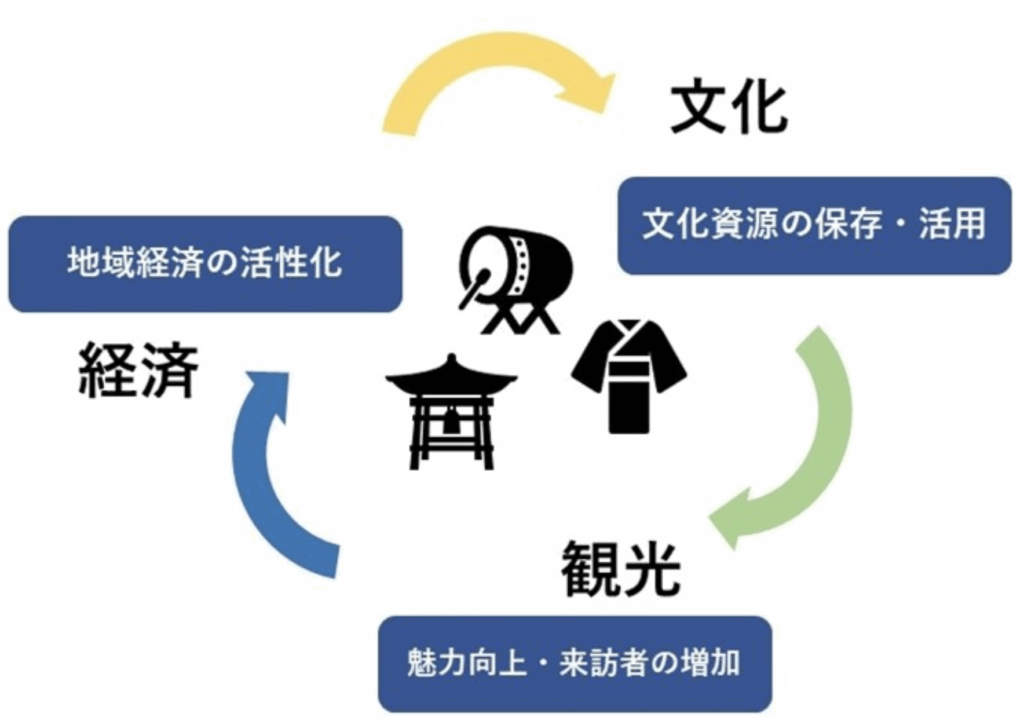

ナラティブ・ツーリズムは、観光業界において多面的かつ持続的な価値を生み出すアプローチです。地域固有の物語を体験の中心に据えることで、訪問者は深い感情的・知的な満足を得るだけでなく、地域経済の活性化や文化資産の継承にも貢献できます。

また、物語による差別化は観光地のブランド力を高め、リピーターや地域ファンの形成を促進。こうした効果が相互に作用することで、地域と観光事業者の双方にとって好循環が生まれ、長期的で持続可能な成長を支える基盤が築かれます。

1. 訪問者体験の質的向上

ナラティブ・ツーリズムの最大の特徴は、体験の質を飛躍的に高める点にあります。物語を中心に設計された観光体験は、視覚的な楽しみにとどまらず、訪問者の感情や知的好奇心を刺激します。語り部や地域住民との交流を通じて、参加者はその土地の背景や価値観を「感じながら理解する」体験を得られるでしょう。

感情を伴う体験は“思い出”として強く記憶され、訪問者にとって旅が単なる消費行為ではなく、学びと感動のプロセスへと変化します。

2. 観光収益と滞在時間の伸長

物語を軸にした体験は、訪問者の滞在時間と支出を増加させる効果があります。ストーリーテリングを取り入れた体験プログラムや参加型アクティビティは、従来の観光よりも時間的・感情的な深みを持ち、宿泊や飲食、地域イベントへの参加を促進。

さらに、訪問者は物語に感情的価値を見出すため、価格よりも体験の充実度を重視する傾向が高まります。その結果、地域事業者は価格競争に陥りにくくなり、安定した収益モデルの構築が可能になります。こうした「体験価値の向上」は、観光地の経済的持続性を支える重要な要素といえるでしょう。

3. 地域コミュニティの経済的自立

ナラティブ・ツーリズムは、地域住民が観光の担い手となることで経済的自立を促進します。

語り部やガイド、ワークショップの講師など、住民が直接参画する仕組みにより、観光収益が地域内に循環します。

また、伝統工芸や郷土料理、自然との関わりといった地域固有の資源が観光体験として再評価されることで、従来の「失われつつあった文化」が新たな経済価値を持ちます。結果として、地域文化の継承と雇用創出が両立する持続可能なビジネスモデルが形成され、地域全体の経済的レジリエンス(経済的な回復力)*が向上するでしょう。

※経済的レジリエンス:経済がショック(災害、パンデミック、金融危機など)を受けた際に、影響を最小限に抑え、迅速に回復・再生する力を指す。単なる回復力だけでなく、危機をきっかけにより強靭で持続可能な経済構造へと変化する「適応力」も含まれる。

4. 文化・環境保全への貢献

物語を通じて地域の文化や自然環境への理解が深まることは、観光地の保全にも直接的な効果をもたらします。

訪問者はその土地の歴史や自然の価値を「物語」として学ぶことで、地域保護への共感と責任感を抱くようになります。

さらに、観光収益の一部を保全活動に還元することで、文化・環境資源の保護と観光振興を両立させる仕組みを構築します。こうした「参加型保全」の取り組みは、単なる環境意識の啓発を超え、訪問者と地域が共に守り育てる関係性を構築する点で重要です。

5. ブランド価値と地域認知度の向上

地域固有の物語は、観光地を他地域と明確に差別化する強力なブランド資源となります。ナラティブ・ツーリズムによって形成される“物語のブランド”は、視覚的な観光PRよりも深い印象を残し、訪問者の共感を通じて自然に拡散します。

デジタル時代においては、こうした物語がSNSや動画プラットフォームを通じて世界中に共有され、地域の知名度向上に寄与します。結果として、地域資源や職人のストーリーが注目され、新たなメディア露出や企業・教育機関との連携機会が拡大。地域全体のブランド価値が高まり、長期的な観光戦略の柱となるでしょう。

6. リピート率および関係人口の増加

ナラティブ・ツーリズムによる体験は、訪問者の心に深く残り、再訪や継続的な関わりを促します。

感情的なつながりを持った訪問者は、再び現地を訪れるだけでなく、オンラインで情報を発信したり、地域産品を購入したりと、多様な形で地域との関係を維持するでしょう。

このような関係人口の拡大は、単なる観光消費を超えた「長期的な地域支援」の仕組みを生み出します。地域と訪問者が継続的な関係を築くことで、安定した収益基盤と強固な地域ブランドが育まれ、観光地としての持続可能性が高まるでしょう。

国内外のナラティブ・ツーリズムの事例紹介

ナラティブ・ツーリズムは、地域固有の物語を核とした観光体験として、世界各地で実践されています。各地域がもつ歴史や文化、自然資源を「語り」として再構築することで、訪問者に深い学びと感動を提供。

日本では、日本遺産を活用した文化継承プログラムや地域祭事の物語化が進められています。また、海外では先住民コミュニティが伝統文化の継承と経済的自立を同時に実現する事例も見られます。

これらの実践は、観光事業者が地域の持続可能な魅力を発掘・発信するうえで、具体的なモデルケースといえるでしょう。

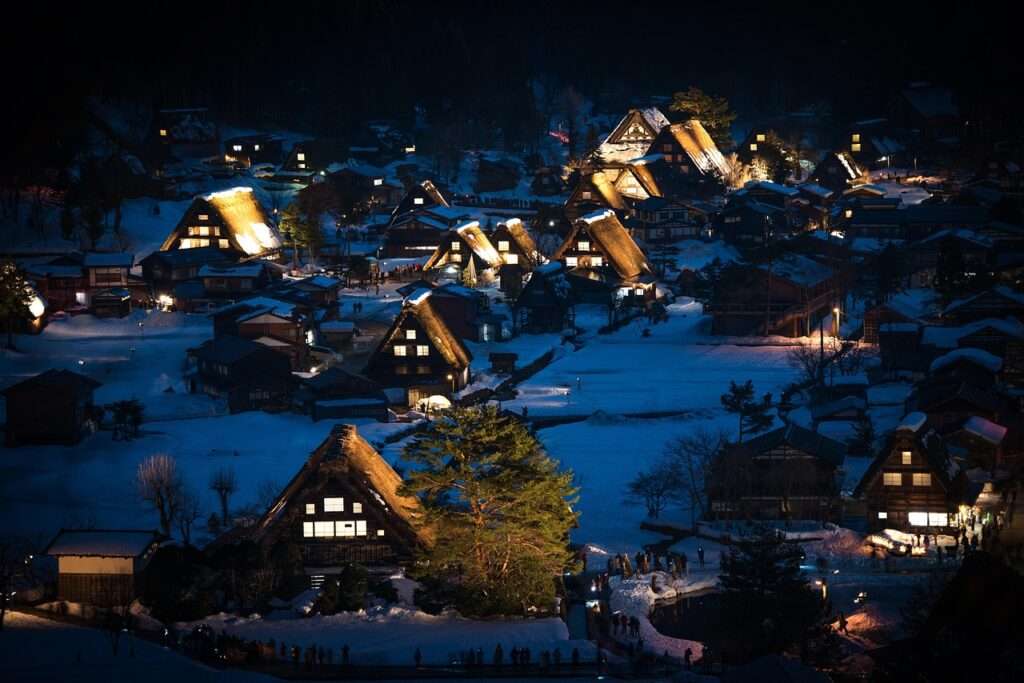

沖縄・琉球文化統合プログラム

沖縄県では、日本遺産に認定された「琉球料理」「泡盛」「芸能」を一体的に体験できるプログラムが提供されています。[1]

訪問者は、宮廷料理や家庭料理の調理体験を通して、食文化の歴史や地域の精神性を学びます。また、泡盛の製造過程では杜氏が技術の継承について語ります。

古典芸能の実演では踊り手や演奏家が自身の人生と芸能の関わりを語り、芸術の背景にある文化を伝えます。

料理、酒、芸能という異なる要素を物語でつなげることで、琉球文化を多角的に理解できる総合的な体験を提供している点が特徴です。

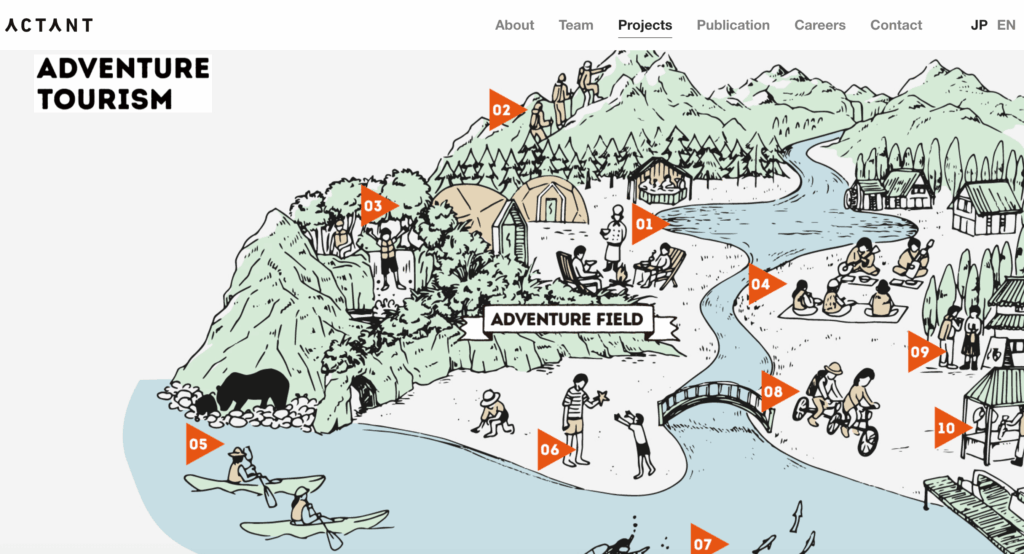

ナラティブ・ストラテジーによるサステナブル体験(ACTANT)

ACTANTは、JTBグループおよびパートナー企業PUPLICAと連携し、地域資源を活用した「サステナブルなアドベンチャーツーリズム体験」の設計・実装を推進しています。[2] 同社の「ナラティブ・ストラテジー」は、物語要素を取り入れたツアー設計手法として、現地のガイドや事業者自身が自律的に体験をデザインできるよう支援しています。

フィールドリサーチから共創ワークショップを通じて、地域の自然や文化をテーマにした体験ストーリーや行程を開発。参加者が「主人公」として物語を体験でき、自己変革を促すツアーを構築しています。

環境負荷の少ない移動手段や地域経済循環を意識した設計で、観光に物語性とサステナビリティを融合し、地域の持続的運営を実現している好例です。

文化×観光でファン創出(OMATSURI JAPAN)

OMATSURI JAPANが展開する「ブンカジャパン」は、地域文化のファン向けプラットフォーム事業です。全国の自治体や観光協会と連携し、祭りや伝統文化をストーリーテリング型で自社メディアに定期配信しています。[3]

記事や特集ページを通じて、地域の歴史や背景を魅力的に紹介し、SNSプロモーションやファン参加型キャンペーンで双方向のコミュニケーションを促進。

さらに、体験型ツアーなど地域独自のコンテンツを提供し、ファンと地域が長期的に関わる仕組みを構築しています。こうした取り組みにより、地域文化の保存・継承と観光振興を同時に実現しています。

季節行事をきっかけとした一過性の訪問を継続的な関係人口の形成へと発展させ、地域文化の保存・継承と観光振興を両立させることができる点が大きな特徴です。

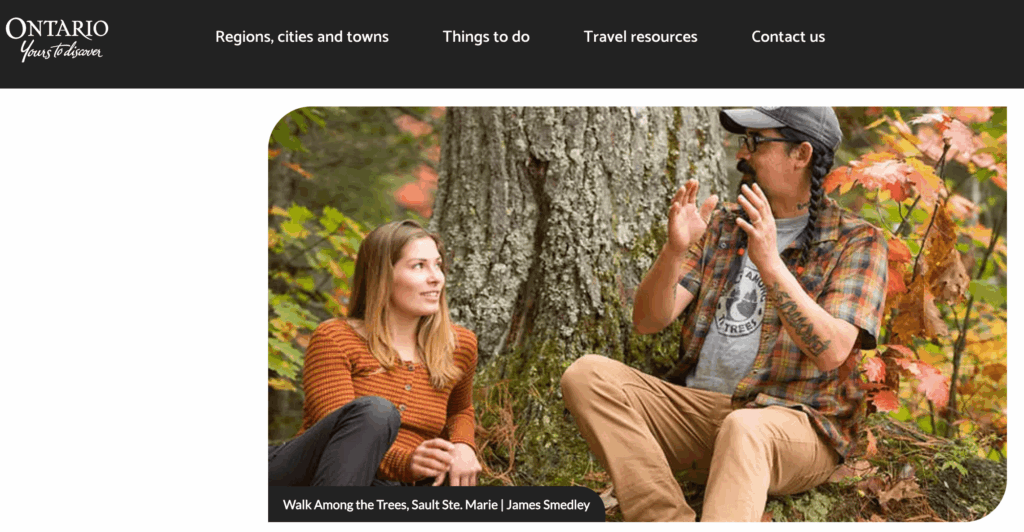

オンタリオ州の伝統儀礼体験プログラム(カナダ)

カナダ・オンタリオ州では、先住民コミュニティが何世代にもわたり口承してきた「タートルアイランド(Turtle Island)」の創世神話を軸に、深い文化体験プログラムを提供しています。[4]

まず語り部が、亀が世界を支える物語を英語と先住民言語で語り、参加者はその一部を朗読しながら、土地の成り立ちや自然への敬意を学びます。

ビーズワークやバスケット編みといった伝統工芸のワークショップでは、自然素材の選び方や加工技術を体験できます。さらに、森や湖を巡るガイド付き散策では、先住民が大切にしてきた自然観や、持続可能な資源利用の思想を体感。

こうした一連の体験を通じて、訪問者は単なる観光客ではなく、文化継承の担い手としての意識を育むことができます。

まとめ

ナラティブ・ツーリズムは、地域の物語を核とした新しい観光の形として、世界中で注目を集めています。従来の「見る・撮る・移動する」観光から、「感じる・学ぶ・つながる」体験型観光への転換により、訪問者の満足度向上と地域経済の活性化を同時に実現することができます。

地域住民が語り部となることで、観光による収益が地域内で循環し、文化の継承と経済的な自立を両立させることが可能です。また、物語を通じた感情的なつながりは、リピーターや関係人口の増加を促し、持続可能な観光地づくりに大きく貢献するでしょう。

沖縄の琉球文化プログラムやカナダの先住民体験など、国内外の事例は、地域固有のストーリーが強力な観光資源になり得ることを示しています。

地域と訪問者が共に価値を創造するこの新しい観光の形が、観光ビジネスに新たな革新をもたらすはずです。

参考文献

[1] 日本遺産ポータルサイト|琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝統的な「琉球料理」と「泡盛」、そして「芸能」

[2] ACTANT| ナラティブ ストラテジーでつくるサステナブルな旅行体験

[3] OMATSURI JAPAN|“文化×観光”のストーリーテリングにより、地域のファンを創出する新たなプラットフォーム事業「ブンカジャパン」開始

[4]オンタリオ州観光局|Learn about Indigenous culture in Ontario through storytelling