観光施設における心のバリアフリー認定制度とは?取得するメリットと取り組み事例を紹介

「観光施設における心のバリアフリー認定制度」は、高齢者や障害者を含むすべての人が安心して旅行を楽しめる環境づくりを支援する観光庁の制度です。

この認定を取得すると、今後、政府からの支援や優遇措置を受けられる可能性があるほか、ブランド価値の向上やリピーターの増加にもつながります。

内閣府や厚生労働省によると、現在日本の人口の3割以上が高齢者や障害者であるというデータが出ています。高齢者や障害者向けの観光サービスは、新たな市場開拓の絶好のチャンスといえるでしょう。[1][2]

本記事では、心のバリアフリー認定制度の概要や取得するメリット、そして先進的な取り組み事例を詳しく紹介します。

観光施設における心のバリアフリー認定制度とは

「観光施設における心のバリアフリー認定制度」は、高齢者や障害者を含む全ての人が安心して快適に旅行を楽しめる社会の実現を目指し、観光庁が創設した制度です。[3][4]

この制度は、バリアフリー法の改正や東京2020パラリンピックを契機に高まった共生社会の理念に基づき、物理的なバリアフリーに加え「心のバリアフリー」つまり多様な人々が相互に理解し支え合うことの重要性を具現化するものです。[5]

「観光施設における心のバリアフリー認定制度」は、観光施設のバリアフリー化を促進します。

また、観光施設の取り組みについての情報公開を奨励することで、すべての人が旅行を断念せずに社会に参加できる環境づくりをサポートします。

制度設立の目的、背景

「観光施設における心のバリアフリー認定制度」は、高齢者や障害者の移動の円滑化を促進する法律(バリアフリー法)の改正を背景に、観光庁が観光施設でのバリアフリー情報提供をさらに推進するために設立されました。

その根底にあるのは、年齢や障害の有無に関係なく、誰もが分け隔てなく安心して旅行を楽しめるユニバーサルツーリズムの理念です。[6]

東京2020パラリンピック競技大会は、障害の有無に関係なく、全ての人が人権や尊厳を大切にし、支え合う共生社会の実現に向けた機会とされました。

この大会を契機として、物理的なバリアフリーだけでなく「心のバリアフリー」、つまり多様な人々が相互に理解を深め、コミュニケーションを取り、支え合うことの重要性が再認識されました。

我が国における高齢者や障害者の割合が増加しており、これらの人々が旅行を諦めることなく積極的に社会参加できる環境を整備することは、成熟社会における観光施設の重要な責務です。

観光施設がバリアフリー化を推進し、その情報を適切に発信することは、潜在的な観光ニーズに応え、新たな市場を開拓するとともに、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも不可欠です。

「観光施設における心のバリアフリー認定制度」は、社会的な要請と観光産業の持続的な発展という双方の視点から、必要性が高まってきました。

対象となる施設

「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の認定対象となるのは、観光庁長官が定める要綱に基づいた下記の4つの施設です。

| 宿泊施設 | 1.旅館業法に基づく営業許可を得ている施設(風俗営業を除く) 2.国家戦略特別区域法に基づく認定を受けた施設 3.住宅宿泊事業法に基づく届出をしている施設 |

|---|---|

| 飲食店 | 食品衛生法に基づく営業許可を得ている施設 |

| 観光案内所 | 日本政府観光局から外国人観光案内所の認定を受けている施設 |

| 博物館 | 博物館法に基づく博物館や同法に基づく施設 |

これらの施設は、観光客を受け入れる上で重要な役割を担っており、それぞれの特性に応じた心のバリアフリーへの取り組みが期待されています。

認定の基準

観光施設が「心のバリアフリー認定」を受けるためには、以下の3つの基準を全て満たす必要があります。

バリアフリー性能の補完措置

高齢者や障害者が施設を安全かつ円滑に利用できるように、下記のような具体的な措置を3つ以上行うことです。

- 聴覚障害のある方への情報提供用の筆談具やコミュニケーションボードの用意

- 移動可能なスロープ板による段差の解消

- 大浴場や浴室への転倒防止措置

- 車椅子使用者向けの座席やテーブルの用意

- 視覚障害のある方向けの点字表示や音声案内

- アレルギーを持つ方向けの食事メニューの提供

従業員の教育訓練

施設の従業員に対し、高齢者や障害者へのコミュニケーションやサポート方法に関する研修を年に1回以上行う必要があります。研修方法としては、下記のようなものが挙げられます。

- 観光庁のマニュアルを活用した社内勉強会

- 観光庁の研修動画の視聴

- バリアフリーに関する資格を持つ従業員の雇用

- 外部講師を招いたセミナーやワークショップの実施

バリアフリー情報の発信

自社のウェブサイト以外のウェブサイトで、施設のバリアフリー情報を積極的に発信することも必要です。具体的には、下記のようなものが挙げられます。

- 自治体のバリアフリーマップへの記載

- 地域の観光ポータルサイトへの情報掲載

- 全国バリアフリー旅行情報センターなどのバリアフリー情報サイトへの登録

- SNSを活用した情報発信

認定の評価方法

認定を希望する施設は、観光庁のウェブサイトから申請マニュアルをダウンロードし、所定の申請書と必要な書類を、施設の所在地を管轄する地方運輸局に提出。

提出された書類に基づき審査が行われ、全ての基準を満たしていると認められた場合に、観光庁長官による認定が行われます。

認定された施設は、観光庁のウェブサイトで公表され、認定マークを使用することができます。

「観光施設における心のバリアフリー認定」を取得するメリット

「観光施設における心のバリアフリー認定制度」は、高齢者や障害者を含むすべての人が安全で快適に旅行を楽しめる環境を整備するために創設されました。

この認定を取得することは、観光施設にとって経営基盤の強化やブランドイメージの向上、新たな顧客層の開拓に繋がり、持続的な成長を支える重要な一歩となります。

政府・自治体からの支援や優遇措置が受けられる可能性がある

「心のバリアフリー認定制度」を取得すると、国の補助金事業で採択が優先されることがあります。

例えば、館内のバリアフリー化工事や高齢者、障害者のための設備導入に関する補助金が挙げられます。[7][8][9]

これらの補助金は、施設運営の経済的な負担を軽減し、質の高い設備やサービスを提供するための重要な支援となるでしょう。国だけでなく、都道府県や市区町村レベルでも、バリアフリー化に取り組む施設に対して独自の補助金制度を設けている場合があります。[10]

これらの情報を活用することで、認定取得と合わせて更なる経済的なメリットを享受できる可能性が出てきます。

「心のバリアフリー認定」は、単なる認定に留まらず、施設が持続的に成長するための具体的な支援策へのアクセスを可能にする強力なツールとなり得ます。

ブランド価値を高められる

認定を受けた施設は、観光庁が定める認定マークを使用でき、自社のウェブサイトやパンフレット、館内表示で積極的にアピールが可能です。

この認定マークは、すべての人が安心して利用できる施設であるという明確なメッセージを社会に発信し、企業の信頼性や社会的な評価を高めることに繋がります。

例えば、ウェブサイトに認定マークを表示することで、バリアフリー対応の施設を探している顧客層に対して、安心して宿泊や食事の選択肢の一つとして検討してもらえる可能性が高まります。

さらに、観光庁のウェブサイトで認定施設として施設名が公表されるため、より多くの潜在顧客の目に触れる機会が増え、認知度向上に貢献できるでしょう。

「心のバリアフリー認定」は、目に見える形で施設の取り組みをアピールし、他施設との差別化を図り、ブランドイメージを向上させるための有効な手段となりえます。

リピーターの増加に繋げられる

高齢者や障害者、またその同伴者にとって、安心して快適に利用できる施設は、旅行の満足度を大きく左右する重要な要素です。「心のバリアフリー」への取り組みは、顧客満足度を高め、長期的な関係性を構築することに繋がり、リピーターの増加に繋がります。

例えば、車椅子を利用する方がスムーズに移動できる館内動線や視覚障害のある方への音声案内、聴覚障害のある方への筆談対応など、細やかな配慮は顧客の安心感と満足度を高めます。

一度快適な滞在を経験した顧客は、再び同じ施設を利用したいと考える可能性が高く、口コミ等を通じてその評判が広がることも期待できるでしょう。

誰もが快適に過ごせる環境を提供することは、特定の層だけでなく、幅広い顧客層からの支持を得ることに繋がり、安定した経営基盤の確立に不可欠です。「心のバリアフリー認定」の取得は、そのための具体的な指針となり、顧客との信頼関係を深めるための重要なステップの1つです。

新規市場を開拓できる

日本の人口において、高齢者や障害者の割合が3割以上を占めており、これらの層は旅行時には家族や友人など、複数人で行動することが多い傾向にあります。つまり、「心のバリアフリー」に対応することは、潜在的に大きな市場を開拓するチャンスに繋がります。

認定を取得し、バリアフリー情報を積極的に発信することで、これまで利用を諦めていた層や、バリアフリー対応の施設を探していた層に効果的にアプローチすることが可能になるでしょう。

例えば、バリアフリー対応の客室数や設備や介助が必要な場合のサポート体制などを具体的に情報公開することで、これらのニーズを持つ顧客層に安心して施設を選んでもらうことができます。

ユニバーサルツーリズムの市場は今後ますます拡大すると予測されており、早期に「心のバリアフリー」に取り組み、認定を取得することは、将来の成長を見据えた上で非常に重要な戦略となるでしょうう。

従業員のスキルを高められる

「心のバリアフリー認定」の認定基準の一つとして、施設の従業員に対し、高齢者や障害者等へのコミュニケーションのサポートの仕方に関する研修を年1回以上実施することが義務付けられています。

この研修を通じて、従業員は多様なニーズを持つ顧客に対する理解を深め、適切な接遇スキルを習得することが可能です。

例えば、視覚障害のある方への声かけの方法や車椅子の方への介助のポイント、聴覚障害のある方とのコミュニケーションツール活用など、具体的な知識と技術を身につけることで、従業員は自信を持って多様な顧客に対応できるようになります。

また、研修は「心のバリアフリー」の理念を浸透させ、従業員全体の意識向上にも繋がります。結果として、施設全体のサービスレベルが向上し、顧客満足度の向上に大きく貢献できるでしょう。

「心のバリアフリー認定」は、単に施設環境を整備するだけでなく、人材育成という側面からも施設の価値を高める効果が期待できます。

観光施設における心のバリアフリー認定を取得した施設の取り組み事例

「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の認定を受けた施設では、ハード面だけでなく、ソフト面においても様々な工夫や取り組みが見られます。ここでは、宿泊施設や飲食店、観光案内所の「心のバリアフリー認定」を取得した施設の具体的な事例を紹介します。

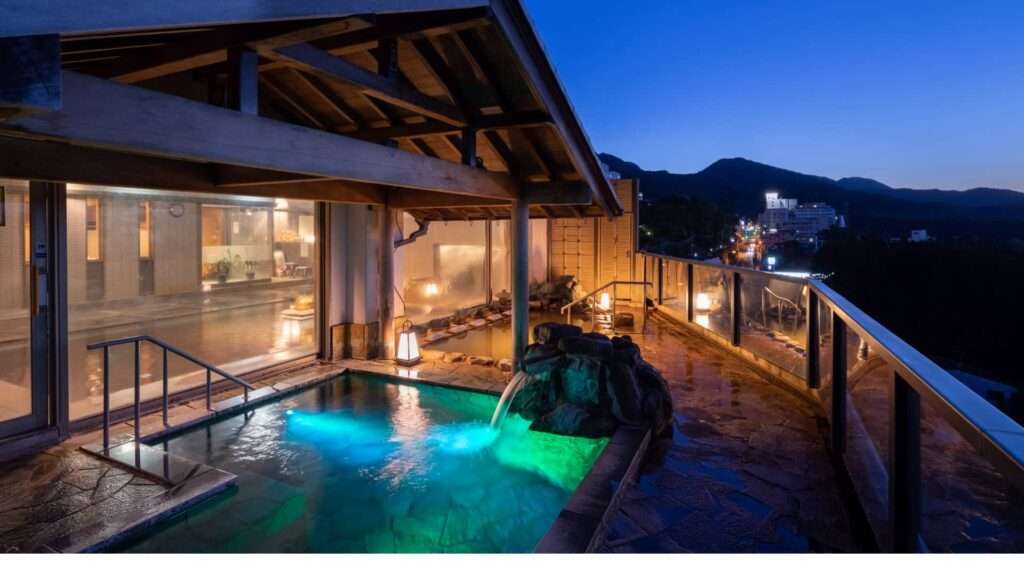

宿泊施設|伊香保温泉ホテル松本楼

群馬県伊香保温泉に位置するホテル松本楼は、1991年の改装を機に「心のバリアフリー」への取り組みを開始しました。[11][12]

ハード面では、車椅子で洗い場まで入れるバリアフリー貸切風呂や温泉付きバリアフリールームなどを整備。入浴介助が必要な顧客への手配も行っています。

ソフト面では、聴覚障害のある顧客には説明事項を記載したカードを使用。弱視の客には確認事項を読み上げ、サイン時には手を添えるなどのサポートを実施しています。

食事面では、きざみ食やとろみ食、ヴィーガン向けのメニューなど多様なニーズに対応。目の不自由な客には料理の配置をクロックポジションで説明しています。

※クロックポジションとは、時計の文字盤を使って位置を伝える方法です。「12時の方向」「3時の位置」など時計の短針位置で場所を説明します。

視覚障がい者とのコミュニケーションに特に有効で、「お皿の12時の位置にサラダがあります。」といった具体的な説明により、視覚に頼らず正確な位置情報を共有できます。

またホテル松本楼では、スタッフの育成と研修に特に力を入れています。従業員への研修も充実しており、多様な顧客への対応力向上に努めています。

飲食店|パン ダニエル

山梨県河口湖畔にあるベーカリー、パン ダニエルは「心のバリアフリー認定制度」に基づき、誰もが快適に過ごせる環境を提供しています。[13]

店舗では、車椅子を利用する客にも見やすい高さのテーブルを設置し、店内は広々としており移動が容易です。聴覚障害のある客のために、全てのスタッフが筆談用具を携帯しています。

高齢者や噛む力が弱い客には、パンを食べやすいサイズにカットするサービスを提供。また、車椅子を使用している方に対しては、スタッフがしゃがんで確認を行うなど、丁寧なコミュニケーションを心がけています。

店側は、健常者と障害者の区別なく、全ての客が満足できるようなサービスを目指しており、それが「心のバリアフリー」であると考えています。

観光案内所|東京観光情報センター、および東京都庁内の全国観光PRコーナー

東京観光情報センターでは、多様な来訪者に対応するための取り組みを行っています。[14]バスタ新宿のセンターには、車椅子利用者やベビーカー利用者がスムーズに移動できるよう、周辺のバリアフリー情報を集めた資料やタブレットを備えた専用カウンターを設置。車椅子とベビーカーの無料貸し出しも行っています。

また、オンライン観光案内サービスではチャット機能も用意。聴覚に障害のある方も安心して利用できます。一方、東京都庁内の全国観光PRコーナーでは、文字を読むためのルーペや杖を立てかけるための杖置きを設置し、高齢者や視覚・足の不自由な方への配慮を行っています。

まとめ

観光施設における心のバリアフリー認定制度は、高齢者や障害者を含むすべての人が安心して旅行を楽しめる環境づくりを支援する重要な取り組みです。

この認定を取得すると、政府や地域自治体からの支援や優遇措置を受けられる可能性があるほか、ブランド価値の向上やリピーターの増加にもつながります。特に日本の人口の3割以上を占める高齢者や障害者という新たな市場を開拓する絶好の機会となるでしょう。また、従業員のスキル向上にも寄与し、施設全体のサービス品質を高める効果も期待できます。

誰もが快適に過ごせる環境づくりは、社会的責任を果たすとともに、ビジネスの持続的な成長に直結する投資といえます。伊香保温泉ホテル松本楼やパン ダニエルのような先進事例を参考に、心のバリアフリー認定の取得を検討してはいかがでしょうか。

参考文献

[3]国土交通省観光庁 | 観光施設における心のバリアフリー認定制度 | 観光政策・制度

[4]国土交通省観光庁|観光施設における心のバリアフリー認定制度|認定制度概要

[7]国土交通省観光庁|高付加価値化に向けた経営の取組って何だろう?

[8]国土交通省観光庁|高付加価値経営旅館等(宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン)