観光産業への気候変動の影響と、持続可能な対策

「昨年より桜の開花が2週間も遅れ、予約のピークとずれてしまった…」 という旅行者の声。

「猛暑で冷房費が前年比30%増…」 「台風による直前キャンセルが3年前の2倍に…」こうした声が全国各地のホテルや旅館から聞こえてきます。

気象の変化は、観光業界の経営に静かに、しかし確実に影響を及ぼしています。

四季折々の自然は大切な観光資源の一つです。満開の桜、避暑地での涼風、色づいた紅葉、雪景色—これらの体験は日本の観光の強みですが、同時に気候変動の影響を直接受ける要素でもあります。

近年、世界各地の観光地で気候変動による様々な影響が報告されており、その事例は増加傾向にあります。この記事では、気候変動が観光業界にどのような影響をもたらしているのか、実際の事例とともに考えていきます。

観光産業にも影響を与える気候変動とは?

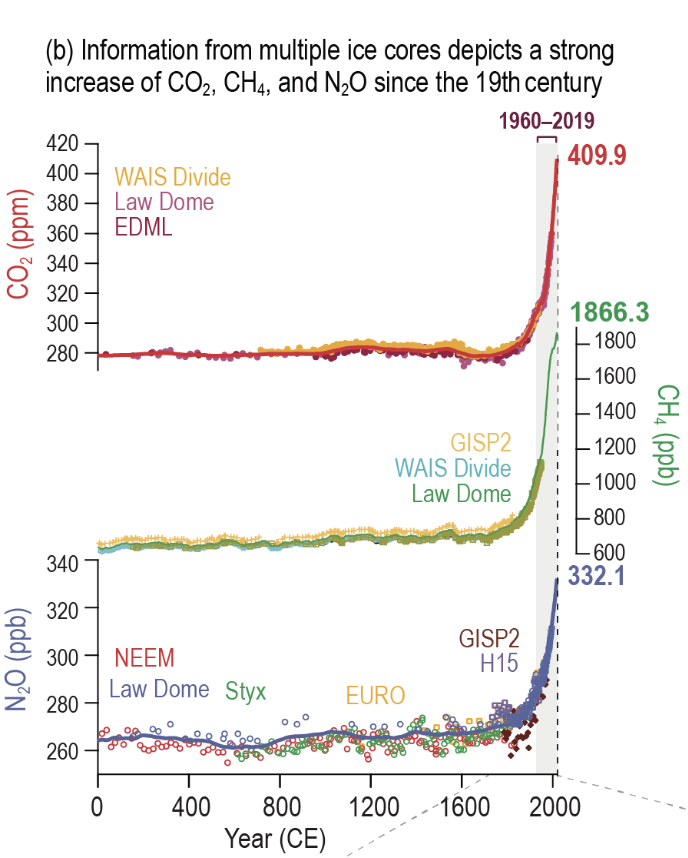

気候変動という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。産業革命以降、人間の経済活動によって大気中の二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの濃度が急増しました。これにより地球の熱収支バランスが崩れ、気候システム全体に変化をもたらしています。

気候変動に関する科学的な知識を提供するIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告によれば、人間活動による影響が気候システムを温暖化させていることは「疑う余地がない」とされています。

1960年頃からCO2(二酸化炭素)、CH4(メタン)、N2O(亜酸化窒素)が急増していることがわかります。これらの温室効果ガスが気候変動の原因になっています。

気候変動の一部である地球温暖化は、地球の平均気温を上昇させる現象を引き起こします。それだけでなく、以下のような気象の極端化が世界各地で観測されており、今後も増加することが予想されています。

- 極端な高温日の増加

- 桜などの開花サイクルの乱れ

- 集中豪雨の頻発

- 台風の強大化

- 降雪量の減少など

日本においても、「線状降水帯」という言葉が一般化したように、従来の想定を超える気象現象が増加傾向にあります。

さらに、気候変動は生態系にも大きな影響を与えています。動植物の生息域の変化、開花時期や紅葉時期の変動、海洋酸性化による沿岸生態系への影響など、自然環境全体に変化をもたらしています。これらの変化は、自然資源を観光の核とする観光業界にとって、直接的な影響をもたらす要素となります。

観光地としての魅力低下のリスク

季節の観光資源の変化(桜、紅葉、雪など)

気候変動により、日本の観光の核となる季節体験に変化が生じています。

- 桜の開花時期の変動: 例年より開花が遅く、桜まつりが延期されてしまった

- 紅葉の色づき不良: 気温が下がらず、鮮やかな紅葉が見られない

- 雪不足: スキー場の営業期間の短縮や雪質の低下。雪見温泉などの冬季観光地の魅力が低下

- 想定外の豪雨、豪雪:災害級の豪雨や豪雪により、季節体験の質が低下し、安全面での懸念も増加

例えば、フランス南部アルプス地方のイゼール県にあるアルプ・デュ・グラン・セール・スキー場は、雪不足のシーズンが続いたことにより、2024年に閉鎖が決まりました。当初は夏も冬もスポーツが楽しめる通年型施設への転換も計画されていましたが、降雪量の継続的な減少により、経済的な持続可能性が見出されず閉鎖に至ったのです。

この他にも、標高の低いスキー場を中心に、雪不足により運営が行き詰まり閉鎖に追い込まれており、今後はますます多くのスキー場が影響を受ける可能性があります。

このような気候変動による影響は、スキー場だけでなく周辺の宿泊施設や観光関連ビジネス全体に波及し、観光客の減少による収入減少、雇用機会の喪失、不動産価値の下落などの連鎖的影響が生じています。

また、日本の花見の経済効果は1兆3878億円(2025年)と見込まれていますが、気候変動により、桜の開花サイクルが乱れ開花予想が難しくなっています。

さらに、2050年頃には九州など一部地域で桜が満開にならない年が生じる可能性も指摘されています。かつて当たり前のように楽しまれてきた日本の四季折々の風物詩が、気候変動によって確実に変化しているのです。

自然環境の変化と観光資源の喪失

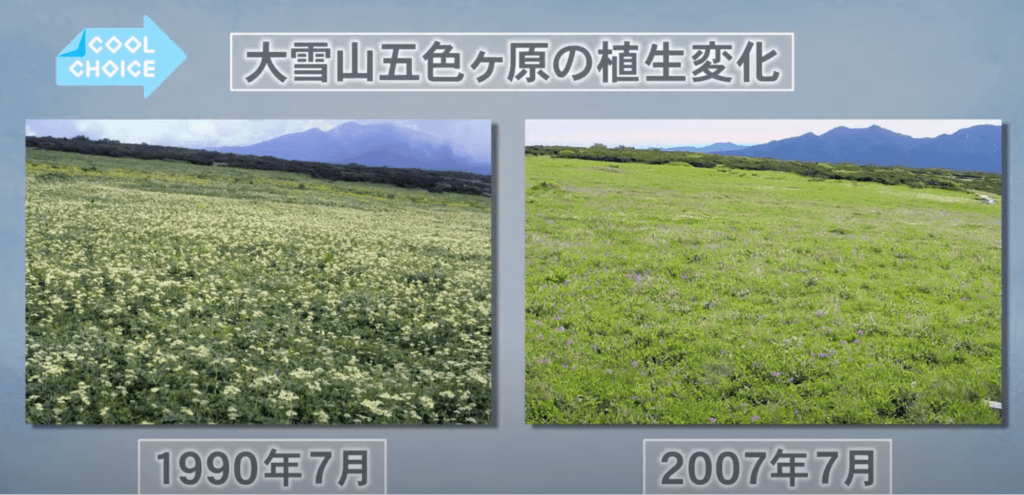

気候変動は生物多様性にも大きな影響を与えることがわかっています。特に、高山植物は気候変動の影響を受けやすいと言われています。例えば、北海道の大雪山系では気温上昇により雪解けの時期が早まり、これまでとは違う植物の生育環境が作られています。

1990年と2007年に同じ場所を撮影した写真。一面のお花畑だったところが花がまばらになっていることがわかります。

また、気温上昇は海水温の上昇にも繋がり、サンゴにも影響を与えています。サンゴ礁は沖縄やオーストラリアのグレート・バリア・リーフなどの観光地では重要な観光資源になっています。

しかし、海水温の上昇などの理由によりサンゴが白化。2℃の気温上昇により温かい海に住むサンゴの99%が死滅すると言われています。

気候変動が宿泊施設の経営に与える影響

気候変動やそれによる甚大化した台風などは個々の宿泊施設にも直接的な影響を与えています。

猛暑による光熱費、食材の高騰

毎年のように過去最高気温の夏がやってきています。宿泊施設では冷房の稼働時間が長期化し、消費電力も増加傾向にあります。また、もともと夏が涼しい北信越地方や北海道では、新たに冷房設備を導入する必要性もでてきています。

野菜の高騰や米不足など、気候変動は農作物にも影響を与えています。多くの宿泊施設では、季節の食材を活かした料理を売りにしていますが、気候変動による収穫時期の変化、品質低下、収穫量の不安定化は、メニュー管理や原価管理に影響を与えています。

豪雨・台風などによる施設への影響

豪雨や台風などの極端気象による施設被害も深刻な問題です。特に河川沿いや海岸線に位置する施設では、浸水被害のリスクが年々高まっています。

2018年の西日本豪雨をはじめとする異常気象により、多くの宿泊施設が営業停止や閉鎖に追い込まれました。例え被害が少なかったり、早く復旧できたとしても、風評被害による観光客離れも大きな課題となっています。

極端な気象による予約キャンセルの発生

台風や豪雪などの極端な気象現象は、突発的な予約キャンセルの原因となります。交通機関の乱れによる来訪困難や、観光地としての魅力の一時的喪失など、気象によるキャンセルは事前の対策が難しく、収益計画に大きな影響を与えます。

例えば、福島県只見町では、今年2月の雪まつりで大雪の影響により旅行客のキャンセルが相次ぎました。本来なら雪を楽しむイベントでさえも、「想定外」の雪量によって影響を受けているのです。

まとめ

気候変動は観光産業に様々な形で影響を及ぼしています。季節観光資源の変化や観光資源の損失を引き起こし、光熱費や食材コストの上昇、予約キャンセルリスクの高まりなど、経営面での影響も無視できないものとなっています。

残念ながら、気候変動は今後も続く現実です。既に世界的に気候変動の影響が顕在化する中、観光業界においても、これらの変化をしっかりと認識し、事業への影響を把握することが重要です。

参考文献

https://www.cnn.co.jp/travel/35224813.html

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250324&ng=DGKKZO87535340T20C25A3TLF000