観光産業にインクルージョンを──ツアー会社が挑む“誰も取り残さない”観光の形

観光はただの娯楽ではありません。旅先の文化や人々と出会う中で、私たちは世界の多様性や社会課題に触れられます。近年、観光産業の中で注目されているのが、「マイノリティのインクルージョン(包摂)」という視点です。

ジェンダー、貧困、移民、紛争といった背景を持つ人々が、ツアーガイドや体験プログラムの担い手となる事例が各国で生まれています。

本記事では、5つの国際的な取り組みを通じて、“誰も取り残さない観光”の形を探ります。

マイノリティインクルージョンの必要性

観光産業は世界中の人々と地域をつなぐ力を持つ一方で、恩恵が偏りやすいという課題も抱えています。社会的・経済的に不利な立場にある人々、例えば、貧困層、移民、女性、紛争の被害者などは、観光の利益から取り残されがちです。

こうした人々が観光の担い手となることで、収入やスキルを得るだけでなく、自らの物語や文化を発信する機会が生まれます。観光のインクルージョンは、単なる雇用創出ではなく、共感や相互理解を育む「社会的な橋渡し」としての役割を果たすのです。

世界各地では、観光が社会的弱者やマイノリティの可能性を引き出す手段として活用されるようになってきました。ここからは、5つの実践例を紹介します。

事例1:女性のエンパワメントを観光で──インド・ジャイプールの三輪タクシーツアー

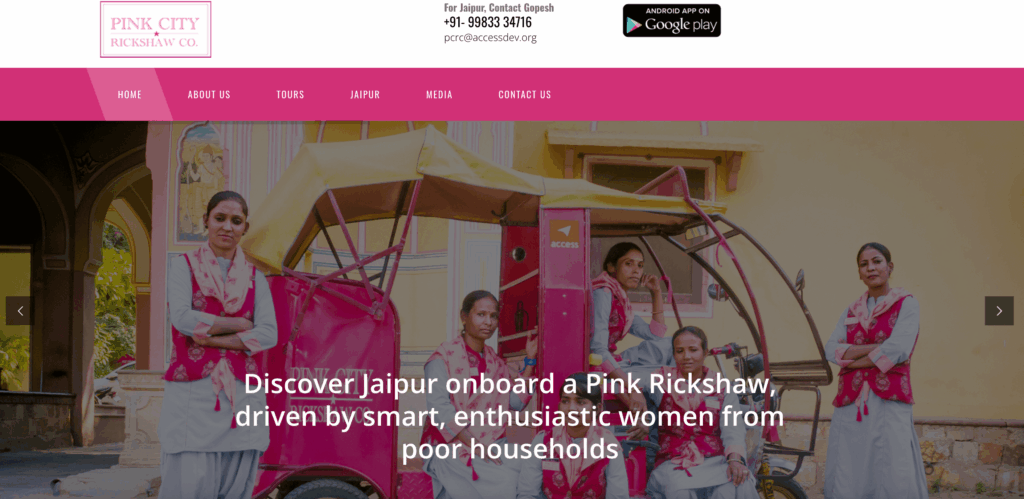

女性の就業機会が限られている国や地域では、観光業が新たな選択肢となることがあります。ここで紹介するのは、その可能性を三輪タクシーという身近な移動手段を通じて実現した、インド・ジャイプールの取り組みです。[1]

観光客は、鮮やかなピンク色のリクシャーに乗って、ラージャスターン州ジャイプールの歴史的な街並みや市場を巡ります。一見、ユニークな体験ツアーのように思えるこの取り組みですが、背後には強い社会的メッセージが込められています。

リクシャーの運転手は、経済的に困難な状況にある低所得層の女性たちです。彼女たちは、社会企業「Pink City Rickshaw Co」のトレーニングを受け、運転技術だけでなく、接客マナーや簡単な英語、観光ガイドとしてのスキルを身につけています。

インドでは、女性が公共の場で働くこと自体がまだ少なく、とくにリクシャー運転手のような職業は長らく男性中心のものでした。こうした固定観念を打ち破り、女性に新しい職業の道を開くこと。そして観光という場を活用して、経済的自立を支援することがこのプロジェクトの核心です。

ツアーに参加した旅行者は、ジャイプールの名所を巡るだけでなく、運転手である女性たちとの自然な対話を楽しめます。彼女たちが語る生活の様子や過去の苦労、そして仕事に対する誇りは、旅先での心に残る学びとなります。

ある参加者は、「観光というよりも、人生に触れた時間だった」と語っています。この取り組みは、観光の現場に新たな視点をもたらすだけでなく、地元の女性たちにとっては固定的なジェンダーの役割を乗り越える挑戦でもあります。

ピンク・シティ・リクシャーは、単なる移動手段ではなく、女性たちの社会参加を象徴する存在なのです。

事例2:若者の未来を育む料理体験──ベトナムのホスピタリティ教育

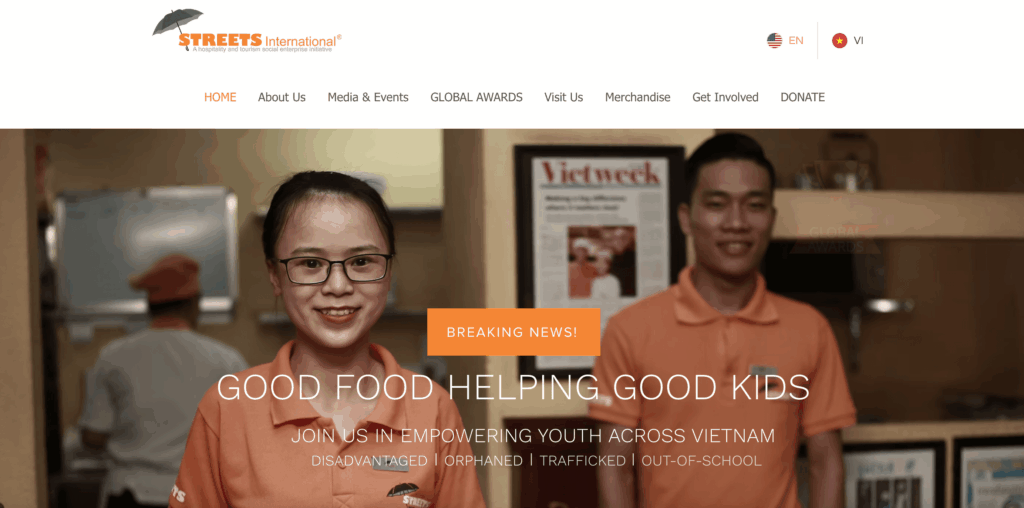

貧困や家庭環境により、未来の選択肢が限られてしまう若者たちにとっても、観光は大きなチャンスとなる可能性を秘めています。ベトナムでは、料理を通じて旅行者と若者をつなぐ革新的なプログラムが展開されています。

古都ホイアンを訪れる観光客にとって、ベトナム料理を学ぶ料理教室は人気のアクティビティのひとつです。その中でも、STREETS Internationalが提供する「Oodles of Noodles(ウードルズ・オブ・ヌードルズ)」は、単なる食文化体験にとどまりません。[2][3]

講師を務めるのは、かつて家庭に居場所がなかった若者たちです。彼らはストリートチルドレンとしての過去や、虐待、貧困といった困難を乗り越え、料理を通じて未来を切り拓いています。

STREETS Internationalでは、14カ月間にわたる無償のホスピタリティと調理のトレーニングプログラムを実施しています。若者たちは料理技術だけでなく、英語や接客、さらには日常生活に必要なライフスキルも身につけます。地域の高級レストランやホテルと提携しており、プログラム修了後には就職の機会も得られます。

この取り組みの一環として運営されているのが、「ウードルズ・オブ・ヌードルズ」です。観光客は、地元の麺料理の歴史を学びながら、若者たちとともに調理をし、一緒に食事を楽しみます。

この「教える・食べる・語る」という一連の体験は、彼らにとって実践的なトレーニングの場であると同時に、社会と直接つながる貴重な機会でもあります。

実際に参加した旅行者からは、「彼らの真剣な姿勢に心を打たれた」「ただの料理体験とはまったく違う」という声が多く寄せられています。

若者たちにとっても、観光客との交流を通じて自己肯定感やコミュニケーション力が育まれ、自信を持って社会に踏み出すきっかけになっています。

観光が若者の教育と自立を支える仕組みとして機能する。この取り組みは、地域社会の未来に投資する新たな観光のあり方を示しているのです。

事例3:移民が先生になる料理教室──イギリス『Migrateful』の挑戦

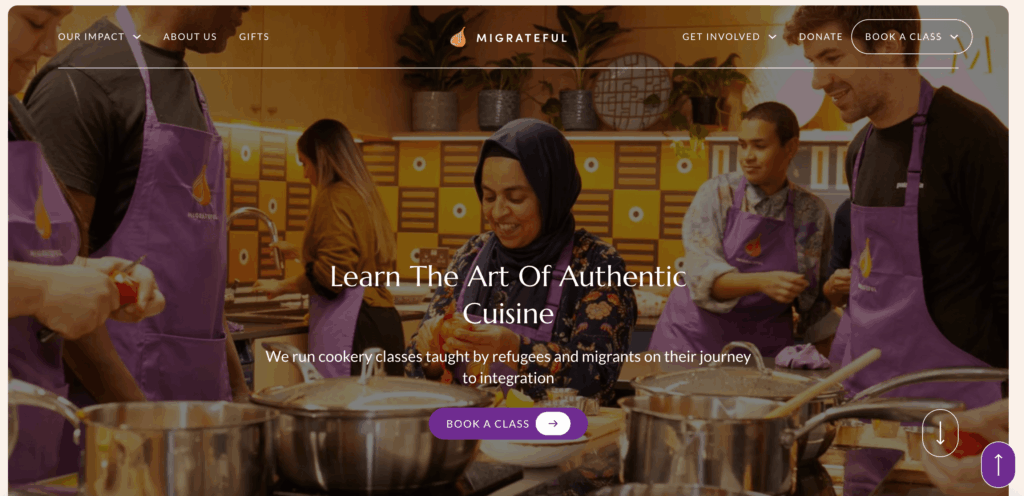

ヨーロッパでは、移民や難民の社会統合が長年の課題となっています。そんな中、イギリスでは、移民自身が「料理の先生」となるユニークな取り組みにより、新たな形の交流と支援が生まれています。

イギリス各地、特にロンドンを中心に開催されているMigrateful(マイグレイトフル)の料理教室では、難民や移民、そして亡命申請中の人々が講師を務めています。[4]

講師の出身国はシリア、イラン、コロンビア、ナイジェリア、スリランカなど多岐にわたり、参加者は彼らと一緒に料理を作りながら、その国の食文化や個人の人生に触れる貴重な時間を過ごします。

イギリスでは、言語の壁や法的制約、さらには社会的な偏見により、移民や難民がスムーズに労働市場へ参加することは容易ではありません。Migratefulは、そうした人々が自らのスキルを活かし、社会とつながるための機会を提供しています。講師となる移民たちは、料理を教えるための専門的なトレーニングを受け、人前で話す自信と実践力を身につけていきます。

教室では単にレシピを学ぶだけではなく、講師が自国の歴史や家族の記憶、故郷の暮らしなどを語る時間も設けられています。料理に込められたストーリーや背景が、参加者の心を動かし、言葉以上の理解をもたらします。共通の体験である「食」を通じて、文化や背景の違いを超えた対話が自然に生まれています。

また、参加費の一部は講師の収入となり、経済的な自立にもつながっています。実際にこの経験を通じて、飲食業界で働き始めたり、自らのケータリングビジネスを立ち上げたりする講師も増えています。

社会の中で“見えにくい存在”とされがちな人々が、料理という創造的な手段を通じて教える側に立ち、尊敬される存在になる。この視点の転換こそが、Migratefulがもたらす最大のインパクトです。観光や体験型プログラムは、単なる楽しみを超えて、人と人との関係を編み直す力を持っている――この取り組みは、まさにその可能性を体現しています。

事例4:紛争から平和への橋渡し──コロンビア『Get Up and Go Colombia』の社会的観光ツアー

内戦や武力衝突の影響を受けた地域でも、観光は「癒し」や「再生」の手段として機能することがあります。コロンビアでは、かつての紛争地を訪れる体験が、平和への理解を深めるきっかけとなり、地域の再生にもつながっています。

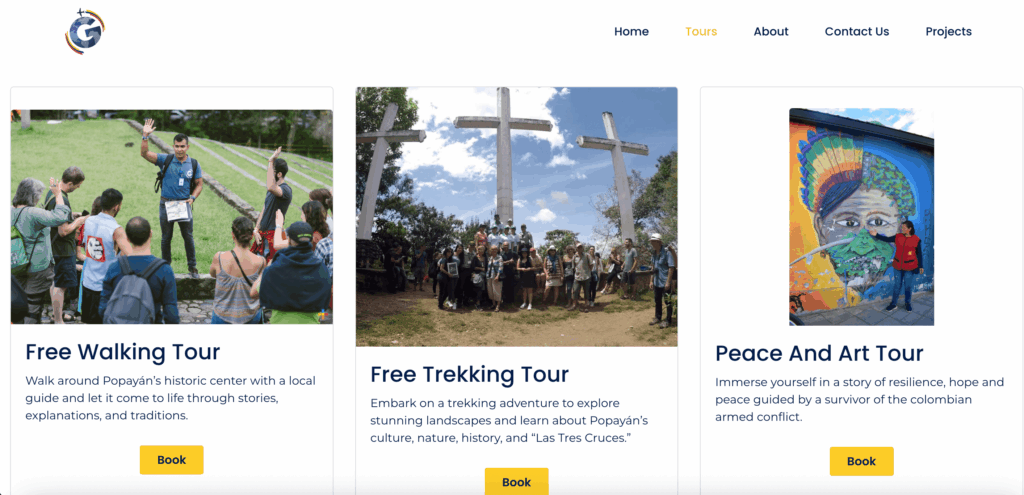

長年にわたり内戦や麻薬戦争の影響を受けてきたこの国では、今もなお平和構築の途上にある地域が多く存在します。そうした場所を「危険な地域」として排除するのではなく、あえて観光の舞台として見直し、現地の人々と旅行者の間に新たな関係を築こうとしているのが、Get Up and Go Colombia(ゲットアップ・アンド・ゴー・コロンビア)です。[5]

この団体では、かつて武力衝突の最前線だった地域において、地元の若者や元戦闘員、住民たちと協力しながら、ツアーを企画・運営しています。

例えば、山間部の農村でのコーヒーづくり体験、平和協定後の町を巡るウォーキングツアー、音楽やダンスを通じた地域文化の紹介など、多彩なプログラムが用意されています。

いずれのツアーにも共通しているのは、「その土地に生きる人々が、自らの物語を語る」という視点です。

ツアーの収益は、教育支援や若者の起業支援、地域開発などに還元される仕組みとなっています。そして、ツアーガイドとして活躍しているのは、暴力の影響を受けた当事者たちです。彼らが自身の言葉で地域の過去と未来を語ることで、観光は「消費するもの」から「共に癒す場」へと変わっていきます。

実際にツアーへ参加した旅行者からは、「歴史の重さに圧倒されたが、人々の希望に心を打たれた」「ただの観光ではなく、人間としてのつながりを感じた」といった感想が多く寄せられています。

Get Up and Go Colombiaは、観光に経済的価値以上の意味があること──すなわち、平和、共感、対話のための媒体になりうることを私たちに示しています。「観光が、戦争によって失われた社会の信頼を取り戻す一歩になる」。この取り組みは、そんな新たな観光の役割を体現しているのです。

事例5:ストリート出身ガイドが語るリアル──ケニア『Nai Nami』がつなぐ街と人生

都市のスラムやストリートで育った若者たちが、自らの過去を「価値ある語り」として活かし、旅行者と向き合う取り組みが始まっています。ケニア・ナイロビで展開されているツアーは、その象徴的な事例です。

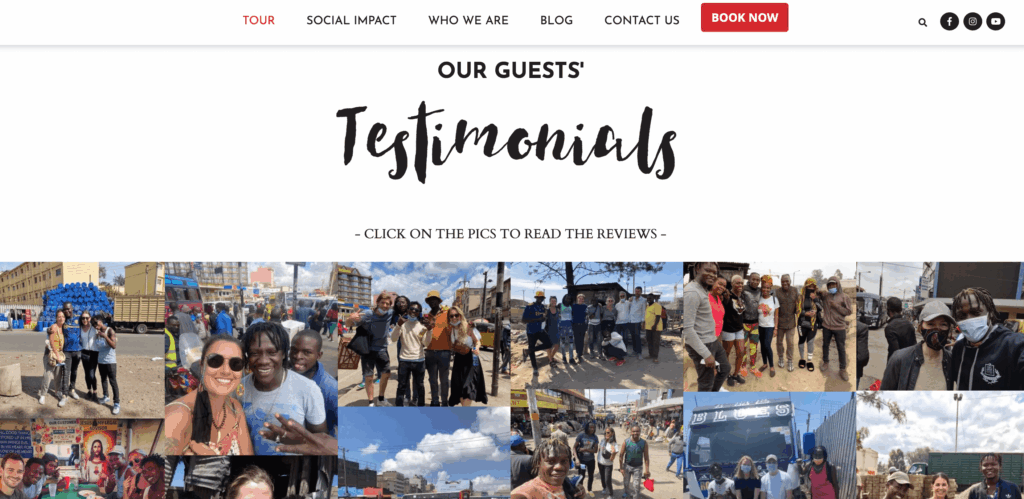

ナイロビの街を3時間かけて歩くこのツアーで、ガイドを務めるのはかつてストリートで生き延びてきた若者たちです。Nai Nami(ナイ・ナミ)は、「自分たちの過去を恥ではなく力に変える」ことを理念に掲げ、新しい形の観光体験を生み出しています。[6]

「Nai Nami」とは、スワヒリ語で「私とナイロビ」という意味です。ガイドたちは、観光地だけを案内するのではなく、自らが育ってきたストリートやマーケット、スラムの周辺地域など、ナイロビの“もうひとつの顔”を紹介します。

そのなかで、自分の生い立ちや、なぜ路上で暮らすことになったのか、そしてどのように今の自分に至ったのかを、率直に語ってくれます。

彼らは観光の専門教育を受けたプロのガイドではありません。しかし、その経験そのものが、Nai Namiの最大の強みでもあります。ストリートの現実を肌で知る彼らだからこそ、ツアーには言葉だけでは語りきれない「生の説得力」があります。

参加した旅行者は、ナイロビへの印象が大きく変わるだけでなく、ガイドとの間に深い人間的なつながりを感じると語っています。

この取り組みは、社会的に疎外されてきた若者たちに「語る場」と「収入の機会」を同時に提供しています。ガイドたちはツアーの収益を直接受け取り、それによって家族を支えたり、自身の未来を描いたりするようになりました。

また、ツアーを通して自らの過去を語ることが、自己肯定感の回復やトラウマの癒しにもつながっているといいます。

Nai Namiは、観光を「街を見る」行為から、「誰の視点で見るか」を問い直す体験へと変えています。ツアーが終わるころには、ナイロビの景色だけでなく、「旅とは何か」「人を知るとはどういうことか」といった問いにも、少し違った答えが見えてくるはずです。

変化を生み出す観光──包摂と共感のデザインへ

ここまで紹介した事例はいずれも観光を通じて、社会的に声を持ちにくかった人々に語る場を提供しています。女性、若者、移民、元戦闘員、ストリート出身の若者たちが、自らの経験を力に変え、旅行者と出会う機会を得ているのです。

これらの取り組みに共通するのは、旅行者と地域の関係を「消費」から「対話」へと転換している点です。観光の経済的効果を活かしながら、社会課題と向き合い、包摂的な視点で再構築された観光の形が見えてきます。

旅行者にとっても、それは単なる異文化体験ではなく、共感と関わりの中で生まれる深い学びとなります。観光とは「世界と関わる」行為であり、その可能性を引き出すには、誰と出会い、どんな物語に触れるかを選ぶ意識が欠かせません。

より良い観光の未来は、一人ひとりの旅の選択から始まるのです。

参考文献