観光地の動物を「資源」から「アクター」へ。多様な生き物の視点を取り入れて見つける、未来のツーリズム。

楽しみながら知識が広がる旅が、その土地の自然や動物たちの暮らしを脅かすこともあります。私たちは「自然保全」と「観光振興」という、時に相反する課題とどう向き合えばよいのでしょうか。

この根源的な問いに迫るべく、立命館アジア太平洋大学(APU)のサステイナビリティ観光学部で教鞭をとる笛吹理絵 准教授にお話を伺いました。

笛吹准教授は、ワイルドライフツーリズムや動物地理学を専門に、「人間と動物の新たな関係性」を探求しています。

観光地の動物を単なる「資源」ではなく、能動的な存在と捉えるその視点から、持続可能な観光の未来を紐解きます。

─── まず、笛吹先生のご専門分野についてお伺いします。

私は、2023年4月にAPUに着任し、ワイルドライフツーリズムという観光形態を主に研究しています。特に動物地理学の視点や、人間動物関係学という分野を超えた領域から、人と動物の関係性に興味があります。

例えば、奈良公園や宮島のシカのように、観光地に暮らす動物たちが「観光資源」として扱われることがあります。ですが、私自身はその「観光資源」という捉え方や言葉の使い方に、少し違和感を覚えています。

そのため、研究においては、観光に利用されている動物の福祉はもちろんのこと、動物の権利、つまり動物を一つの「アクター」として捉える視点を取り入れています。

自然観光や文化観光の現場における、人と動物のより良い共生のあり方を探求すること。これが、私の研究における大きなテーマです。

─── 元々は、霊長類学がご専門だと伺いました。そこから「観光」へ、どのような経緯で研究テーマを移行されたのでしょうか?

観光のテーマに関心を持ったのは、修士課程で中国の「サル観光」を研究したことが、最初のきっかけでした。

当初はサルの生態そのものを追っていたのですが、その研究を通して、次第に観光地での「人間と動物の関係性」の方に、強い興味を抱くようになりました。

その視点を持つと、広島出身の私にとって身近だった宮島のシカの存在も、これまでとは違って見えてきました。当たり前の光景として捉えていただけで、彼らが観光地でどう生きているのかを、深く考えてこなかったことに気づいたんですね。

また、アメリカ留学中に、日本では象徴的な「猿山」の展示がない動物園を訪れたことも、大きなきっかけになりました。

国や文化が違えば、動物に対する考え方、つまり「動物観」も異なるのだと感じました。そこから「人間と動物の関係性」という現在の研究テーマへと、自然に繋がっていったように思います。

─── 観光地・別府にあり、多様な学生が集うAPUならではの環境は、先生の研究や教育にどう活かされていますか?

授業では、私が論文などでは触れたことのない「生きた事例」を学生が紹介してくれるので、常に新しい発見があります。自分の「当たり前」が、彼らの視点によって覆されることも少なくありません。

例えば、ある授業で「真正性」をテーマに議論していたとき、あるイタリア出身の学生が、ピザを例に挙げてくれました。

観光学には「真正性」という重要な概念があります。これは英語の「オーセンティシティ」つまり、その場所や文化が持つ「本物らしさ」を指す言葉です。

そのイタリア出身の学生が言うには、観光客向けに「伝統的な石窯焼き」として見せているピザが、実は、地元で日常的に食べられているものとは異なるそうです。

ピザは多くの学生にとて、身近な食べ物だからこそ、文化的な「本物」とは何かを改めて考えるきっかけとなる指摘でした。世界中から学生が集まるAPUの環境だからこそ、様々な文化や経験が交差し、授業が自然と対話的に広がっていくのだと思います。

─── 学生の「当事者ならでは」の視点が、議論を深めるのですね。

そうですね。ほかにも、「シベットコーヒー」も印象的でした。これは、ジャコウネコにコーヒー豆を食べさせ、その糞から取り出した未消化の豆から作られるコーヒーを指します。独特の風味が「美味しい」とされ、その生産過程を見学するツアーが観光客の人気を集めているんです。

私はこれまで、シベットコーヒーを主に動物福祉の観点から紹介してきました。しかし、あるインドネシア出身の学生が投げかけた「動物福祉だけでなく、そこで暮らす地域住民の生活という視点も重要ではないでしょうか」という一言に共感する思いを抱きました。

ジャコウネコの福祉はもちろん大切です。一方で、それが現地の人々にとっては生活を支えるための経済活動であるという現実もある。この言葉は、動物と人間の双方の視点に立ち、そのバランスを模索することの重要性を改めて教えてくれました。

現在、その学生は私のゼミに所属し、地域住民の側からシベットコーヒー観光のあり方を研究しています。バリ島出身という背景と人脈を活かし、現地の人々の「生の声」を拾い上げるフィールドワークを計画中です。

─── 自然保護と観光の関係について、何か変化はありますか?

以前は、海外の広大な国立公園で行われるような、野生に近い状態の動物を観察する「ワイルドライフツーリズム」が理想だと考えていました。

しかし、その視点を日本の現状、特に急増するインバウンド(訪日外国人)観光に当てはめてみると、異なる課題が見えてきます。訪日外国人観光客を対象としたプログラムの多くは、一時的な経済効果を目的としており、長期的な自然保護にどう繋がるのかが見えにくいのです。

一度観光地を訪れただけの観光客に、帰国後もその土地の自然を思い、関心を持ち続けてもらうのは、非常に難しいのが現実です。

だからこそ、短期的な収益が見込めるインバウンドだけに偏るのではなく、地域に根差した小規模なツアーで、国内のファンを育てる視点も必要です。その両立こそが、人と自然の持続的な関係に繋がるのではないでしょうか。

例えば、大分県佐伯市であるガイドの方が主催している「ムササビ観察ツアー」に注目しています。これは100年以上手つかずの自然が残る城跡の山で行われ、主に地域の方々を対象にしています。

参加者と自然との繋がりを、深く、そして長期的に育む素晴らしい事例だと感じています。

─── 地域に根差し、歴史的な背景も活かした、非常に興味深いツアーですね。

私が2017年から研究を始めた屋久島でも、観光の新しい形が生まれています。かつてエコツアーの先進地として知られていましたが、近年はガイドの担い手が多様化し、自然との向き合い方も様々になっています。

例えば、女性ガイドなどを中心に、自然との深い一体感を重視する「森林浴」が注目されるなど、ツアーのコンテンツがより豊かになっているのです。

これは、ただ目的地である縄文杉を目指す従来のツアーとは一線を画し、森の中に身を置く体験そのものを価値とするスタイルです。時間をかけて五感を目一杯使い、自然とゆっくりと向き合うこうした「森林浴」というエコツアーが、参加者の自然に対する意識にどのような影響をもたらすのか、大いに期待しています。

この森林浴が自然とのつながりや自然保護の意識にもたらす効果については、私自身も研究を始めたばかりですが、今後の観光を考える上で非常に重要なテーマだと捉えています。

─── 屋久島のような新しい動きは、最近注目される「リジェネラティブ(再生型)ツーリズム」の考え方に近いのでしょうか? 「サステナブル」との違いも教えてください。

そうですね、関係する部分はあると思います。サステナブルツーリズムは「持続可能」と言いつつも、経済成長が依然として大きな柱である点に、批判的な見方もあります。

そうした背景から、新しい考え方としてリジェネラティブツーリズムが注目され始めたのかもしれません。

リジェネラティブとは、旅することで、その地域が以前よりも良い状態になる、つまり「再生」することを目指す考え方です。

ただ、この概念は非常に新しく、私自身もまだその可能性を探求している段階です。

「より良い状態」をどう定義し、どう達成するのか。その具体的なプロセスについては、まだ議論の余地があると思います。

─── 「人間と動物の関係性」という視点から、この「リジェネラティブ」という考え方をどう捉えていますか?

私の研究では「マルチスピーシーズ(複数種)」という概念を取り入れています。これは、人間中心主義から脱却し、人間を地球に存在する「多様な種の一つ」として捉え直す考え方です。

この視点から「リジェネラティブ」を考えると「一体、誰にとって、より良い状態なのか?」という、より本質的な問いが生まれます。もし「より良い状態」を、私たち人間だけの視点で定義するなら、それは人間にとって都合の良い環境の再生に過ぎません。

しかし、マルチスピーシーズの視点では、人間以外の動物や植物も、私たちと同じ主体的な存在(アクター)です。私たちはお互いに影響を与え合い、常に変化し続ける複雑な関係性の中に生きています。

だからこそ、そこには絶対的な「元の状態」や「理想の状態」といった、固定された基準は存在しないのです。

ですから、私の研究が目指すのは「私たち人間だけでなく、他の多様な種にとっても“良い状態”とは何か」を探求することなんです。

特定の基準点への「再生」を目指すのではなく、常に変化する関係性の中で、すべての種が共存できるバランスをいかに見出すか。それが、この分野における大きなテーマだと感じています。

─── 人間以外の種との「対話」は不可能に思えますが、どのように研究を進めているのでしょうか?

おっしゃる通り、研究方法は極めて重要です。マルチスピーシーズ研究では、今や「植物」も対象となりますが、当然ながら、植物にインタビューはできません。

しかし、ここで大切なのは「インタビューができないから研究できない」と諦めるのではなく、それを前提として、新しいアプローチを模索する姿勢だと考えています。

例えば、生態学の調査手法を取り入れたり、動物行動学の知見を応用したりすることですね。猫の行動を観察すれば、その意図がある程度推測できるように、言語に頼らないコミュニケーションの可能性は、確かにあるはずです。

そして最も重要なのは、動物を「人間の基準に当てはめて」理解しようとするのではなく、私たち人間が「他の種の視点に立とう」と試みること。

とはいえ、この分野の方法論そのものがまだ確立されておらず、現在進行形で世界的な議論が続いているのが現状です。

─── 方法論が模索されている中で、「高崎山自然動物園」でのフィールドスタディは、学生にとって貴重な機会となりそうですね。

そうですね。高崎山でのフィールドスタディで重視しているのは、高崎山の経営といった視点だけではありません。そこに暮らすサルを一つの「アクター」として捉え、彼らの視点から物事を考えるトレーニングをすることです。

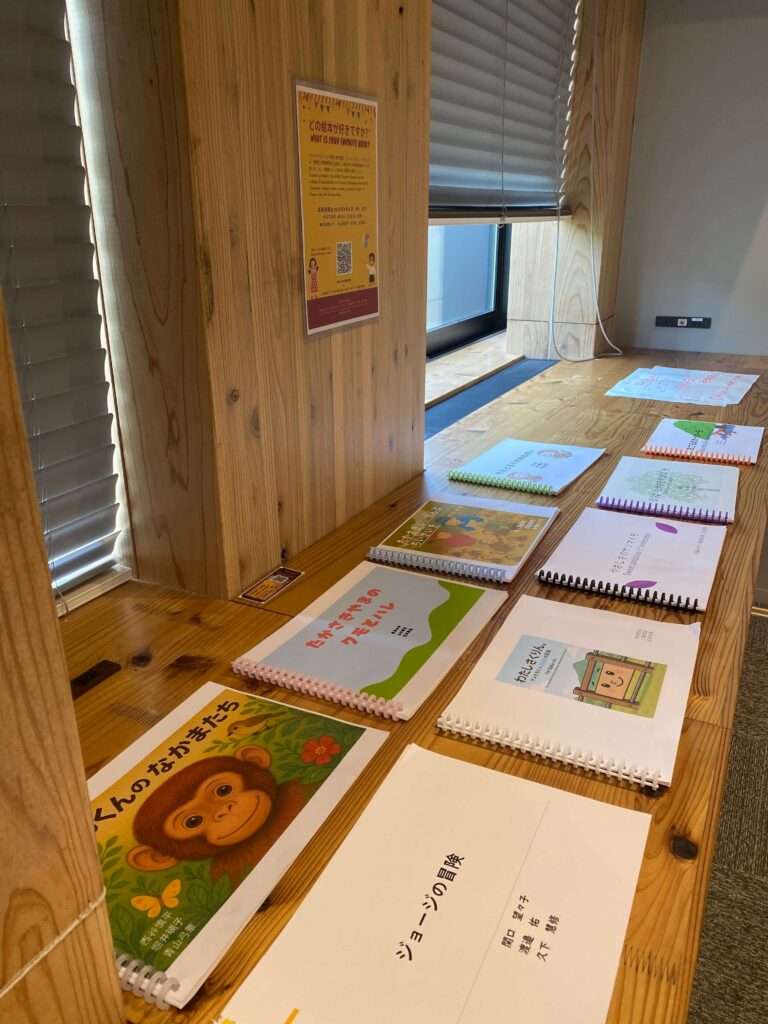

その具体的な実践として、春学期、学生たちに「人間以外の視点」で環境教育の絵本を制作してもらいました。人間中心の考えから一旦離れ、人間以外のアクターの視点から世界を見る。この経験を通して、これまでにない新しい視点に触れてもらうことを目指しています。

こうした新しい視点を持つことは、動物との関わり方を考える上で重要になります。というのも、様々な立場の方がいる中で「動物福祉」という言葉を使い、真正面から議論することは、必ずしも簡単ではないからです。

例えば、動物との関わり方一つをとっても、国や文化によって考え方は異なります。奄美大島の「ホエールウォッチング」ではクジラと一緒に泳ぐことができますが、海外では禁止されていることも多い。そうした違いに、外国人観光客は驚くこともあるでしょう。

多様な価値観や立場が入り混じる場では、全員が納得できる合意形成は簡単ではありません。だからこそ、専門知識や立場に関係なく参加でき、感情や想いを共有しやすい絵本制作のようなアプローチが有効です。

絵本のストーリーづくりを通じて、参加者は自然と自分の考えを表現し、他者の視点にも耳を傾けられるため、対話のきっかけや相互理解の橋渡しとなります。

─── 「対話の重要性」を改めて感じますね。

春から始まったゼミでも、対話を通して、多様なテーマが出てきています。面白かったのは、猫島の観光をポストヒューマン的な視点、つまり猫の視点をどう取り入れて研究するかを考えている学生がいたことです。

ほかにも、ジビエの流通を考える学生や、狼の再導入をシミュレーションする学生、エシカルファッションを研究する学生もいます。観光学の枠に収まらないテーマばかりです。

─── そうした新しい感性を持つ学生たちが、これからの観光産業をどのように変えていくと期待されていますか?

私の授業やゼミを通して、一人でも多くの学生に、観光の課題や見えにくい側面に目を向ける批判的視点を養ってほしいと願っています。

観光は楽しいばかりではなく、動物や人も含め、その恩恵を受けていない存在がいるという見えない背景がある。それは、今あるものを当たり前だと思わない視点でもあります。

将来的に、そうした倫理的な視点も持てる人材になってほしいです。

─── 最後に、そうした若い世代と協働していくパートナーとして、現場の事業者の方々へメッセージをお願いします。

学生たちは、私たちが驚くような新しい考えを持っています。だからこそ事業者の方々には、まず彼らに対してオープンであってほしいのです。

私自身、ゼミでは常に心がけていることがあります。それは、教員と学生という上下関係ではなく、一人の人間として対等に接すること。

そして対話においては、答えを教えるのではなく、相手の考えをとことん引き出すことです。まず「なぜ、そう考えるのか」を深く理解しようと努めています。

若い人材を、会社の、ひいては観光産業を動かす力として本気で育てるのであれば、まず企業側からこうした対話の姿勢を示すことが、何より大切なのではないでしょうか。