旅人さえも「島の未来」に巻き込む力。AMA Holdings が描く、海士町「みんなで、しゃばる」という挑戦。

「リジェネラティブツーリズム(再生型観光)」が新たな潮流となる中、その本質を体現する島が、島根県・隠岐諸島にある。人口約2300人が暮らす海士町(あまちょう)だ。

海士町では、島外から「外貨」を稼ぎ、それを島の未来(環境・文化・人)に再投資する「経済の循環」が、AMA Holdings 株式会社によってデザインされている。

その原動力は「このままでは島が沈む」という強烈な危機感。そして、立場に関わらず誰もが主体者となる「みんなで、しゃばる」という文化だ。

なぜ、この小さな島は「旅人」さえも巻き込み、未来を創る「総力戦」を続けられるのか。観光を「未来へのきっかけ」と定義する AMA Holdings の取り組みから、地域再生のヒントを探る。

石原 紗和子さん

AMA Holdings 株式会社 取締役。神奈川県生まれ。神田外語大学卒業後、(株)エイチ・アイ・エス入社。東京勤務、シンガポール赴任を経て、現地で旅行マーケティング事業に従事。2018年に帰国後は、福井県や島根県隠岐島を拠点に、地域のコミュニティと世界をつなぐ活動に尽力。

隠岐の魅力を世界に届けること、島の自然や文化を守り繋ぐこと、そして観光を通して島民と来島者が交流し、新しい学びが生まれる場を創ることをミッションとしている。

島が沈む危機感が、全員参加の「総力戦」を生んだ。

海士町の取り組みを象徴する、ユニークな言葉がある。「みんなで、しゃばる」だ。「しゃばる」とは、この地域の方言で「強く引っ張る」といった意味を持つ。元々は、伝統行事である綱引きの際などに、文字通り「みんなで綱をしゃばる(引く)」といった形で使われてきた言葉だ。

しかし現在、海士町ではその意味が転じ、「みんなで力を合わせる、つながる」といった、より広いニュアンスで使用され、「誰もが島の課題に主体的に関わる」というポジティブな文化として根付いている。

─── まちづくりや観光の推進において「みんなで、しゃばる」という言葉が重要だと感じるのは、どのような点でしょうか?

石原さん:まず、海士町は非常に小規模なコミュニティです。ですから、何事も「総力戦」でやらなければいけない、という前提があります。

そこでよく使われる表現が、「バッターボックスが回ってくる順番が早い」という言葉です。海士町は離島という制約のある場所だからこそ、解決すべき課題や挑戦すべき「舞台」も数多くあります。

ですが、なにぶん住民の数が限られていますから、そのすべてを実行しようにも、担い手となる人的リソースが足りないのが現状です。

そういった背景があるため、「大人の島留学」制度で来ている若者や、あるいは島外から来た旅行者にでも「興味があるなら、やってみない?」とすぐに声がかかる。

島の未来を作っていくことに、いきなり主体的、かつ中心となって関われる機会が非常に多いと感じます。

石原さん自身が海士町と関わるようになったのも、6年前に「旅人」として友人を訪れたのがきっかけだった。

その時、偶然にも、町に一つしかない歴史50年のホテルをリニューアルする計画が持ち上がっていた。インバウンド(訪日外国人)も視野に入れたいのに、島にはほとんど知見がない、という状況だったと語る。

石原さん:「新しいホテルを、島のためだけでなく、世界中の方にも喜んでもらえる唯一無二のものにしたい。もしよかったら、一緒にやらないか」と、声をかけていただきました。

この「もしよろしければ、バッターボックスどうぞ」という感覚、その「ポップさ」が、非常に面白い。誰でも主役になれる舞台が、海士町には用意されているんです。

─── なぜ、海士町には「旅人」さえも巻き込んでしまうほどの「余白」や「ポップさ」があるのでしょうか?

「島が沈んでしまう」といった、強烈な “危機感” から生まれるのだと思います。人口が約2300人しかいないため、「常に挑戦し続けないと、簡単に人口が減ってしまう」というリアリティが常に存在します。

人がいなければ、町は続いていきません。だからこそ、島の人口を維持するために、たくさん新しいことを生み出し続けないといけない。この危機感こそが、挑戦の門戸を広く開く原動力になっていると感じます。

「稼ぎ」は、未来に再投資する。

海士町は「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、2025年4月に「第3期海士町創生総合戦略」を策定した。

『地域経営人ロプラン ~ みんなでしゃばるまちづくり2.0~』と題された戦略の柱には、島の資源循環を目指す「里山里海循環戦略」 や、滞在・関係人口の積極的な巻き込み 、そして「GX(グリーントランスフォーメーション)」 の推進が掲げられている。

特に「観光・商工戦略」 では、「観光収益および人的資源を文化・自然へ再投資する仕組みの構築」 が目標の一つとされており、AMA Holdingsの取り組みと深く関連している。

─── 「第3期海士町創生総合戦略」 では、リジェネラティブ(再生)な視点が盛り込まれています。これらに関する、AMA Holdingsの取り組みを教えてください。

石原さん:まず、今期は「関係人口経営」を大きな柱として謳っています。これは、海士町を訪れる方を単なる「観光客」として捉えるのではありません。たとえ島に住んでいなくとも、一緒に “まちづくり” に関わってくださる大切な「関係人口」の一員としてお迎えするという方針です。

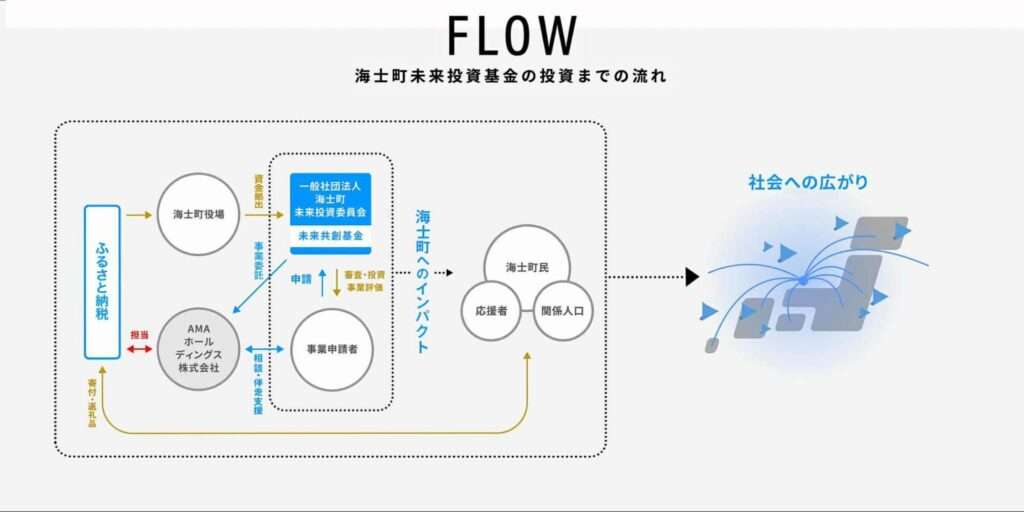

そして、そうした「関係人口」の方々の想いを、島の未来を創る具体的な仕組みに繋げる── その役割を担っているのが「ふるさと納税」制度です。

弊社がふるさと納税の代理店として、皆様からお預かりした寄付の一部を、町の「未来共創基金」という形で積み立てています。

海士町は「未来共創基金」を原資に、2025年度の投資予算として3000万円を確保した。「地域のファンド」として町内で新たに起業したい人や新規事業を公募し、投資を行っている。

この取り組みは今年で5年目を迎え、すでに8つの事業が生まれているそうだ。

石原さん:私たちの役割は、この仕組み全体の運営です。単に寄付を集めるだけではありません。応募者のピッチ(事業計画)のブラッシュアップに伴走し、採択された事業が軌道に乗るよう支援するところまで行います。

生まれる事業も、観光業はもちろん、一次産業や環境保全活動など多岐にわたっており、これらが海士町の再生(リジェネラティブ)に繋がっています。

ふるさと納税や観光で外貨を稼ぎ、それらを島の挑戦へ循環させていく目的があると、石原さんは語る。

海士町では、都市部など島の外を“外国”と見立てている。島外から獲得したお金を、島の中で循環させ、新しいものを生み出していく──。

AMA Holdings は島の「経済・社会・環境の血液」を回す役割を担っており、その血液の “回し方” 自体をデザインし、町と一体となって「未来共創基金」を運営している。

─── 総合戦略の「里山里海循環戦略」について、具体的な取り組みを教えてください。

石原さん:海士町では「里山」と「里海」の繋がりを不可分な「一体のもの」として捉え、取り組んでいます。具体的な取り組みは二つあります。

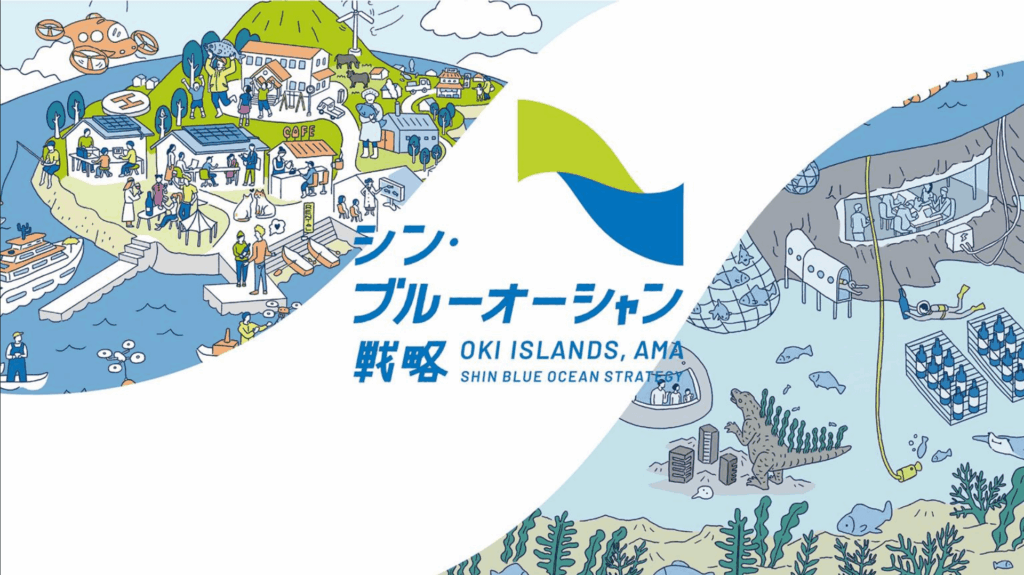

一つは、海の資源を最大限に生かす「シン・ブルーオーシャン戦略」です。「シン・ゴジラ」にちなんで、少しふざけて呼んでいますね。

「シン・ブルーオーシャン戦略」の核は、外部の企業との連携にある。

具体的には、企業版ふるさと納税を受け入れたり、企業の新規事業における「実証実験の場」として島を提供したりといった、取り組みが進められている。

石原さん:たとえば、 “海の恵みを受けて事業を行う” 東京の流通企業様が、「海に貢献したい」という思いから「藻場(もば)の再生」の実証実験を行いました。

海の生態系が崩れ、藻場が減り、獲れる魚種が変わってしまう。こうした課題は、海士町だけの問題ではなく、日本全体の海の課題でもあります。

ですから、まずは海士町で藻場再生のモデルケースを作り、その仕組みを他の地域に展開していく。日本の海の課題解決に向けた「先行事例」を、ここから創り出していこうという取り組みです。

「里山里海循環戦略」のもう一つの取り組みは、里山の資源活用と、地方特有の「空き家・住宅不足の問題」を結びつけたものだ。これは移住者の住宅不足だけでなく、同時に観光の「宿不足」にも繋がる大きな問題でもある。

AMA Holdingsでは、古い空き家を活用するだけでなく、新築の際はできるだけ隠岐の「里山」の木材を使うようにしているそうだ。

石原さん:海士町を含め、日本の地方では、工務店も大工さんも減少しているという現実があります。そこで「建築を民主化する」というテーマを掲げました。

待っているだけでは、いつまで経っても建物は建ちません。それなら「自分たちの手で建ててみよう」と、川崎の企業と協力してプロジェクトを進めています。

建築を専門職の仕事と切り離すのではなく、誰もが関われるように “民主化” していく動きです。

旅人が「海士の日常」に組み込まれる体験。

海士町を含む隠岐諸島は、その独特な地質遺産や生態系、そしてそこに根付く人々の営みが一体となった「大地の公園」として、ユネスコ世界ジオパークに認定されている。

隠岐諸島は大陸から分離した歴史や、日本海形成の過程を記録した大地の上で、独自の文化が育まれてきた場所だ。

─── 「海士ならでは」の旅行体験の価値、ユニークネスはどこにあると感じられますか?

石原さん:それは言語化が非常に難しく、私たちも常に苦労している点です。というのも、旅行者が海士町を選んで来る最初のインサイト(動機)は、「リラックスしたい」「絶景を見たい」といった、自然に関するものが大半です。

ですが、実際に海士町を訪れた旅行者は、「偶発的な出会いや交流」に最も満足感を覚えて帰っていく、という傾向があります。この「動機と実体験のギャップ」は非常に面白いのですが、かといって「偶発的な出会いが面白いですよ」とマーケティングで伝えても、なかなかうまく刺さりません。

たとえば、町を歩いていると、すれ違う人に「こんにちは」と挨拶される。あるいは、道端で不意に軽トラックが停まり、運転手から「おい、ヨコワ(クロマグロの幼魚)持ってくか」と声をかけられる。それを食堂に持っていくと、そのままマグロのづけ丼にしてくれて、たまたま居合わせた人と一緒に食べる。そんな日常が、旅行者にも当たり前に起こるんです。

石原さん:さらに面白いのが、その「予測不能な出会い」が一度きりではないことです。二泊も滞在していると、さっきヨコワをくれた住民と、今度は食堂でばったり会う、といった具合に同じ人と何度も鉢合わせします。そこでまた会話が始まる。

そうすると、旅行者は「自分が住民みたいになれる体験」をすることになります。 よそ者として「非日常」を体験しに来たはずなのに、いつの間にか、その島の人の「日常」に組み込まれてしまう。私たちはこの現象を「バグ」と呼んでいます。

石原さん:海士町の価値はそれだけではありません。お土産屋が立ち並び、次々と何かを体験・消費していくような、一般的な観光地が「ない」ことも、海士町ならではの魅力だと考えています。何もないからこそ、ゆっくりするしかなくなる。

そうすると、心に余白が生まれ、都会の忙しい旅行では気づけないような、自然の微妙な変化に意識が向くようになります。当たり前のものが見えてくる、認識力が高まるような感覚でしょうか。

だから、私たちはこの体験を「鎧を脱ぐ」と表現します。 ここに来て、会社の社長であるとか、主婦であるとか、普段まとっている様々な役職や役割を、いったん脱いでもらう。

そうして素になった自分自身と、目の前にある自然とが、静かに対話する時間が生まれるんです。

未来に残したい、島の風景とは。

「第3期海士町創生総合戦略」は、異例とも言える構成で始まる。戦略書を開くとまず、『海士の未来に残したい島の風景』というタイトルと共に、島の日常を切り取った写真が10ページ以上も続くのだ。

そこには、祭りで神楽を舞う姿、美しい田園風景、子どもたちの笑顔、漁業や農業の営み、そして「みんなでしゃばる(=みんなで引っ張る)」綱引き大会の様子などが、生き生きと写し出されている。

─── 「第3期海士町創生総合戦略」の冒頭に、多くの写真が掲載されているのが印象的でした。美しさだけでなく、町の目指す姿が伝わってきます。

石原さん:総合戦略は副町長が主導したのですが、そこには明確な戦略的意図がありました。当時の海士町は、効率を求めるあまり、実は「分断」が起きやすい構造になっていたのです。

たとえば、昔からいる住民と移住者、世代間、性別による役割、さらには漁業・農業といった産業ごとに、人々が分かれがちでした。

そこで、第3期海士町創生総合戦略では「もう一度みんなで、一緒にやっていく」という旗印のもと、「分断しがちなチームの共通点は何か」を探るワークショップを行ったのです。

その結果、非常に重要なことが見えてきました。ワークショップで「未来に残したい風景は何ですか?」と問いかけると、移住して2年目の人も、地元で長く生きてきた “おっちゃん” も、揃って「祭りの風景」や「田んぼの風景」を挙げたのです。

ワークショップを通じて、参加者の立場は違っても「大切に思っている海士町の風景は同じ」という事実が明らかになった。この共通の価値観こそが、「みんなが目指している未来は一緒だ」という認識を生み、島で暮らす人々を “ワンチーム” にしていく力となる。

だからこそ、第3期海士町創生総合戦略の冒頭には、その象徴として “海士町の風景” が惜しみなく掲載されているのだろう。

─── そうした「共通言語」としての戦略があることで、まちづくり会社のAMA Holdings として、何か変化はありましたか?

石原さん:プロジェクトを進めやすくなったという効果がありました。海士町のように限られた人的リソースの島では、“ひとつ”になっていかなければなりません。

ですが、以前は「この島は誰の島なのか?」という問いが、よく島の中で出ていたのです。「移住して6年目の私は『私の島だ』と言っていいのか?」「何年住んでいたら、そう言っていいのか?」と。

けれども、「みんなが目指している未来は一緒だ」という共通認識が定まったことで、「この島は誰のものか」という “所有” の概念から、「誰もが役割を持つ」という “当事者意識” へと、島全体が明確に転換したのだと思います。

「大人の島留学」で来て、1〜2年で島を去る人がいてもいい。その “ひととき” を一緒に作ってくれる人も、「関係人口」として大切な役割を担ってくれています。そうした多様な関わり方を島全体で「享受していく」マインドセット、その一体感が大事だと考えています。

現在、「大人の島留学」をきっかけに、島の中には約200人の若者が滞在しており、これは人口の約10%に相当する。参加者には「自分探し」のギャップイヤー的な人もいれば、企業就職に違和感を持つ「攻めた」感覚の人もいたりと様々だ。

石原さん:これだけの若者が島を歩いていると、町全体の雰囲気がまったく変わります。活気が出ますし、暮らしが様々な場面で豊かになりました。

何より、「もうちょっとだけ人手があれば、こういうことできたのにな」という、島の “痒いところに手が届く” 状況が生まれたのです。

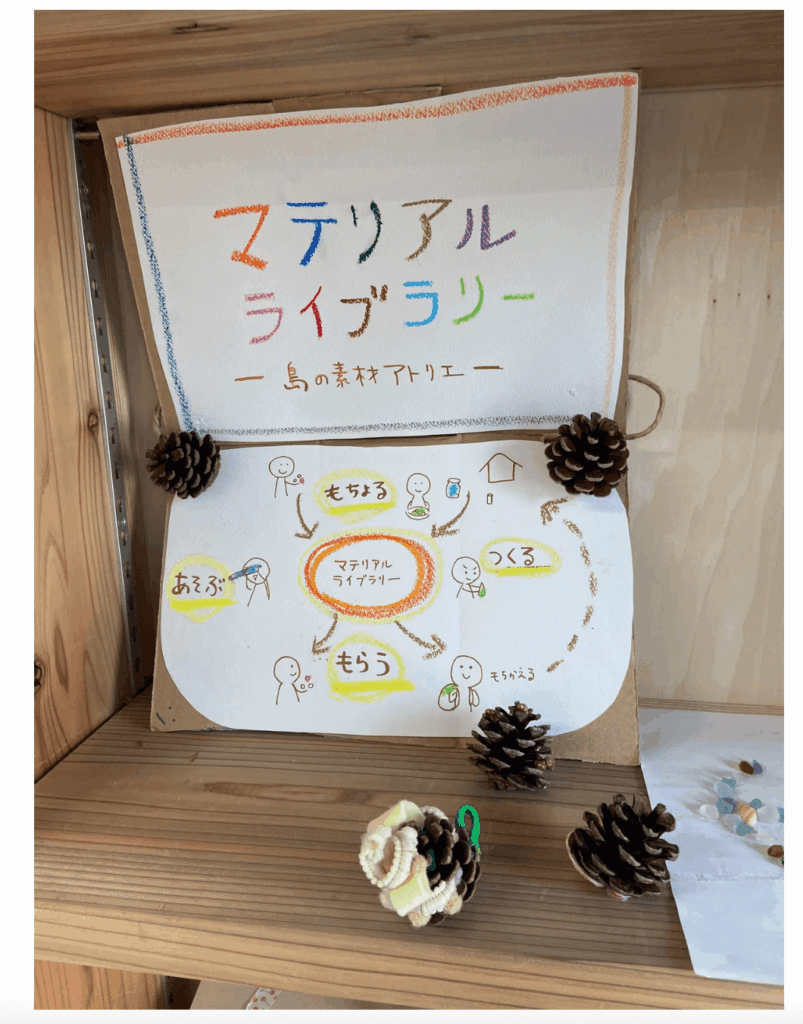

その好例が、2025年9月に海士町中央図書館にオープンした「マテリアルライブラリー」だ。「子どもたちが図工を楽しめるコーナーを設けたい」というアイデアは、元々アートに関心のある町民が集まり、進めていたものだった。

そこへ「大人の島留学」の若い人たちが手伝いとして加わったことで、プロジェクトは一気に加速。町中から牛乳パックやトイレットペーパーの芯、シーグラスといった素材が集められ、子どもたちがいつでも工作できる場所が、ついに実現した。

石原さん:住民の数が限られている島では、「あったらいいな」と思うことは山ほどあります。ですが、担い手が足りないため、当然全部できるわけじゃない。

そうした「誰かが思いついたけれど、一人じゃやりきれないこと」が、若い方々のパワーによって次々と実現している。これが、第3期海士町創生総合戦略がもたらした、最も大きな変化だと言えます。

観光を再定義する「媒介者」たち。

海士町では、観光自体が目的ではなく、あくまで「手段」だと捉えている人が多いという。人づくり、人つなぎ、場づくりといった「まちづくり」に深く携われる場所として、海士町が選ばれてきた背景がある。

石原さん自身も同様だった。もともと「世界を平和にしたい」という想いで観光業に飛び込み、 “人と人が繋がる” 環境づくりを求めた。その結果、個人の力量で最も大きな実践ができるフィールドとして選んだのが、海士町だった。

海士町で観光に携わる人々にとって、それはもはや“単なる観光”ではない。 観光とは、「島の未来を創っていく人」が、その最初の一歩として関わり始めるための「きっかけ」として機能しているのである。

─── 海士町で観光に携わる方々は、「みんなで、しゃばる」という文化の通り、地域の祭りや環境保全にも、積極的に関与していますか?

石原さん:そうですね。自らを「媒介者である」と意識している方が、非常に多いと思います。島の固有の文化や暮らしと、島外から訪れた観光客との間に立ち、そこをシームレスに繋いでいく。その役割を強く意識し、日々の業務にあたっている印象です。

というのも、彼らの多くは、都会のホテルで長く働く中で「観光がもっと生み出せる価値があるのでは?」という疑問を持ち、自ら環境を変えてきた背景があるからです。

また、観光にはもう一つ、非常に重要な役割がある。海士町は世界ジオパークに認定されるほど貴重な土地だが、そうした資源の価値も、ずっと住んでいる住民にとっては「当たり前」すぎて、そのすごさを自覚しにくいという側面がある。

観光には、その “当たり前” の価値を「外からの評価」によって「価値として顕在化させる」機能があると、石原さんは語る。

石原さん:以前、副町長が「外国人いっぱい呼んできてくれ」とよく言っていたのも、まさに観光による「価値の顕在化」に期待してのことです。

たとえば、外国から来た方が、神楽を舞っている子供たちを見て『グレートだ』と心から賞賛してくれる。それを見た子どもたちは、自分たちの文化を誇りに思えるようになります。

伝統として、なんとなく続けていた神楽。あるいは、当たり前すぎて意識しなかったジオパークという場所の希少性。そうした “日常”に溶け込んだ、本当に大切な価値こそ、「外の目」という鏡がなければ気づくのが難しい。

観光をあくまで「手段」として、外からの多様な人々を、島の “日常” に巻き込むこと。訪れた旅人が「島の未来を創るきっかけ」を得るだけでなく、驚きや感動といった視線そのものが、今度は島で暮らす人々の「誇り」をも再生させていく。

海士町が示しているのは、人と自然、そして「内」と「外」が絶え間なく交差し、お互いを豊かにし合いながら未来を創っていく、まさしく「リジェネラティブツーリズム」の姿そのものだろう。