YAMAPふるさと納税、累計寄付2億円の原動力は「共助の心」。ファンと地域で育む、“再生”のかたち。

510万ダウンロードを突破した、国内No.1登山アプリ「YAMAP」を運営する、株式会社ヤマップ(以下ヤマップ)。「地球とつながるよろこび。」をパーパスに掲げる同社が手がける「YAMAPふるさと納税」の累計寄付額が、2億円を突破しました。

YAMAPのふるさと納税は、自治体が陥りがちな返礼品競争とは一線を画す、新しい支援の形です。「登山道の整備」や「森づくり」といった明確な使い道を提示し、ユーザーが「自分ごと」として山に関わる機会を提供することで、多くの登山者から「共感」による支援を引き出しているのです。

ヤマップは、ユーザーの「山を想う気持ち」を地域へと繋ぐことで、ファンと行政が手を取り合って自然を“再生”していく新しい関係性を育んでいますが、なぜ、これほど多くの共感を集めることができるのでしょうか。

YAMAPふるさと納税の仕組みを牽引するのは、エンジニアから地域おこし協力隊へと転身し、地域資源の活用に取り組んできた経歴を持つ小島さん。

そして、関係構築・広報の視点から事業を支えるPRマネージャーの千田さんのお二人に、ファンとの共創によって地域課題の解決を目指す、唯一無二の仕組みだけでなく、ヤマップの抱くビジョンについて語っていただきました。

「地球とつながるよろこび。」をパーパスに、国内No.1*登山地図GPSアプリ「YAMAP」を開発・運営。登山の計画から活動の記録、情報収集、登山用品の購入までをワンストップで提供するプラットフォームとして、多くの登山者に利用されている。近年は、この熱量の高いコミュニティを活かし、自治体と連携した「YAMAPふるさと納税」事業にも注力する。*2024年10月 登山アプリ利用者数調査 [App Ape調べ]

株式会社ヤマップ 共創推進事業本部 ふるさと納税チームマネージャー

小島 慎太郎(おしま しんたろう)さん

東京でエンジニアとして勤務後、狩猟免許を活かすため福岡県新宮町の地域おこし協力隊へ転身。任期中に、獣皮の利活用など地域資源の再生事業を立ち上げた経験を持つ。2021年にヤマップへ合流後は、その知見を活かして「YAMAPふるさと納税」事業を牽引し、ファンと地域を繋ぐ仕組みづくりに取り組んでいます。

株式会社ヤマップ PRマネージャー

千田 英史(ちだ ひでふみ)さん

熊本県山鹿市出身。東京でPRディレクター/プランナーとして企画・コンサルティング・クリエイティブ領域に従事し、2020年4月ヤマップに参画。多様なステークホルダーとの関係構築・広報の視点からヤマップの思想や取り組みの価値を社会に伝える役割を担う。

─── YAMAPふるさと納税の累計寄付額が2億円突破とのこと、誠におめでとうございます。今の率直なお気持ちをお聞かせください。

小島さん(※以下、敬称略): ありがとうございます。節目ではあるのですが、ふるさと納税の中長期的な目標として10億円を掲げているので、2億円はあくまで通過点という認識です。達成感はもちろんありますが、まだまだ先は長いなと、身が引き締まる思いです。

─── 改めて、この事業を立ち上げたきっかけや、背景にあった課題意識について、小島さんのご経歴なども含めてご説明いただけますか。

小島: 私がヤマップに入ったのが4年前の2021年で、当時から「共助の仕組み」をヤマップで作っていこうという動きがありました。これまで国や自治体が担ってきた登山道整備や森づくりを、ユーザーを巻き込んでみんなでやっていく仕組みです。

最初は、YAMAPのアプリ内で使える「DOMOポイント」で、山岳支援団体に寄付ができる仕組みを2021年から始めました。

ただ、それだけではインパクトが足りないということで、次に現金でも支援できる「YAMAPファンディング」を2022年にリリースし、さらにインパクトを追求するために、2023年11月から「YAMAPふるさと納税」を始めた、という流れです。私はこのDOMOからふるさと納税まで、一貫して携わってきました。

─── DOMOポイントの「利他的な行為を価値化する」仕組みは素晴らしいですが、それでもインパクトが足りないと感じられていたのですね。

小島: そうですね。DOMOが生まれる直接のきっかけになった出来事がありまして、コロナ禍で「山小屋を支援しよう」とクラウドファンディングを立ち上げたところ、約6,000万円もの支援金が集まりました。

YAMAPのコミュニティには「共助の文化」があると感じ、確かな手応えを得たんです。この実感が、DOMOを始める大きな推進力になりました。

小島 慎太郎(おしま しんたろう)さん

なぜ「ふるさと納税」だったのか

─── 地域を支援する方法は様々ある中で、なぜ「ふるさと納税」を選ばれたのでしょうか?

小島: クラウドファンディングは、最初の伸びはすごくあるのですが、2回目、3回目は継続しづらいという課題がありました。ユーザーにとってのメリットが薄いからですね。

一方で、ふるさと納税は、寄付の権利が毎年更新されます。これなら、ユーザーは毎年メリットを得られますし、私たちも持続的な支援を募ることができます。この「継続しやすさ」が、私たちの目的と非常に相性が良いと感じ、ふるさと納税を選びました。

─── なるほど。多くの登山者から「共感」を得ている理由は何だと思われますか?

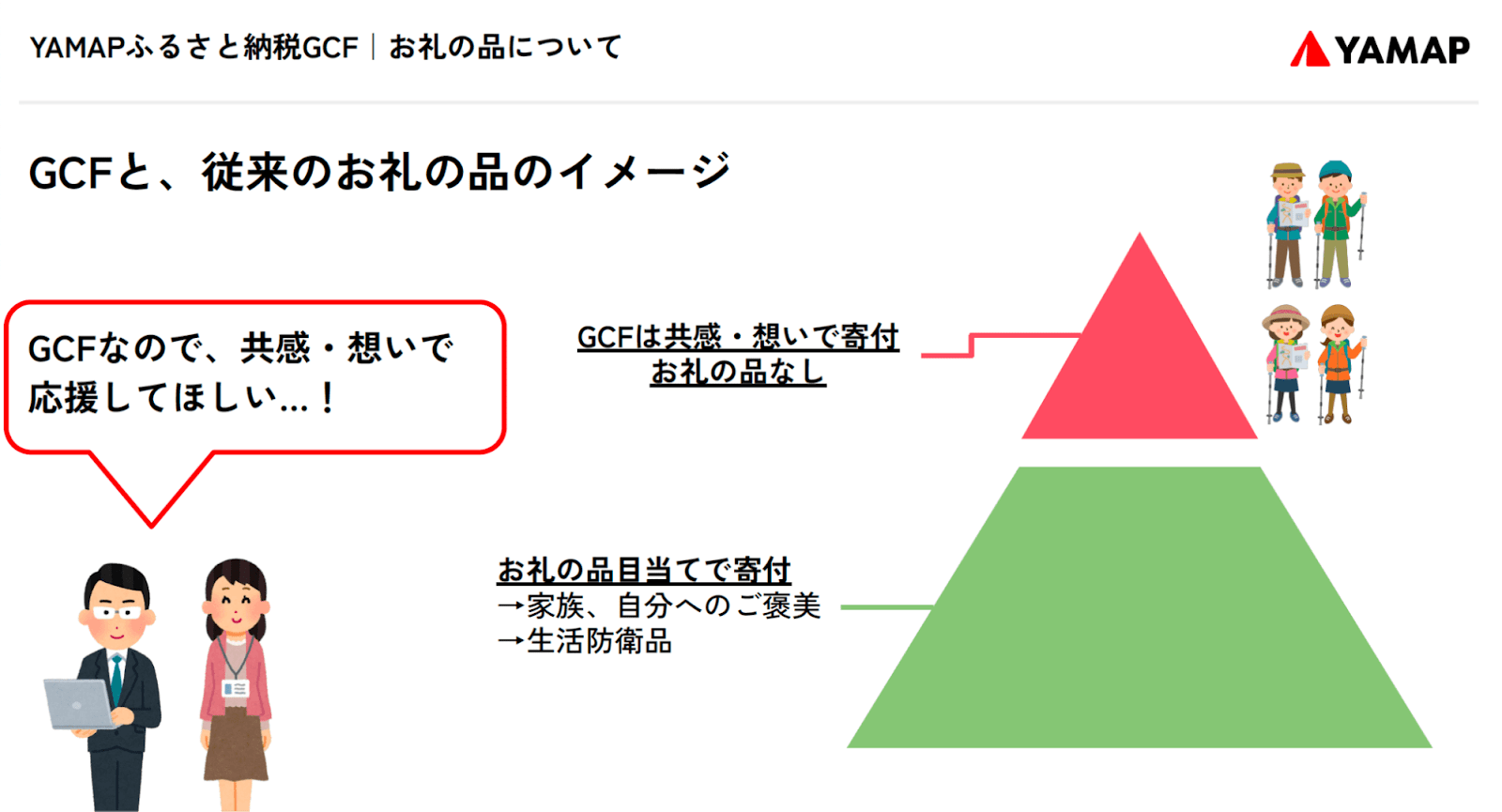

小島:一般的なふるさと納税は、どうしても肉や魚といった「返礼品」に注目が集まりがちです。寄付金が自治体でどのように使われるか、という「使途」まで意識されることは少ない傾向にあります。

一方で、私達が採用しているGCF(ガバメントクラウドファンディング)は、まず「寄付金の使い道」を明確に提示することから始まります。「〇〇山のこの登山道を整備します」「この森づくりに使います」といった具体的な目的を示し、返礼品はその次、という位置づけです。

自分の寄付がどう役立つのか、税金の使い道がはっきりと見えることが、登山者の皆様からの深い共感に繋がっているのだと考えています。

─── 単に寄付を集めるだけでなく、地域と継続的に関わる「関係人口」を育んでいる素晴らしい事例だと感じます。

小島: はい。その良い例として、私たちが「竹・松プラン」と呼んでいる、より深い形で地域と伴走する取り組みから生まれたエピソードがあります。

私たちのGCFには、自治体が資金を集めることに特化したシンプルな「梅プラン」と、資金集めからその使い道の計画・実行までをYAMAPが自治体と一緒に行う「竹・松プラン」があります。

─── 使い道まで一緒に考えるプランがあるのですね。

小島: そうなんです。その「竹・松プラン」の事例として、富山県上市町の取り組みがあります。このプロジェクトもDOMOから続いており、集まった寄付金で森づくりを行っています。

最大の特徴は、寄付者の方々と一緒に森づくりを行う「植樹祭」を毎年開催している点です。今年で3年目になりますが、毎年約100名の方が参加してくださいます。

その約半数が地元の方、残りの半数が大分県など地域外から来られる方々です。こうした形で、関係人口の創出にも貢献できているのかなと思います。

─── これほど多くのユーザーが地域貢献に積極的なのは、YAMAPならではのコミュニティ文化や雰囲気も影響しているのでしょうか?

小島: やはり、山のコミュニティが持つ「共助の文化」が大きいと思います。山ですれ違う人と挨拶を交わすように、登山をされる方は自然と助け合いの精神が身についています。

また、頻繁に山へ行く方ほど、登山道の荒廃といった課題にも気づいています。「何かしたい」と思っていても、その方法が分からない。

私たちは、そうした方々に対して「ふるさと納税という形で貢献できますよ」という具体的なきっかけを提供する役割を担っています。元々想いがある方々へのご提案なので、支援の輪が広がりやすいのだと思います。

─── 国内最大の登山アプリ「YAMAP」をお持ちですが、ユーザーはアプリを通じて、こうした貢献の機会を知るのでしょうか?

小島: はい、アプリを通じたお知らせが中心ですが、大きく3つのタッチポイント(接点)を設けています。1つ目は、メールマガジンやコミュニティ内のSNS「モーメント」での発信です。日々の小さな情報発信から、一定の寄付が生まれています。

2つ目が、ユーザーの動機への寄り添いです。ユーザーが伊吹山の活動日記を投稿すると、それをきっかけに「伊吹山の支援プロジェクトがあります。寄付しませんか?」というメッセージが自動で届きます。

そして3つ目は、山へ行く前の段階です。ユーザーが山の情報を調べているページにプロジェクトのバナーを設置し、クリックすれば寄付ページに直接飛ぶようになっています。

このように、ユーザーの行動に合わせた複数のタッチポイントを仕組み化することで、自然な形でプロジェクトを知っていただく機会を作っています。

─── ユーザーの声を非常に大事にされている印象です。ふるさと納税事業においても、ユーザーの声を取り入れて改善を重ねているのでしょうか?

小島:まだ全ての声を拾い切れている訳ではありませんが、昨年はユーザーへのN1インタビュー(一対一のインタビュー)を行うなど、少しずつ反映を進めています。

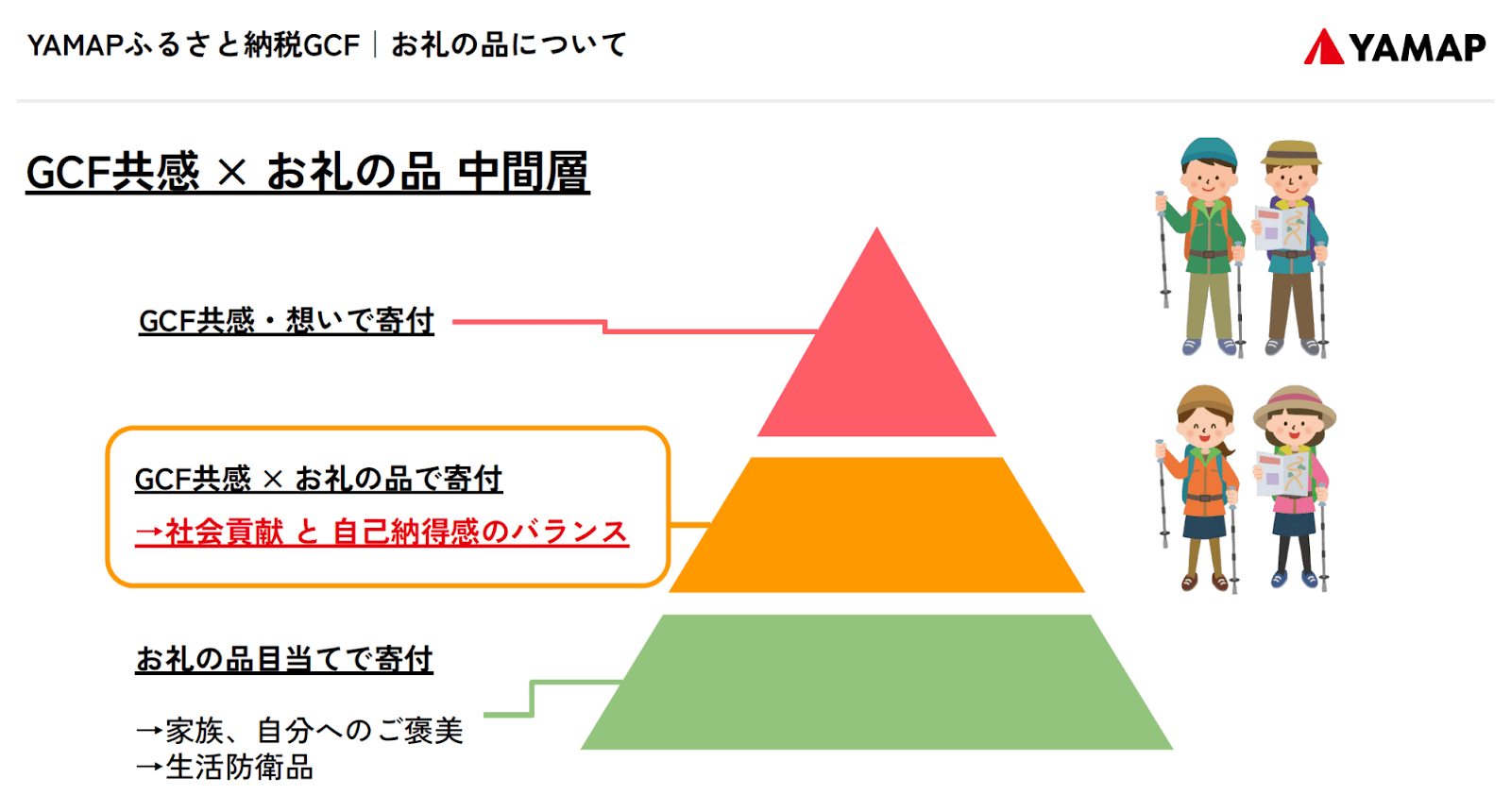

その中で、ユーザーの意識の変化を示す興味深い発見がありました。従来、自治体の方々は、ふるさと納税を二極化で捉えがちでした。

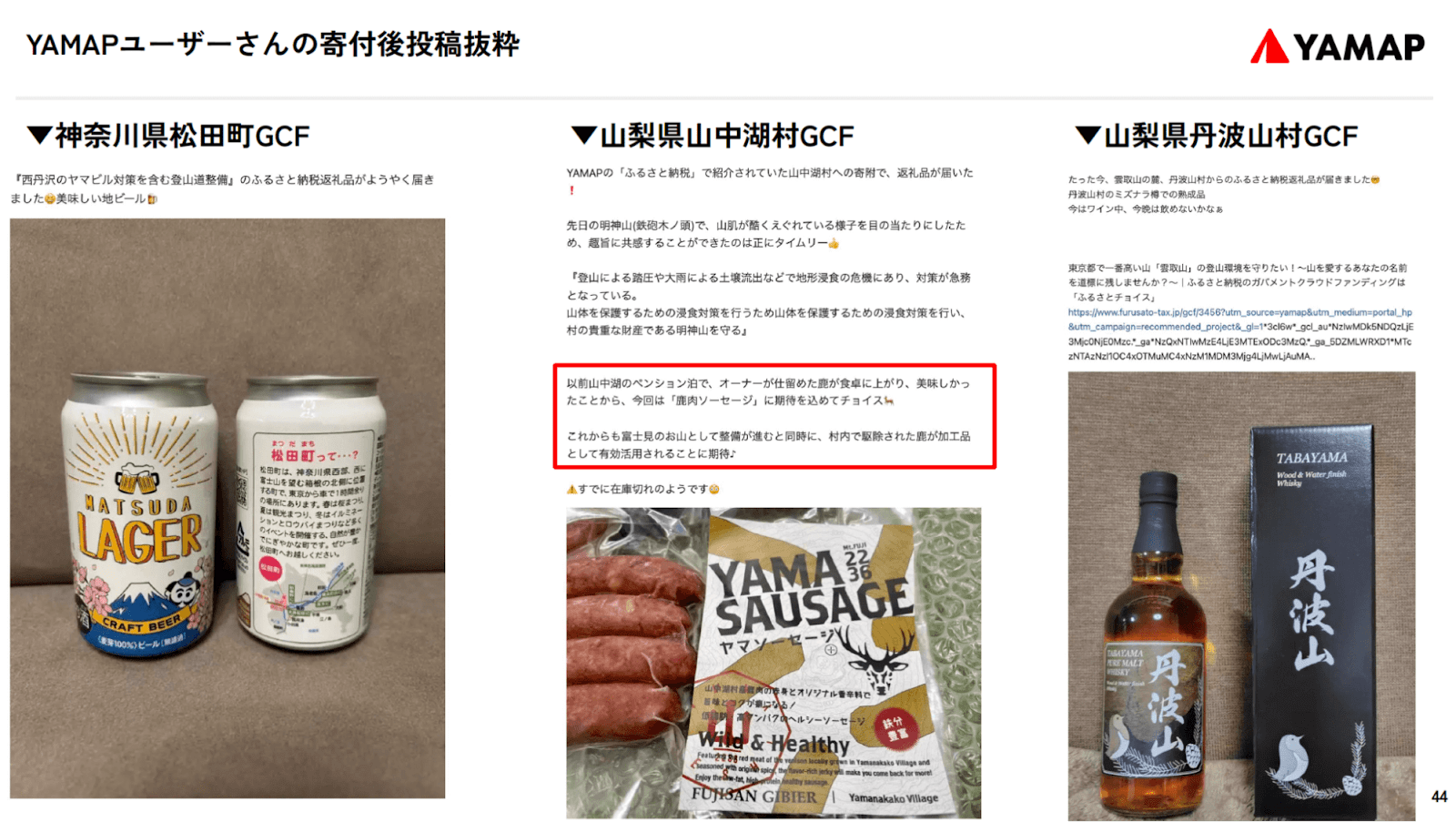

つまり、肉や魚といった「返礼品目当ての寄付」と、返礼品なしで純粋な思いを託す「GCF」の二つです。しかし、YAMAPふるさと納税を始めてから、ユーザーの投稿の質が変わってきたのです。

─── どのように変わったのですか?

小島: 以前は「〇〇のお肉をもらった」という投稿が主でしたが、今では「〇〇のプロジェクトを応援して、この返礼品をいただいた。地域の課題解決に繋がると嬉しい」といった投稿が増えました。

これは、ユーザーが「返礼品」と「社会貢献」の両方を求めている証拠です。ですから私たちは、この二極化ではなく「中間」も含め、大切にすべきだと考えています。

「思い」だけで寄付する純粋な気持ちも大切ですが、返礼品をきっかけに関係人口を育み、社会貢献と個人の満足感のバランスを取ることが、持続性に繋がります。

今後は、自治体の方々がまだ気づいていない、このユーザーニーズに応えるためにも、GCFにおける返礼品の魅力も上手に伝え、寄付の裾野を広げていきたいと考えています。

─── 自治体の方からは「新しい繋がりが生まれた」といった喜びの声は届いていますか?

小島: はい、ありがたいことに届いています。私たちのプラットフォームには、自治体の方が「進捗情報」を報告するページがあります。

それに対して、ユーザーがコメントや「拍手」で反応を返すことができるのですが、ユーザーと自治体の温かい交流の場になっているようです。

また、自治体の方々に直接メールや電話をされる方もいらっしゃると伺っており、心の通ったコミュニケーションが生まれていることを実感しています。

─── 登山者の方々からは、地域への想いや登山体験そのものが変わったか、といったお声は届いていますか?

小島: 「登山体験そのものが変わった」というのとは、少しニュアンスが違うかもしれませんが、昨年、個別インタビューをさせていただいた方が印象的でした。

その方は、年に何回も訪れる上高地で河川工事を気にかけていたそうで、そのためのGCF(ふるさと納税)を見つけて純粋な気持ちで寄付をされたと。「自分が課題だと感じていたことに対して、直接行動(寄付)できたことにすごく喜びを感じた」というお声をいただきました。

千田: 体験型の返礼品を通じた関わりもありますね。植樹祭のようなイベントに参加された方からは「自分がここに苗を植えた」体験を通じて、その後の森や山に対する愛着や関係が深まったという意見が多いです。体験型の返礼品は様々ですが、寄付を通じて地域と直接関わる機会そのものが価値の高いリターンになっています。

小島:特に森づくりは木の寿命が50年、100年と長いため、ユーザーの満足度が非常に高い活動です。「自分がこの世から居なくなった後も、植えた木がこの場所で生き続け、環境を良くしていく」という事実に、皆さん大きな価値を感じてくださいます。

山に行くことで、山を豊かにする。

─── 登山人気が高まる一方で、自然への環境負荷も高まる側面があるかと思います。ヤマップとして「登山文化の振興と環境保全」のバランスをどのように考えていらっしゃいますか?

小島: 理想論のように聞こえるかもしれませんが、ヤマップとしては「山に行くことで、山を豊かにする」という考え方を大事にしています。

山に行く人が増えることは、環境負荷につながるかもしれない。しかし、山を訪れた人が、寄付をしたり、登山道整備に参加したりといったプラスのアクションを起こすこともできる。私達の役割は、そのプラスの活動を力強く後押しする仕組みを作り、マイナスを上回る価値を生み出すことです。

最終的に、全体としてプラスの状態に転じさせたいと考えています。YAMAPふるさと納税は、まさにそのための重要な仕組みのひとつです。

─── これまでの寄付で、具体的に自然環境が守られた事例はありますか?

小島: 北海道の大雪山のプロジェクトでは、腐食した木道を、耐久性が高くメンテナンスコストもかからない「グレーチング」という鉄製の道に少しずつ置き換えています。

また、登山道から外れて歩くことで植生が破壊されるのを防ぐため、ヤシのネットを敷いて保護する活動も行っています。

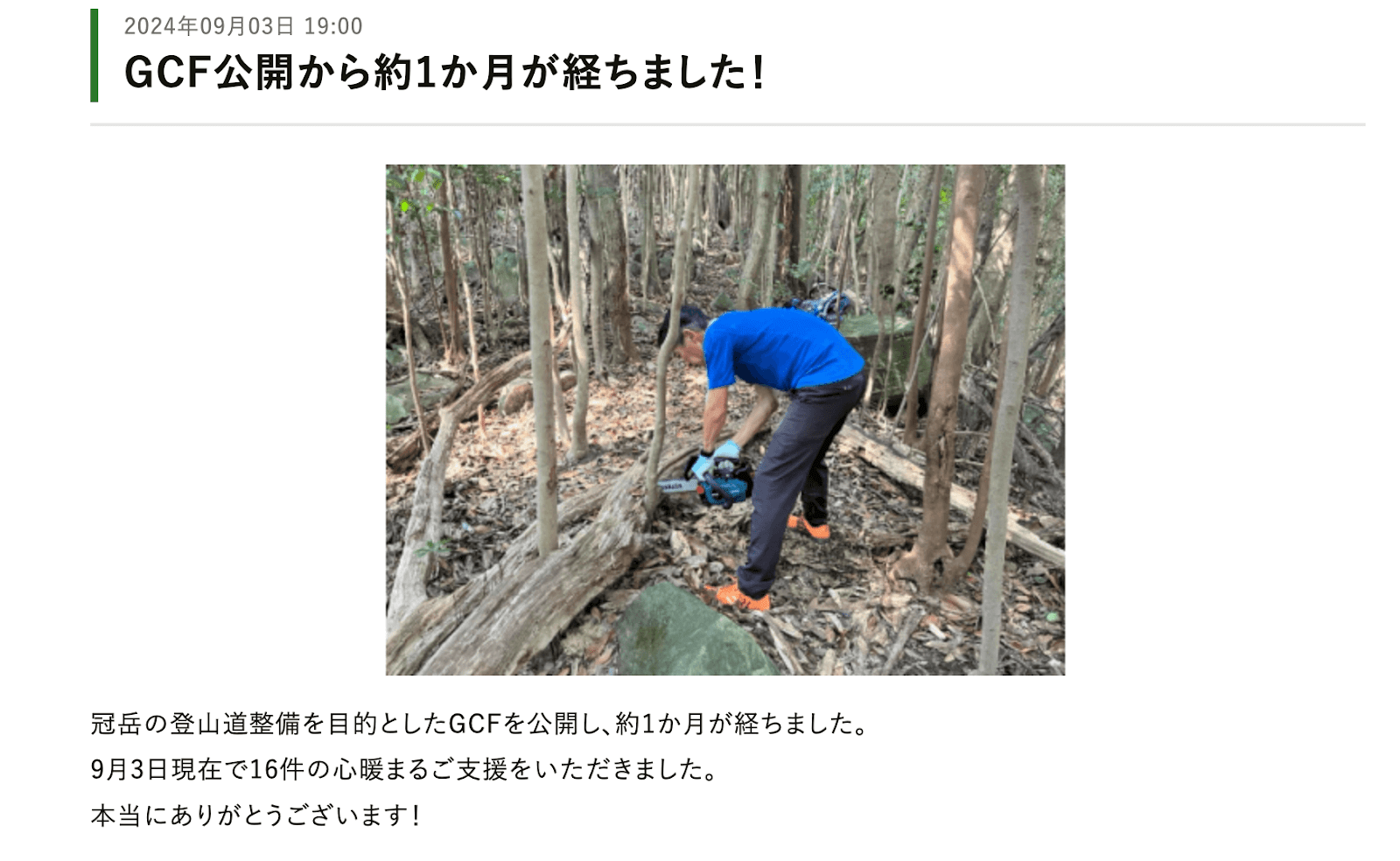

別の成功事例として、鹿児島県いちき串木野市にある冠岳(かんむりだけ)の登山道整備プロジェクトが挙げられます。

この地でトレイルラン大会を始めたところ、コースの荒れといった山の課題が見えてきました。「大会のコースをさらに長くしたい」という想いもあったのですが、そのためには整備の予算が必要です。

そこでGCFを立ち上げ、大会参加者にも直接声をかけながら寄付を募り、コースをより良くしていこう、という流れでこのプロジェクトが始まりました。

─── ふるさと納税という「助け合いの輪」は、今後の環境保全の課題に対して、どのような役割を果たせるでしょうか?

小島: 自治体によっては、自然環境保全に十分な予算を割けないケースも少なくありません。 そうした状況に対して、このGCFを活用し、ユーザーと一緒に必要な予算を確保していく。

悪化していく一方の自然環境を食い止め、場合によってはプラスにしていく、そういうきっかけを作れると考えています。

─── なぜ今までこのような仕組みがなかったのでしょうか?

小島: ふるさと納税のプラットフォームに、自然環境保全のカテゴリー自体はありました。しかし、プロジェクトを立ち上げても、その情報を「誰に届けたらいいか」が分からず、お金が集まりにくかったのです。

YAMAPには、山の課題を自分ごととして捉え、支援を厭わないユーザーコミュニティがあります。そのコミュニティに直接情報を届けることで、これまで埋もれていたプロジェクトに、光が当たるようになってきたのだと思います。

─── ここで、『リジェネ旅』のテーマでもある「再生」についてお伺いします。お二方にとって「再生」とは、どのように捉えられていますか?

小島: 私たちがやっていることで言うと、「人の手でしかできない再生」があると思っています。 自然に元に戻る環境もありますが、そうではない場所に人の手が加わることで、本来の自然に再生していく。そういうことだと考えています。

千田: 自然の文脈で言うと「いかに共存するか」を見直すことだと思います。私たちの暮らす場所を、行政区分ではなく、水の流れを基礎とした流域という視点で表現した「流域地図」を昨年リリースしました。サウナの「ととのう」のように、自然との繋がりを意識し、感覚を磨くこと。都市システムの中にいると認識しづらい自然の感覚を再発見することだと思います。

─── 最後に、全国の自治体や観光事業者が、ファンの方々と一緒に地域を盛り上げていくためのアドバイスがあれば、ぜひお願いします。

千田: 登山文化にはすれ違った時に挨拶を交わすような共助の精神が根付いています。共助の考え方が基礎にあるので、財源確保といった目的にも非常に理解がある方が多いです。

広く浅く呼びかけるより、その「前提理解」があるコミュニティに丁寧に課題をお伝えする。アプローチする試みはとても有意義だと思います。

YAMAPふるさと納税が、2億円もの支援を集めた根底にあるのは、登山文化に深く根ざした「共助の心」です。

ヤマップは、登山者が抱く「愛する山を良くしたい」という純粋な想いを引き出す“きっかけ”と、その想いが確実に地域に届く“仕組み”を設計しました。

寄付という行為は、ここでは単なる納税ではありません。ファンが地域や自然と直接つながり、自らの意志で未来への物語に参加するための「共感」の証なのです。

小島さんが語った「人が自然に関わることで、自然はもっと豊かになる」という想いは、YAMAPふるさと納税の取り組みの未来を指し示しています。

登山道を補修し、木を植える。その一つひとつのアクションが、ファンと地域の関係を育み、山を、そして地域を再生していきます。

ファンとの「共創」によって地域課題の解決を目指すヤマップの挑戦は、これからの関係人口創出を考える、多くの自治体にとって大きなヒントとなるでしょう。