観光庁インタビュー|観光立国に不可欠な視点、サステナビリティが未来の観光を支える理由

訪日外国人観光客の誘致(インバウンド推進)を担っているのが、日本政府観光局(JNTO)です。JNTOは国土交通省観光庁所管団体で、世界各国に拠点を構え、日本観光の魅力を多言語で発信し、国家観光ブランドの構築に貢献しています。

またJNTOは、「地域の環境を守る・育む」「地域の文化を守る・育む」「地域の経済を守る・育む」という3つの柱でサステナブル・ツーリズムの枠組みを捉え、サステナブルな旅行への関心が高い海外の一般消費者に向けて、特設ページやデジタルパンフレットを通じた情報発信を行っています。

今回は、JNTOを所管する観光庁で長年にわたり日本のサステナブル・ツーリズム・マネジメントの導入を推進してきた大野一(はじめ)さんにお話を伺いました。

──まず、観光庁がサステナブルツーリズムに本格的に取り組み始めた背景には、どのような課題意識があったのでしょうか?

観光庁としてインバウンドを推進し始めた当初、訪日客が1,000万人から2,000万人へと増えていく時期は、とにかく「量」を追い求めていました。当時は海外へ行く日本人(アウトバウンド)の方が多く、貿易赤字を解消するという大義があったからです。

しかし、2018年頃から、観光客の増加に伴い「オーバーツーリズム」が発生するのではないかという懸念が高まりました。国としては「訪日客4,000万人を目指す」という目標を掲げる一方で、「観光は迷惑だ」という地域住民の声が相反する状況に陥り始めたのです。

そこで観光庁は、2018年6月に「増加する観光客のニーズと観光地に暮らす地域住民の生活環境との調和を図り、両者の共存・共生に関する対応策のあり方を総合的に検討・推進する」ことを目的として、「持続可能な観光推進本部」を設置しました。

観光客数の増加による利益の追求と並行して、地域住民の暮らしを損なわない、「住んでよし、訪れてよし」のうちの「住んでよし」の実現にも力を入れていく方針を、明確に打ち出しています。

─── その新たな方針を実現するために、まず何から着手されたのでしょうか?

ただ、目の前の問題に対応するような「モグラ叩き」を繰り返すだけでは、根本的な解決にはなりません。そもそも、問題が発生しにくい”体制”や“体質”作りが必要だと考えました。

しかし、これまで「観光客は来れば来るほど良い」と考えてきたため、地域全体を俯瞰する「マネジメント」という発想自体が欠けていたのです。

そこで、地域がサステナブルな観光マネジメントに取り組むための指針として、「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTC-D)」を策定しました。

JSTC-Dを策定するにおいて、ベースとした国際基準のGSTC*は、先進国から途上国までを対象とした普遍的な基準のため、そのままでは日本の各地域の実情にそぐわない点が懸念されました。

そこで、日本の実情に合わせて内容を調整し、JSTC-Dを策定しました。策定から約5年が経過した現在、徐々に地域への浸透が進んでいます。

*GSTC:Global Sustainable Tourism Council(世界持続可能観光協議会)。国連世界観光機関(UNWTO*現UNTourism)などが設立した国際非営利団体で、持続可能な観光に関する国際基準「GSTCクライテリア」を策定・管理している。

──地域や事業者にとって、手間やコストをかけてまで、サステナビリティに取り組む動機を見出すのは難しい面もあるかと思います。

まさにその通りです。だからこそ私たちは「これは道徳論ではなく、ビジネスになるんですよ」と伝え続けています。

政策が「量から質へ」と転換する中で、私たちがターゲットとすべき「質の高い旅行者」、すなわちマナーが良く、消費単価の高い層は、サステナブルな観光を好む傾向があることが明らかになってきました。このような旅行者を惹きつけることができれば、地域が疲弊することなく、より大きな経済的恩恵を受けることが可能になります。

実際に、サステナブル認証を取得していることを理由に宿泊先を選ぶ旅行者や、そうした地域や施設を専門に扱う旅行会社は国内外で増えています。

例えば、欧州の大手旅行会社であるTUIやEXOトラベルは、サステナブルな取り組みを積極的に商品価値としてPRしています。

ある海外の旅行会社は、送客先の地域に対して「私たちの顧客を100人送客すれば、あなたたちの地域のランチ〇人分を賄えます」といった具体的な経済貢献を示して関係を築くそうです。このような信頼関係があれば、地域も安心して質の高い旅行者を迎え入れることができますよね。

──面白い提案の方法ですね。とはいえ、地域の「本当に儲かるのか?」という疑念を払拭するのは難しいのではないでしょうか。

ええ、そうしたご意見はよく伺います。「大企業だからできるんだろう」「取り組んでも儲からない」といった考えが、普及を阻む大きな壁になっているのも事実です。

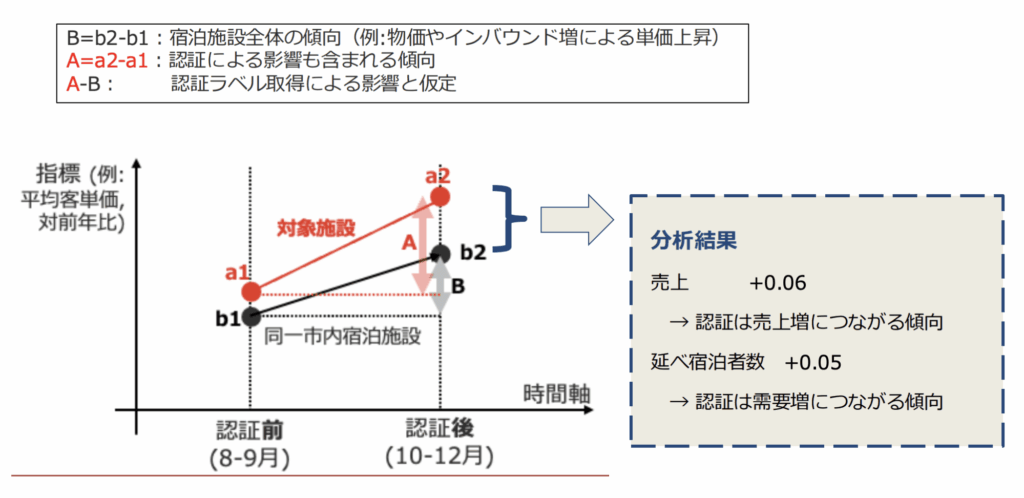

そこで、その壁を乗り越えるための客観的なデータを示すべく、昨年、実証実験を行いました。これまで、サステナビリティを全く意識したことのなかった中小規模の旅館10軒に協力してもらい、サクラクオリティ*のサステナブルラベルを取得してもらいました。ラベル取得の前後で、経営数値がどう変化したかを調査したのです。

*サクラクオリティ:一般社団法人サクラクオリティマネジメントが運営する、宿泊施設向けの品質認証制度。施設の品質に加え、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)への配慮、すなわちサステナビリティ(持続可能性)への取り組みを評価・認証の基準としているのが大きな特徴。国際的な基準にも対応しており、宿泊施設が自身の価値を国内外に示すための一つの指標となっている。

単にその旅館の平均単価が上昇しただけでは、市場全体の成長と区別がつかないため、同一エリアの他の宿泊施設の平均成長率とも比較しました。

結果は明確でした。調査母数が多くはないので、暫定的な結果ではありますが、ラベルを取得した旅館は、同エリアの平均的な伸びと比べて、売上・宿泊者数ともに対前年比の平均客単価が0.05ポイント高いという結果が出たのです。

実証実験ではおよそ3か月間比較データではありますが、これが年間を通じてと考えてみますとこの差はかなり大きく、サステナビリティへの取り組みが売上向上に寄与することを明らかにしてくれました。

これは「サステナビリティはビジネスにならないのではないか」という多くの事業者が抱える懸念に対し、具体的な数値で可能性を示す、貴重なデータと言えるでしょう。

─── 経営改善に直結する、非常に説得力のあるデータですね。事業者が享受できるメリットは、そうした金銭的なものだけに限られるのでしょうか?

サステナビリティは、今や深刻な「人手不足」の解決策にもなり得ます。今の若い世代は小中高などの教育課程でサステナビリティについて学ぶ機会が多く、その考えが自然と根差していることから、SDGsや社会貢献への意識が非常に高く、就職活動においても企業の姿勢を重視する傾向があります。

その結果として、地域への貢献を明確に打ち出す企業が、魅力的な就職先として選ばれるのです。

実際に、「サステナビリティの釜石」として知られる釜石DMOでは、この効果が顕著に表れています。 特別な採用活動を行わなくても毎年全国から応募者が集まり、人手不足に悩むことがないと言います。

こうした国内の好事例は、非常に心強いものです。一方で、その魅力が海外に十分に伝わっているかというと、まだ課題があります。

だからこそ、私たち観光庁はJNTOと連携し、「日本は持続可能な観光を体験できる先進国である」というメッセージを、海外へ向けてより戦略的に発信していく方針です。

─── 確かに、「サステナブルな旅先」としての日本の魅力は、まだ海外に伝わりきっていませんね。これから本格的にアピールしていく上で、どこに勝機があるとお考えですか?

日本の食文化のような既存の魅力も、見せ方を変えることが重要です。「美味しい」だけで終わらせず、その土地に根差した歴史や、伝統を守る努力といった「物語」を伝える。

その物語に価値を感じてもらえれば、観光消費が地域に還元され、担い手や仕事が生まれ、文化が守られていきます。どの地域の魅力にも、必ずサステナブルな要素が含まれているはずです。

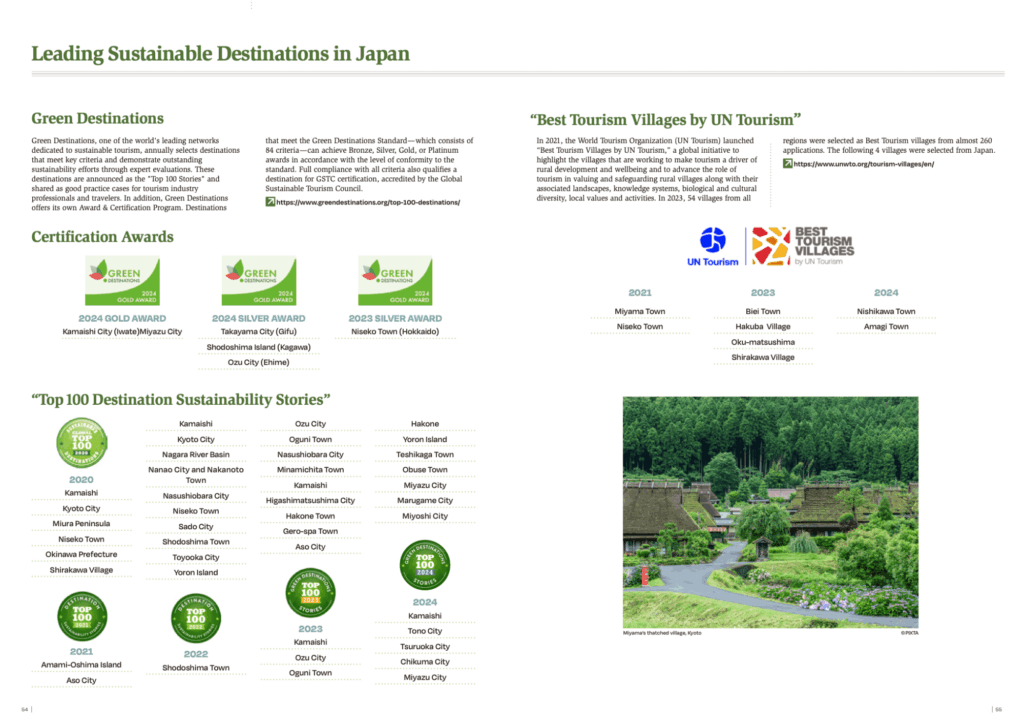

加えて、私たちの取り組みを裏付ける「客観的な評価」も増えてきました。「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTC-D)」のラベル取得地域は増え続け、国際的な表彰を得る地域も毎年出ています。

こうした「物語の付加価値」と「第三者のお墨付き」によって、日本各地に昔から当たり前にあるサステナビリティの精神、取組を可視化し、国として「サステナブルな観光」を掲げて戦う準備が、ようやく整ってきたと考えています。

───日本のサステナブルツーリズムを次の段階へ進めるために、今、最も取り組むべき課題は何だとお考えでしょうか?

サステナビリティの点では、まだ「持続可能な観光先進国」に向けた道半ばだと考えています。

例えば、宿泊施設では、認証取得はまだ大手事業者に偏っており、個々の旅館といった現場への浸透はこれからの課題です。業界全体の意識をもっと底上げしていかなければなりません。

同時に、旅行者の意識を高めていくことも重要です。売り手側の考えとして、「サステナブルな商品は作ってもどうせ売れない」ではなく、買い手である旅行者から「サステナブルな旅がしたい。なのにサステナブルな商品がないじゃないか。」という声が大きくなることで、市場は動きます。

大手旅行会社の出している調査を見ても、日本の旅行者の関心はまだ低いのが現状で、今後はこの需要を喚起していく政策にも力を入れていくべきでしょう。

サステナビリティの上に成り立つ「リジェネラティブ」

──最近では「サステナブル」だけではなく「リジェネラティブ(再生可能な)」という言葉も聞かれるようになりました。

現状維持に留まらず、「より良くしていく」というリジェネラティブの動き自体は、非常に良いことだと捉えています。

しかし、一部で見られる「サステナブルは古い、これからはリジェネラティブだ」といった、両者を対立させるような捉え方は、本質を誤解していると考えています。

私たちの考えでは、まず環境・文化・経済のバランスを取る「サステナブル」という大きな土台が存在します。リジェネラティブとは、その土台の上で特定の取り組みをさらに深化させる、一歩進んだアクションを指します。

つまり、サステナビリティという土台なくして、リジェネラティブな取り組みは成り立ちません。その「地域をより良くしていく」という思想自体は、ガイドライン策定当初からの中核的な考え方の一つでもあるのです。

──日本において、リジェネラティブな観光とは具体的にどのようなものでしょうか。

分かりやすい例が、熊本県・阿蘇のサイクリングツアーです。ツアーには、地域の草原を維持するために不可欠な「あか牛」の食事が組み込まれていたり、参加者が楽しみながら数分間のごみ拾いを体験したりするプログラムがあります。

これらは、観光客がエンターテイメントとして楽しみながら、その土地の環境や文化の再生に直接貢献できる、理想的なサイクルを生み出しています。

そして、このような取り組みは何も特別なことではありません。実は、日本の多くの地域には、こうした価値が「当たり前」の風景として既に存在しています。国立公園の遊歩道にある協力金の募金箱も、その一つです。

宿泊施設によっては、宿泊料金の一部を地域の環境改善のために寄付をする、ということもあります。これらはいずれも、観光客が来てくれることで、その地域がより良くなるといったサイクルを生み出しています。

しかし、地域自身がその価値に気づかず、「何か新しいことを始めなければ」という思い込みから、足踏みしてしまうケースが少なくありません。

私たちの重要な役割は、そうした「当たり前の価値」に光を当て、そのポテンシャルを地域に「再発見」してもらうことだと考えています。

─── 地域がすでに持っている価値に光を当て、参加者に気づきを与える工夫が重要なのですね。

ほかにも、質の高いガイドの存在も重要だと考えています。ガイドが地域の歴史や文化の物語を魅力的に伝え、旅行者の共感を引き出すことで、初めて「当たり前」の風景が特別な価値を持ち始めます。

その結果、協力金への寄付が増えたり、地域産品の消費に繋がったりと、具体的な貢献が生まれるのです。

また、優れたガイドは、旅行者を「教育」する力も持っています。例えば、自然への負荷を最小限にする「リーブノートレース」の考え方を伝えるだけでなく、一歩進んで、どうすれば地域に積極的に貢献できるかを教えることができる。

この、旅行者の行動変容を促すことこそ、受け入れ側が実現できるリジェネラティブな取り組みではないでしょうか。

──最後に、サステナブルツーリズムに挑戦をしたいと考えている方々へ、メッセージをお願いします。

「なぜサステナブルツーリズムをやるのか」という原点を大切にしていただきたいです。私の場合だと、「自分たちが大切にしている地域を、ありたい姿のままで未来に残したい」という、シンプルで力強い想いに尽きます。

観光は、外から人や資金を呼び込むだけでなく、地域住民が自らの故郷の魅力に気づき、誇りを持つ「シビックプライド」を育む力があります。

「消滅可能性都市」とまで言われる地域にも、守るべき日本の原風景のような「宝」が眠っています。その宝を未来に繋ぐために、観光は非常に有効な手段となり得るのです。

答えは一つではありません。100の地域があれば、100通りのサステナブルツーリズムの形があるはずです。

だからこそ、「何をすればいいか」という手法から考えるのではなく、まずは「自分たちの地域をどうしたいか」というビジョンをしっかりと描いてみてください。