愛媛県大洲市は、なぜ「サステナブルツーリズム」で注目を集めたのか?

2023年、愛媛県の小さな城下町・大洲市が、サステナブルツーリズムの世界的なアワードで頂点に立った。巨大な資本が投下されたわけでも、奇抜なアトラクションが生まれたわけでもない。

その原動力となったのは、行政と民間がリスクと覚悟を分かち合う「真のパートナーシップ」と、外部の“正解”を探すのではなく、自治体が内部に持つ「真面目さ」や「計画性の高さ」にこそ価値があるとした着眼点だ。

では、どうすれば行政と民間は真のパートナーになれるのか。この改革の旗振り役であるキタ・マネジメントの井上陽祐さんに、多くの地域が応用可能なその手法と哲学を伺った。

井上 陽祐さん

一般社団法人キタ・マネジメント

企画課係長・CMO 兼 株式会社KITA代表

愛媛県大洲市生まれ。九州大学・大学院を卒業後、双日(株)に入社。人事総務部グローバル人材育成課 やベンチャー企業への出向を経て、大洲市地域おこし協力隊としてUターン。地域おこし協力隊任期中から地域DMOの一般社団法人キタ・マネジメントの創成に係り、同社の関連会社で不動産投資会社の(株)KITAを2018年度に創業。現在、愛媛県大洲市にて歴史的資源である古民家や町家を活用した日本最大の分散型ホテル「NIPPONIA HOTEL 大洲城下町」のオーナー企業として古民家再生を実施している。

─── 持続可能な観光の国際認証団体「グリーン・ディスティネーションズ」のアワード受賞を目指した背景を教えてください。

きっかけは、2021年度に観光庁が主導する「日本版持続可能な観光ガイドライン(J-STSD)」のモデル地区に選定されたことです。これを機に、短期的には世界の持続可能な観光地アワード「グリーン・デスティネーションズ」での受賞を、そして中長期的には認証取得を見据えた取り組みが本格的に始まりました

そもそも、モデル地区に応募した背景には、社会全体の潮流が大きく変化したことがあります。特に2020年からのコロナ禍は、観光に対する価値観を大きく転換させました。

「サステナビリティを考慮すべきではないか」「これまでのやり方は本当に正しかったのか」という問いが、観光業全体で顕在化した時期だったと感じています。

国としても「持続可能な観光」へと舵を切る流れが明確になる中で、私たちもその方向性で地域をブランディングしていくべきだと判断しました。

マクロな視点で自社の進むべき道を見据えたとき、「持続可能な観光」という要素は絶対に外せない。そう考え、モデル地区へ手を挙げたのが最初の動機です。

─── キタ・マネジメントさんの活動の根底には、サステナビリティに関する原体験のようなものがあったのでしょうか?

私たちの団体は、元々「古民家を再生して、持続可能な形で未来へつなぐ」という目的で立ち上がった経緯があり、サステナブルツーリズムという思想とは非常に親和性が高いと感じていました 。

2020年に再生した古民家宿をオープンしましたが、コロナ禍と重なってしまったんです。この状況を乗り越えた先に「どうやって地域を目立たせていくか」を考えたとき、私たちがずっと続けてきた古民家再生の取り組みこそが、この新しい時代の潮流に乗るのだと確信したのです。

─── 認証取得への取り組みを始めてみて、難しさや最初のチャレンジはどのような点にありましたか?

前職で、農業分野の国際認証取得に携わった経験から「このノウハウは必ず活かせる」という確信はありました。

そして、実際に自治体の皆さんと向き合ってみると、その確信はより強くなりました。日本の自治体はとても真面目で、すでに質の高い総合計画やルール、ガイドラインをしっかり持っているのです。

だからこそ、本当の課題は「それらの情報が特定の部署内に留まり、外部から見えにくくなっている」という一点に集約されると、すぐにわかりました。

─── すでにある優れた取り組みを、国際基準に沿って「見える化」するだけでよかった、ということですね。

例えば、気候変動対策のため、大洲市には「第4次温室効果ガス対策計画」という優れた計画がすでにありました。しかし、その取り組みは、環境課内と一部の関係者にしか知られていませんでした。

私たちが申請の過程でこの計画を発見し、書類に盛り込んだところ、きちんと評価項目として認められました。

この経験を通じて、「日本の企業や自治体はやるべきことをやっている。ただ、それが伝わっていないだけなのだ」と改めて気づかされました。

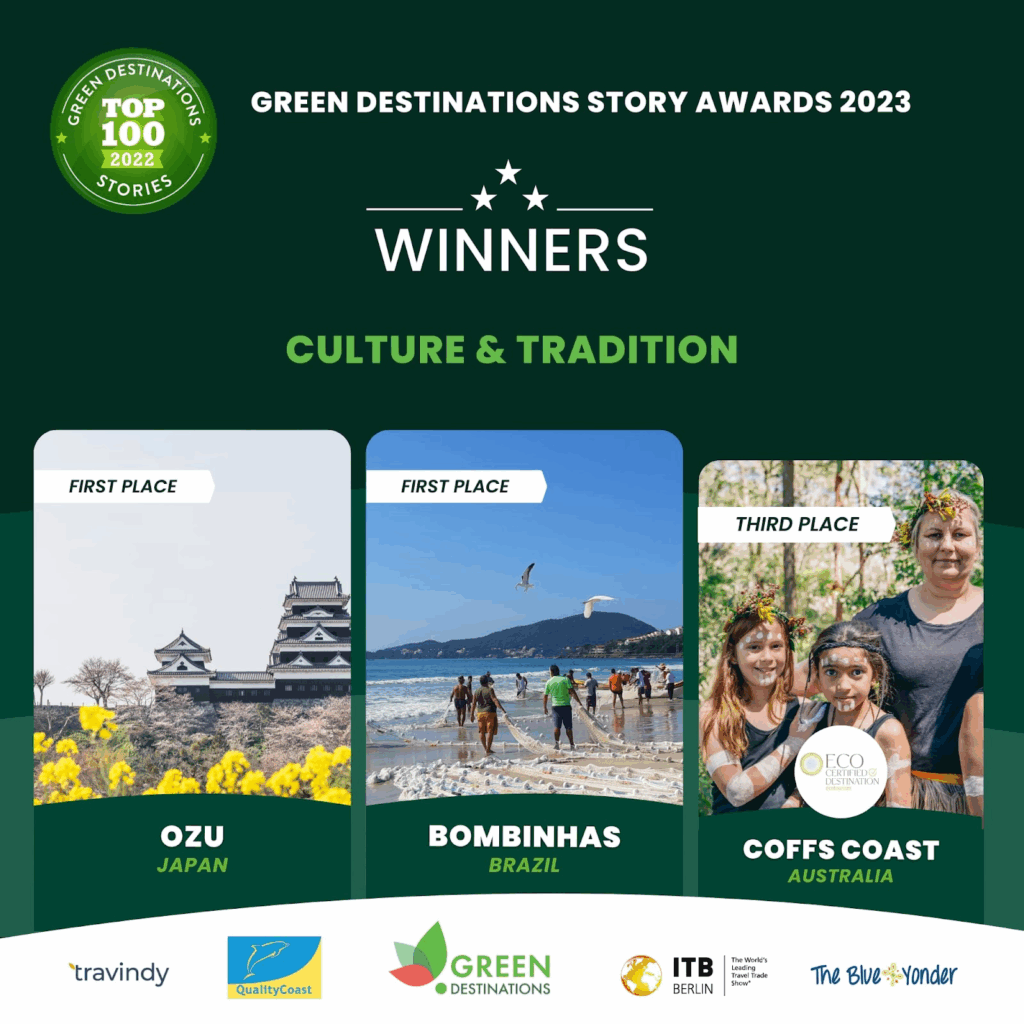

愛媛県大洲市の取り組みは評価され、グリーン・ディスティネーションズが主催する2023年の「ストーリー・アワード」において、「Culture & Tradition(文化・伝統保存)」部門の世界1位に選出。

ドイツで開催された世界最大級の旅行博「ITBベルリン」の舞台で表彰されている。

─── 世界1位の受賞によるメディア露出の影響は、やはり大きかったですか?

はい、非常に大きな手応えがありました。国内外の旅行会社からはもちろん、ITBベルリンでお会いした事業者やメディアの方々からも直接問い合わせをいただきました。

特に興味深かったのは、ヨーロッパの方々は「大洲に行きたい」とご存じなのに、日本のDMC(旅行手配会社)の担当者から「大洲ってどこですか?」と聞かれるという“逆転現象”が起きていたことです。

具体的な商談につながる問い合わせも多く、需要を喚起する確かな効果があったと感じています。

─── 問い合わせ内容としては、実際にツアー造成をしたい、あるいは視察に来たいといったものが多かったですか?

DMC(旅行手配会社)の方々からは、ツアー造成に関するお問い合わせが最も多かったと聞いています。しかし、残念ながらすぐには成約に至りませんでした。理由は大きく2つあります。

まず、受賞と日本の入国制限解除のタイミングがずれてしまったこと。受賞式があった2023年3月時点ではまだ入国制限があり、本格的な受け入れが始まった5〜6月には、ニュースとしての旬を少し過ぎていました。

それから、旅行業全体が、コロナ後の爆発的な需要への対応に追われていたことです。多くの旅行会社が「今は東京〜大阪間のゴールデンルートを手配するだけで手一杯」という状況で、新しい旅行商品を造成する余裕がなかったのです。人手不足も重なり、業界が落ち着くのに1年半ほどかかりました。

そのため、世界一という評価をいただいても、実際の商品化はごく最近になってしまう、という事情がありました。

─── これからグリーン・ディスティネーションズに取り組もうと考えている自治体、特に「トップ100へのエントリー」を検討している地域に対して、何かメッセージはありますか?

経験から断言できるのは、「DMO任せにしない」ということです。自治体の職員が協力することで、認証取得は間違いなくスムーズに進みます。

私も最初はDMO職員として申請書作成を始めましたが、お伝えした通り、市役所や役場の内部にはたくさんの情報が眠っているんです。

途中から市の職員の方に共同申請者となってもらい、その方が市役所内のネットワークで資料を集めてくれる体制に変わりました。すると、私が進めていた時とは資料の集まり方が全然違いました。

自治体が主体でやるのであれば、DMOに委託しておしまい、ではなく、自治体の担当者もしっかりと関わる方が確実に取得できますし、結果的に、関係者の負担を大きく軽減できます。

─── DMOと自治体がそれぞれ専門性を高めつつ、一体となって進む体制が理想だということですね。

その通りです。理想は、DMOと市役所の両方に、専門知識を持った担当者がいることです。

私たちキタ・マネジメントにも、GSTC*の研修を修了した者が在籍しています。それに加え、昨年からは大洲市役所の職員の方にもGSTCの研修に参加してもらい、実際に合格者が誕生しました。

自治体側にも専門知識を持つ担当者がいることで、両組織の連携がより強固になり、プロジェクト全体の推進力が大きく向上すると確信しています。

*GSTC:Global Sustainable Tourism Council(世界持続可能観光協議会)。国連世界観光機関(UNWTO*現UNTourism)などが設立した国際非営利団体で、持続可能な観光に関する国際基準「GSTCクライテリア」を策定・管理している。

─── 世界的な評価を得たことで、観光業だけでなく、地域全体に何か良い変化はありましたか?

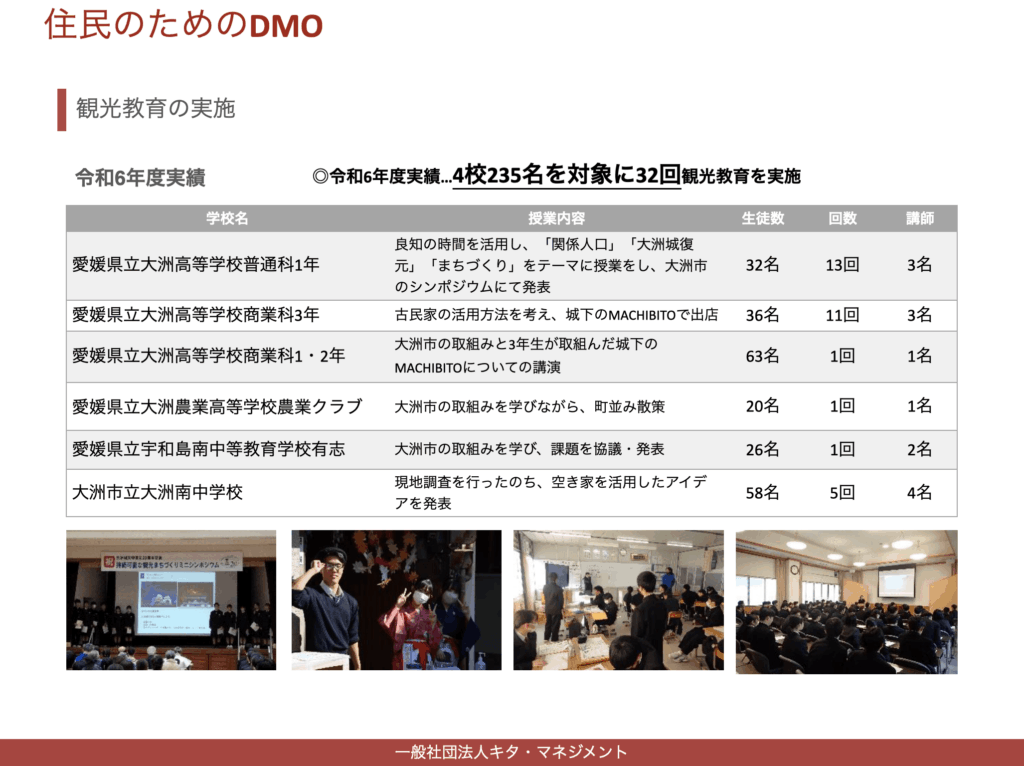

地域における「観光教育」への関心が非常に高まりました。私たちが働きかける前に、地域の学校側から「子どもたちに話をしてほしい」という依頼が舞い込むようになったのです。

世界一になったことなどがニュースで報じられ、どの学校でも取り組んでいるSDGs教育と結びついたのだと思います。現在では専任の担当者を置き、小中高校へ出向いて授業を行う機会が格段に増えています。

─── 地域住民の方々、特に大人世代のシビックプライドを高めるような取り組みはされていますか?

子どもたちへは授業という形でアプローチしていますが、大人向けには、年に一度のシンポジウムで対話の場を設けています。 大洲市と共に、2019年から毎年開催しているもので、専門家を交えながら、私たちの取り組みの現在地をお伝えしています。

このシンポジウムの目的は、専門家もお招きし、市民の皆様に「持続可能な観光とは何か」をご理解いただくと同時に、観光が地域の未来にどう貢献していくのか、その価値を共有することにあります。

─── 空き家再生から始まった街づくりですが、現在のフェーズと、その先の最終的な目標について教えてください。

私たちの第1フェーズは、この町に「観光」という産業そのものを創り出すことでした。かつては宿もほとんどない場所でしたから、まずは観光事業者が集積する「産業クラスター」の形成を目指したのです。

現在では宿泊施設もでき、28の観光事業者が集積するまでになりました。初期の4カ年投資計画も完了し、現在は事業の収益性を高めつつ、小規模な物件再生を継続する、事業基盤が安定したフェーズに入っています。

そして、次のフェーズでは、私たちがDMCとして、集まってくれた事業者の皆さんを儲けさせる仕組みを作ります。これまでは産業の“土台”を作ってきましたが、これからはその土台をより強固にし、拡大させていくことが私たちの使命だと考えています。

大洲での目覚ましい成功は、国内外の多くの企業や自治体から「その手法を学びたい」という切実な声を引き寄せた。キタ・マネジメントの挑戦は、自らの地域を再生するだけに留まらない。

その経験を社会に還元するため、独自の研修プログラムも手掛けている。官民連携のリアルなノウハウから、持続可能な観光の哲学まで、成功の裏側にある実践知を学ぶことができる。

─── 法人向けの研修を始めようと思ったきっかけは、何だったのでしょうか?

きっかけは大きく2つあります。1つ目は、以前から「持続可能な観光」というテーマが、企業の人材育成と非常に相性が良いと感じていたことです。

私自身、前職でグローバル人材の育成研修を手がけていた経験から、私たちの取り組みはサステナビリティのような現代的な課題と深く結びつくと確信していました。

2つ目は、実際に多くの視察依頼をいただいていたことです。企業や自治体、銀行など、多様な組織から視察の申し込みが相次ぎ、私たちの活動に明確な需要があることを実感しました。

これらの理由から、私たちの知見を体系化し、法人向けの研修として提供しようと考えたのです。

─── 様々な企業が視察に訪れるとのことですが、皆さんが最も学びたいと考えているのは、どの部分なのでしょうか?

最も関心を持たれるのは、私たちの「官民のリスク分担モデル」です。私たちの古民家再生事業は、市と民間がちょうど半分ずつ資金を負担する、本当の意味での半官半民事業です。

全国には名目上の官民連携も多いなか、私たちの事例は、行政と民間がどのようにリスクを取り合い、事業を進めていくかの具体的な参考になると考えています。実際に、このモデルを自社の事業展開に活かしたいという目的で視察に来られる方が多いですね。

─── 最後に、井上さんが今後、最も強く発信していきたいメッセージをお聞かせください。

私たちの取り組みは、単なる古民家再生に留まらず、日本の未来課題と向き合うための“哲学”を学ぶ研修です。

例えば、先日ある飲料メーカーの経営層向けに研修を行いました。一見、地方創生とは無関係に思えますが、大洲の空き家問題は、いずれ東京や大阪などの都市も直面する日本の縮図です。

私たちはその現実を提示し、「この社会変化に、あなたの会社はどう向き合いますか」という問いを投げかけます。

その問いに対する私たちの答えが、「徹底的に他者を巻き込む」という哲学です。市役所やDMOの中だけで考えるのではなく、ホテル運営のプロや金融機関など、外部の知恵と資本を覚悟を持って巻き込んできたからこそ、今の姿があります。

この“課題解決の思考法”こそ、あらゆる企業が未来を生き抜く上で応用できる、私たちが提供できる最大の価値だと信じています。