鎌倉で深刻化するオーバーツーリズム。混雑と地域課題を解決する持続可能な観光とは?

古都・鎌倉は、首都圏からのアクセスの良さと豊かな歴史文化に恵まれ、多くの観光客が訪れる人気観光地です。しかし近年は観光客の急増により「オーバーツーリズム」が深刻な問題となっています。

オーバーツーリズムとは、観光地に訪れる人が過度に集中することで、地域住民の生活や自然環境、観光体験の質に悪影響を及ぼす現象です。鎌倉では渋滞や騒音、ゴミ問題などが目立ち、地域住民の生活に影響を与えています。

本記事では、鎌倉におけるオーバーツーリズムの現状と要因、地域社会への影響を整理しながら、鎌倉市が進めるオーバーツーリズム対策について解説します。

鎌倉のオーバーツーリズムの現状

鎌倉は、年間を通じて多くの観光客が訪れる国内有数の観光都市です。

こうした観光客の過度な集中は、地域の魅力を広める一方で、交通渋滞や公共交通の混雑、住民生活への影響といった課題を引き起こしています。[2]

ここでは、特に問題が顕著に現れている3つの事例を紹介します。

- 「スラムダンクの聖地」鎌倉高校前駅に集中する人だかり

- 小町通りから鶴岡八幡宮まで続く終わらない行列

- 住民の足でもある江ノ電の慢性的な混雑

「スラムダンクの聖地」鎌倉高校前駅に集中する人だかり

鎌倉高校前駅周辺では、観光客の集中が地域生活や交通に影響を及ぼしています。アニメ「スラムダンク」の舞台として世界的に知られるこの場所は、国内外から多くのファンが写真撮影のために訪れています。[3]

一部の観光客が車道に出て撮影を行うケースも見られ、交通の妨げや事故の危険性が指摘されている状況です。

こうした観光客の集中は、生活環境に負担を与える課題となっています。

小町通りから鶴岡八幡宮まで続く終わらない行列

食べ歩きや土産物で人気の小町通りは、休日や紅葉シーズンに多くの人が訪れます。歩きながら飲食を楽しむ観光スタイルが主流のため、立ち止まる人が多く、人の流れが滞りやすいのが特徴です。

通りの構造と食べ歩き文化が重なり、人の流れが特定の時間帯に集中することで、小町通りでは慢性的な混雑が生じています。

住民の足でもある江ノ電の慢性的な混雑

江ノ電では、地域住民と観光客の利用が重なり、混雑が常態化しています。

江ノ電は、地域住民が通勤・通学で利用する生活路線であると同時に、多くの観光客にとっても主要な移動手段です。

そのため、休日や観光シーズンには利用が集中し、慢性的な混雑が生じています。この状況は、地域住民の円滑な移動を妨げる一因となっています。

鎌倉でオーバーツーリズムが起きる要因

鎌倉でオーバーツーリズムが進んでいる背景には、観光客数の増加に対して十分に対応しきれていない都市構造や観光スタイルそのものの特徴があります。具体的な要因としては次の3点が挙げられます。

- 観光客の移動を支える交通インフラの限界

- 観光地と住宅地が隣接するコンパクトな街の構造

- 都心から日帰り可能というアクセスの良さ

観光客の移動を支える交通インフラの限界

鎌倉では観光客の急増に対し、交通インフラが対応しきれていない状況が続いています。

しかし、鎌倉は道路が狭く江ノ電の多くが単線区間であることから、交通渋滞や乗車困難が慢性化しています。[8]

神奈川県もこうした「交通混雑」を主要課題と位置づけており、人の流れにインフラが追いつかない状況が続いているのが現状です。

このままでは観光客の利便性が損なわれるだけでなく、住民生活にも影響が及ぶことが懸念されます。

観光地と住宅地が隣接するコンパクトな街の構造

鎌倉では観光エリアが住宅地と隣接しているため、住民生活に直接的な影響が生じています。

小町通りや、大仏などの観光名所が多い長谷では観光客が生活道路まで入り込み、静かな住宅街にも人の流れが絶えません。

このように、観光地と住宅地が密接に混在する都市構造そのものが、混雑や生活への負担を生み出す一因となっています。

都心から日帰り可能というアクセスの良さ

鎌倉は都心からのアクセスが良く、観光の多くが日帰りで行われています。そのため、地域経済への波及効果は限定的です。

このように日帰り観光が中心となる状況では、訪問者1人あたりの消費額が伸びにくく、地域に十分な経済効果をもたらしにくいのが実情です。

一方で、住民にとっては混雑や騒音といった負担が増しやすく、観光と生活のバランスが課題となっています。[11]

オーバーツーリズムが及ぼす影響

鎌倉のオーバーツーリズムは、地域社会や観光客、観光資源すべてに深刻な影響を与えています。

観光客の増加によって住民の生活環境が悪化するだけでなく、観光体験そのものの質も低下し、結果的に地域の魅力や持続可能性が損なわれるリスクがあります。

- これらの影響は大きく次の3つに分けられます。住民への影響|騒音・ゴミ問題・交通渋滞による生活の質の低下

- 観光客への影響|混雑による観光体験の質の低下

- 地域への影響|自然環境や歴史的景観への負荷

住民への影響|騒音・ゴミ問題・交通渋滞による生活の質の低下

観光客の集中は、住民の生活に大きなストレスをもたらしています。

近年は多様な観光客が訪れるようになり、マナーや常識の違いが目立つようになりました。それに伴い、住宅地での騒音やゴミの放置といった課題も見られます。

こうした状況が続けば、地域住民の「観光に対する理解や協力の姿勢」が損なわれるおそれがあるでしょう。観光と生活のバランスをどう取るかが重要な課題となっています。

観光客への影響|混雑による観光体験の質の低下

過度な混雑は、観光客自身の体験価値を下げています。

観光客にとって「人が多すぎる鎌倉」という印象が定着すれば、長期的に地域ブランドや地域経済にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

地域への影響|自然環境や歴史的景観への負荷

鎌倉の歴史的な町並みや自然環境も、観光客集中の影響を受けています。

観光客によるゴミのポイ捨てや歩道の踏み荒らしは、景観や生態系を損なう要因の一つです。

国土交通省の報告でも、観光の受け入れが適切でない場合に「観光資源の毀損」が生じるおそれがあるとされています。

一度損なわれた資源の回復を回復するには多大な時間と費用がかかるため、早期の対策が重要です。。[13]

鎌倉のオーバーツーリズムの対策事例

鎌倉市では、観光客の集中を緩和し、住民と観光が共存できる環境を整えるためにさまざまな対策を進めています。[14]

こうした取り組みは、観光による経済的な恩恵を維持しながらも、地域住民の生活の質を守ることを目的としています。ここでは、その中から代表的な取り組みを5つ紹介します。

- 観光情報の発信で混雑を分散させる

- 駅・交差点の誘導で安全を確保する

- 公共交通の利用促進で車の来訪を抑える

- マナー啓発と監視で迷惑行為を防ぐ

観光情報の発信で混雑を分散させる

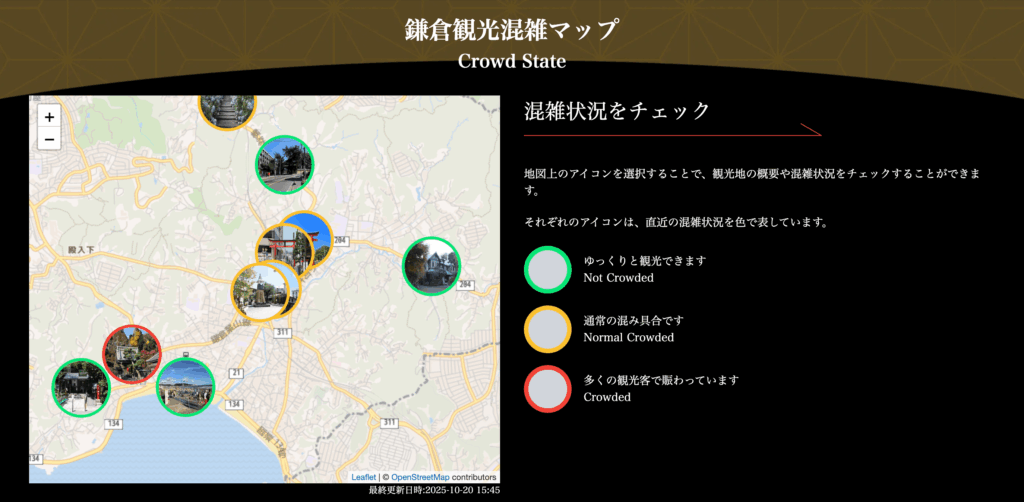

鎌倉市は観光客が特定の時間帯や場所に集中しないよう、リアルタイムの混雑情報を積極的に発信しています。

たとえば、鎌倉市公式観光サイトでは主要スポットの混雑予測やイベント情報を掲載し、来訪者に平日や早朝の利用を促しています。[15]

また、比較的ゆっくり観光できるスポットを含めたモデルコースや体験コンテンツなどを提案することで、観光客の流れを分散させる工夫も行われています。

このような「情報による誘導」は、大規模なインフラ整備を必要とせず、比較的低コストで実施できる点が強みです。

駅・交差点の誘導で安全を確保する

混雑が集中する小町通りや鶴岡八幡宮周辺では、繁忙期に交通誘導員を配置し、安全対策を強化しています。

観光客の歩行ルートを整理することで、事故やトラブルの発生を未然に防ぎ、地域住民の安全を確保しています。[16]

また、鎌倉高校前駅付近では、車道への立ち入りを防ぐための警備員を置いた実証実験も行われました。花火大会や夏季休業中などに警備員を配置した結果、遅延発生日数が減少するなど、一定の効果が確認されました。

このように、観光客の流れを適切にコントロールする取り組みは、地域の安全性を高めるだけでなく、住民と観光の両立にもつながっています。

公共交通の利用促進で車の来訪を抑える

鎌倉は道路が狭く、観光シーズンの自動車渋滞が大きな課題です。

この問題に対し、市では観光客に公共交通の利用を呼びかけており、公式サイトや駅周辺でバスや電車の利用促進を周知しています。

さらに、周辺の藤沢市や逗子市にパークアンドライド用の駐車場を整備。車を市外に置き、公共交通で鎌倉中心部へアクセスできる仕組みを導入しています。[17]

加えて、江ノ電は沿線沿いでシェアサイクル事業も展開されており、短距離移動の新たな選択肢として活用が広がっています。[18]

こうした取り組みにより、鎌倉市中心部の交通負荷を軽減し、より快適で安全な観光環境の実現を目指しています。

マナー啓発と監視で迷惑行為を防ぐ

観光地ではゴミのポイ捨てや路上での危険な写真撮影など、マナー違反が問題となっています。

鎌倉市では多言語対応の看板を設置し、外国人観光客にもわかりやすい形で地域のルールを伝えています。

さらに、江ノ電沿線や小町通りでは市職員や警備員が定期的に巡回し、マナー違反を抑制。

こうした取り組みは、観光地の秩序を保つだけでなく、地域住民が安心して暮らせる環境づくりにもつながっています。

まとめ

鎌倉では、江ノ電や小町通りに象徴されるように、観光客の集中によって日常生活や観光体験、そして自然・文化資源に大きな影響が及んでいます。

地域住民にとっては、移動の不便や騒音、ごみ問題が積み重なり、観光客にとっては混雑による満足度の低下という課題が生じています。さらに、踏み荒らしや文化財への接触といった負荷は、地域の資産を将来に残す上で深刻なリスクといえるでしょう。

しかし、オーバーツーリズムは解決できない問題ではありません。来訪者を分散させる仕組みや地域資源を守るルールづくり、そして住民が安心して暮らせる環境整備は、すでに各地で成果を上げています。鎌倉においても、これらを組み合わせながら、住民・観光客・地域資源が調和する持続可能な観光地づくりが期待されます。

鎌倉の魅力を未来へ引き継ぐために求められるのは、一時的な混雑解消ではなく、長期的な視点で質の高い観光を育むことです。本記事で取り上げた課題と対策は、同じような課題を抱える観光地にとっても貴重な参考事例となるでしょう。

参考文献

[1]環境省「観光地における持続可能な利用に向けた課題整理(鎌倉市)」

[3]朝日新聞デジタル「鎌倉高校前、観光客殺到で市が対策 スラムダンクの聖地」

[4]鎌倉市「鎌倉高校前駅周辺における秩序維持のための実証実験(速報)」

[6]朝日新聞「オーバーツーリズム対策 GW、江ノ電の混雑緩和へ実証事業」

[7]鎌倉市「令和6年(2024年)鎌倉の延入込観光客数約1,594万人」

[8]東洋経済「大混雑、「江ノ電」の運行本数は増やせるか?」

[12]観光庁「訪日外国人旅行者の受入環境に関する調査(令和6年度)」

[13]国土交通省「環境と観光の両立のための持続可能な観光客受入手法」

[14]観光庁「鎌倉市・藤沢市エリアにおけるオーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」