長野県生坂村に学ぶリジェネラティブツーリズム|中山間地域の里山再生と企業が関われる関係人口モデル

犀川が谷を刻む、長野県の中山間地域。ここに、生坂村(いくさかむら)という小さな自治体がある。

切り立った峡谷「山清路(さんせいじ)」や、迫力ある京ヶ倉の岩峰。昼夜の寒暖差を活かして育まれるブドウ栽培。大空を舞うパラグライダー。そして、素朴な味わいの灰焼きおやきに、健やかな平飼い養鶏。一見すると静かなこの村には、驚くほど多様な営みが今も息づいている。

いわゆる観光地のような、目を引く派手な“名物”は少ないかもしれない。だが、リジェネラティブツーリズムの核は、まさにそこにあるように思える。単に“消費される観光”ではなく、自然と地域の再生に自ら加わっていく“学びの旅”へ。その静かな可能性が、この村には秘められているのだ。

企業の視点で見れば、生坂村には「過疎」「高齢化」「里山の荒廃」、そして「地すべり常襲」といった、日本の中山間地域が共通して抱える課題と、長年向き合ってきた場所でもある。いわば、日本の“標準課題”が、色濃く表れている土地なのだ。だからこそ、ここで通用する解決のモデルは、そのまま日本中に展開できる大きな可能性を秘めている。

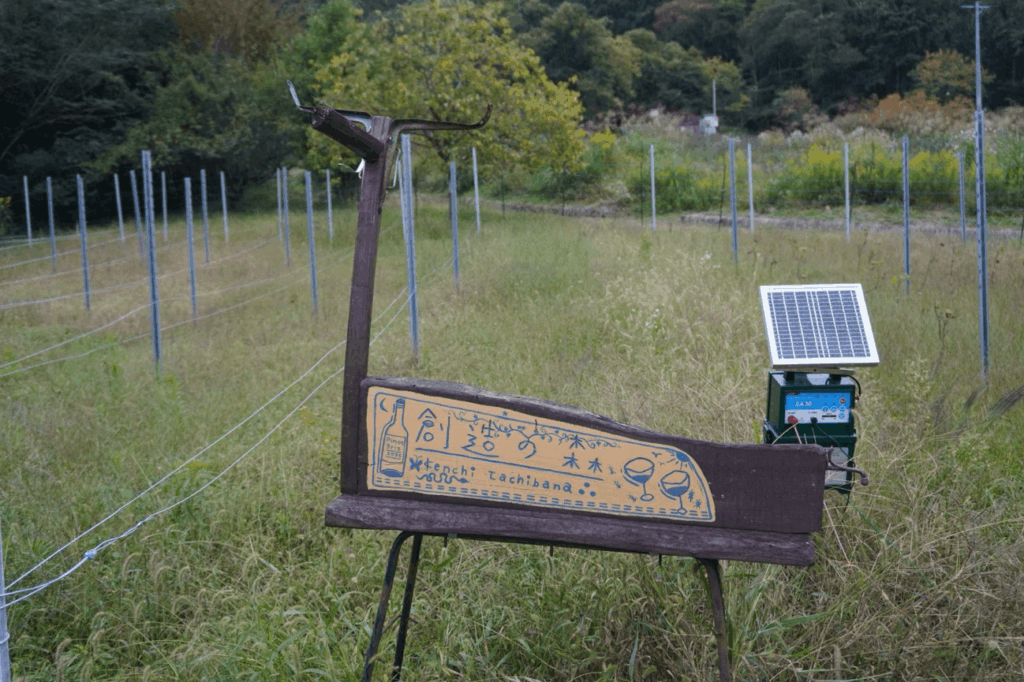

今回、第二期「旅するいきもの大学校!」“創造の森”のキックオフに参加し、その現場を取材した。本稿では、この“創造の森”という試みが、企業による自然や生態系の回復を力強く後押しする場として、どのような役割や可能性を持ちうるのか。その未来を、じっくりと考えてみたい。

“創造の森”が掲げる二つの統合

第二期「旅するいきもの大学校!」が、“創造の森”を舞台に始まる。この取り組みは、二つの大きな「統合」を同時に進めようとするものだ。一つは、環境再生と事業性を両立させる「地球環境と経済の統合」。もう一つは、関係人口とDAO(自律分散型組織)の活用を軸とした「都市と中山間地域の統合」である。

背景にあるのは、ネイチャーポジティブや脱炭素といった思想を、単なる理想論で終わらせず、里山という「現場」に落とし込むこと。そして、従来の「保全」から、持続可能な「活用」へと舵を切ることだ。

この構想を実現するため、企業が注目すべき「仕組み」は、以下の三点に集約される。

1. 測れる環境価値

まず、生物多様性や土中環境、水循環といった自然資本を、現場で観察・記録し続ける点だ。単に自然を守るだけではない。「調査→アーカイブ→評価→保全計画→実践」というサイクルを回し、環境再生の価値を具体的に「可視化」する。これにより、企業は自社の貢献度を測ることが可能になる。

2. 担い手の再設計

中山間地域の課題である「担い手不足」を補うため、都市住民、学生、企業人材が、草刈りや間伐、畑の管理といった活動に直接関与する。

さらに注目すべきは、この「関係人口のコミュニティ」運営だ。地元向けの“互助・共助の仕組み”を円滑にするツールとして、DAO*(自律分散型組織)という新しい技術の活用が検討されている。

3. 価値の循環

この取り組みで生まれた収益(体験参加費、寄付、投資、ロイヤリティなど)は、そのまま地域に「再投資」される。具体的には、農地や遊休資産の再生、教育・安全施設の整備などだ。資金の使途が透明化されることで、企業は「投資」が「再生」につながる循環を実感でき、継続的な参画意欲を高めることができる。

| *DAO(自律分散型組織):ブロックチェーン上で、プログラム化されたルール(スマートコントラクト)に基づき、自律的に運営される組織のこと。特定の管理者や中央集権的な主体が存在せず、参加者(トークン保有者など)の投票によって意思決定が行われる。 |

キックオフの現場から ── “身体で学ぶ”ことの意味

初回のフィールドワークは、動植物のデータを収集するものだ。これには、環境教育・保全活動を専門とする奇二先生(立教大学スポーツウエルネス学部准教授)が同行した。そこで、準絶滅危惧種のアカハライモリとの、印象的な出会いがあった。

なぜ、ここにイモリがいるのか。 参加者の視線が、その生息環境へと導かれる。

水辺があり、草地が広がり、林が続き、畑があり、そして人家が点在する。この、多様な環境がパッチワークのように織りなす「里山のモザイク」。それこそが、アカハライモリのような生き物にとって、食物、水、隠れ場所という「生命の必須条件」をすべて満たす鍵だったのだ。

参加者たちは、図鑑の知識としてではなく、この小さな命との生々しい遭遇を通じて、里山が持つ本当の意味を「身体で」理解したのである。

薬膳研究家・中村氏のセッションでは、陰陽五行の捉え方を通じて、「自然=身体=暮らし」の関係性をあらためて認識する時間となった。

例えば、旬の食材がなぜ今、私たちの身体に必要なのかを知る。それは、机上の知識を得ることではない。自分の身体が自然のサイクルとともにある、という当たり前だが忘れがちな感覚を呼び覚ます「体験」そのものだ。

「自然を再生せねばならない」という、頭だけの正論や理屈だけでは、人はなかなか行動に移せない。

まず、自らの「身体感覚」を通じて、自然とのつながりを実感する。その実感が、「自然を大切にしたい」という純粋な「意思」を支える。そして、その意思こそが、実際に土に触れ、森を手入れする「手」を動かす原動力となる。

リジェネラティブツーリズム(自然の再生)の歯車は、まず参加者自身の身体が、自然と深く「再接続」されて初めて、力強く回り始めるのである。

伸び切ってしまった竹林の伐採は、土壌を豊かにするために欠かせない作業だ。放置された竹林は密度が高く、地表に日光が届かなくなる。すると下草が育たず、落ち葉も分解されにくくなり、土壌中の微生物や昆虫の活動が低下してしまう。結果として、土が痩せ、生態系の多様性も失われていく。

“創造の森”では、日光が届く環境を取り戻すために、竹林伐採を実施した。竹を適度に間引くことで、森の中に光と風の通り道が生まれる。すると、地表には再び草花が芽吹き、土壌微生物の活動が活発になる。やがて、豊かな土が再生されていく。竹林の手入れは、里山の生態系を健全な循環に戻すための、大切な一歩なのだ。

当日の天候は、あいにくの雨だった。しかし、参加者にとって、この雨は単なる障害ではなかった。むしろ、その雨を「全身で感じながら身体を動かす」という体験そのものに、大きな意味があったのだ。

都会の暮らしでは、雨は効率を妨げる「邪魔者」として感じられることが多い。けれども、里山にとっては、命の循環を支える「恵み」にほかならない。その当たり前だが忘れがちな事実を、冷たい雨の感触とともに全身で思い出す。そんな時間でもあった。

里山のリアリティ ── 課題を“価値仮説”に変える

生坂村の人口は1,600人弱。高齢化は進み、田畑は70代の数人がなんとか支えている状況だ。

土地の課題もある。地すべりの常襲地であるため、対策としてコンクリートで固められてきた「歴史」が、今も風景のあちこちに顔を覗かせる。家は安くても、すぐに住める状態の物件は少ない。太陽光パネルが点在していても、省エネや節電といった文化が、村全体に深く浸透しているわけでもない。

しかし、第二期「旅するいきもの大学校」の核は、まさにここにある。こうした「どこにでもある日本の課題」を直視し、それを「課題があるからこそ、ここでやる価値がある」という仮説に転換することだ。

中山間地域が抱える課題は、裏を返せば、そのまま新しい価値を生み出す「余地」を秘めている。

たとえば、深刻な「担い手不足」は、都市人材の参画設計という視点で見れば、外部人材にとっての「学びと実践の場」として地域を開くことにつながる。結果として、新たな関係人口が生まれるだろう。

荒廃が進む「土地」も、無価値ではない。コンクリートの歴史も含め、その土地の成り立ちを学び、安全に配慮しながら活用すれば、それは「レジリエンス学習のフィールド」へと生まれ変わる。

気候変動の時代において、自然と直接向き合いながら学ぶ経験は、都市では決して得られない価値を持つ。

生坂村が「地すべり常襲地帯」であるという事実。それは、見方を変えれば、土木・地質・防災を学ぶための、これ以上ない「生きた教材」として活かせるということだ。自然と暮らしがいかに密接か、災害をいかに「自分ごと」として捉えるか。そのリアリティある学びの場が、ここにはある。

「アクセスの悪さ」という課題も同様だ。私たちが「短期旅行」という前提を外すだけで、その意味は反転する。「滞在型×合宿×長期学習」と組み合わせることで、移動の不便さは、むしろ「じっくりと腰を据える」という体験価値を高める要素に変わる。移動そのものが価値となるような、“暮らすような滞在”を設計すればよいのだ。

そもそも都会で暮らす人間は、効率化された日常とは真逆の、その地域が本来持つ“ライフスタイルそのもの”に魅了される。

車で効率的に移動するのではなく、あえてゆっくりと歩き、風景を味わう。朝は、生坂村を見下ろせるスカイスポーツ公園でパンと珈琲を味わいながら、谷を渡る風の感触にそっと意識を向けてみる。こうした「日常の所作」そのものを丁寧にデザインすること。その積み重ねが、地域の「物語」となっていく。

安宅 和人氏の著書『風の谷という希望――「残すに値する未来」をつくる』が示す「風の谷」とは、まさにこのような場所が持つ、独自の景観や自然条件のことだろう。これらを「物語資産」として、丁寧に編集し直すこと。それこそが、訪れる人の心を動かす“本質的な魅力”へと昇華されていく。地域課題を価値へと反転させ、暮らしそのものを体験として届けることこそ、中山間地域の未来をひらく鍵となる。

また、今、日本全国でインフラの老朽化や過疎化が進んでいる。そうした中で、都市で暮らす私たちは、中山間地域から「非常に安い経済価値」で、水や食料、安全といった多くの恩恵を受け取っている。その事実に、私たちは自覚的になるべきタイミングにきている。

中山間地域の価値を見つめ直す

中山間地域の維持は、遠い山奥の話ではない。それは、「都市インフラを支える基盤」として、都市生活者にとっても極めて重要な意味を持つ。

まず、山間部は都市の飲料水や農業用水を供給する「水源地」だ。もし、森林保全が不十分になれば、水質悪化や土砂流入を招き、都市側が負担する浄水や防災のコストは一気に跳ね上がる。

同時に、健全な森林は「天然のダム」として土砂災害を抑え込む役割も持つ。山が荒れると、河川氾濫や土石流が都市部を直接脅かし、インフラの脆弱性を高めてしまう。

そして何より、中山間地域は生態系の「供給源」である。農作物、水、空気、景観といった、都市の生活を支える根幹的な“自然インフラ”は、そこにある生物多様性から生まれているのだ。

林業や農業が衰退し、耕作放棄地や荒廃林が広がるとき、そのリスクはやがて都市にも跳ね返ってくる。つまり、中山間地域とは都市の「上流インフラ」にほかならない。そこを維持することは、単なる自然保護ではなく、都市の安全・経済・生活の質を守るための、未来に向けた「不可欠な投資」なのである。

では、この「上流インフラ」の維持という大きな課題に対し、企業は具体的にどう関わっていけば良いのだろうか。

次に、“創造の森”のような自然再生のプロジェクトへの参加が、自社事業における生物多様性の回復という「学び」に確実につながるために、企業はどんなことを意識し、準備をしておくべきか。それを、一緒に考えてみたい。

企業が押さえるべき指標──測定・比較・還元のフレーム

“創造の森”では、活動を通じて目指す姿にたどり着くため、どのKPI(重要指標)を設定すべきか、今も試行錯誤が続いている。

特に企業との連携を進める上では、こうした明確な指標が欠かせない。里山が持つ「ふんわりした良さ」を情緒的な言葉のままにせず、客観的に「測れる言葉」へと翻訳していく必要があるからだ。そこで現在、生態系、地域社会、経済という三つの観点から、KPIの設計が進められている。

1. 自然資本のKPI

- iNaturalistやBIOMEを活用した「生物種の記録数」

- 土壌炭素量や土壌の浸透能

- 水質(COD・BODなど)

- 水辺・草地・林・畑といった「植生モザイクの面積」

- 外来種対策の実施回数など

2. 社会資本のKPI

- 参加者の再訪率

- 地元参加者の比率

- 草刈り・竹細工・用水路整備といった「地域技能とのマッチング件数」

3. 経済面のKPI

- 参加費などが里山整備や安全設備に回されたかを示す「再投資率」

- 食材や資材の「地元調達率」

- 関係人口DAOにおける「投票参加率」や「提案の採択率」

重要なのは、これらのKPIを個別に追うことではない。「施策 → 環境・地域の再生 → 質の高い体験 → 売上 → 地域への還元」という、明確な循環モデルに紐づけることだ。

これにより、里山での取り組みは単なるCSR(企業の社会的責任)の枠を超え、本業の価値創造と直結する「生きた投資」として機能しうるのである。

企業が押さえるべき指標──“保全から活用へ”の設計指針

まず取り組むべきは、里山の土地利用を「再整理」することだ。すべての土地を同じように扱うのではない。「ここは手つかずのまま、自然の再生に任せるエリア」「ここは人の手で手入れを続け、発展させていくエリア」というように、明確にゾーニング(区分け)する。

それぞれの役割を定義したうえで、次に考えるのが「人の動き」である。イベントなどで人が立ち入るルートについては、そのエリアの「生きものへの負荷の許容範囲(閾値)」をあらかじめ設定する。そして、その制約を必ず守る範囲の中で、人が安全に回遊できる動線を設計していくのだ。

次に、安全と品質の基盤づくりも重要な柱だ。例えば、“創造の森”では、許可を得て沢の水を使用しているが、飲み水・炊事・手洗いなどの用途ごとに、使い方と動線を明確に区分している。

ピザ窯や炊事場といった設備も同様だ。 衛生管理、火の扱い、そして「どこに排水するか」という水の行方。 これらを細かくルール化することで、初めて訪れる人が使っても、一定の安全性と品質が保たれる状態を目指している。

こうした「分ける」仕組みや「水の行方」への配慮は、本来、自然の中で暮らすうえでは当たり前の「知恵」であり、「自然のシステム」そのものだ。

ただ、上下水道がすべてを担う都市の暮らしでは、水の出所や行方は見えにくくなる。その結果、私たちはこの当たり前の感覚を、いつの間にか失いがちになっているのである。

あわせて、「地域のサプライチェーン」を地産地消でつないでいくことも大切だ。例えば、生坂村には「にわにわ自然養鶏」という循環型の小さな養鶏場がある。地域の未利用資源を発酵させた自家製飼料と平飼いで、国産鶏を健やかに育てる。

また、古民家を改装したカフェ兼ギャラリー「工芸と喫茶 ひとつ石」は、地域作家の工芸品と、豊かな珈琲の時間を楽しめる場所だ。

旅やフィールドワークの行程に、こうした小規模事業者との「出会い」を意図的に組み込み、現地での購買や体験につなげていく。さらに、マイクロ決済やサブスクリプションといった仕組みを活用し、一度きりの訪問で終わらせず、リピートにつながる持続的な「売上の流れ」を設計することもポイントとなる。

もう一つの柱が、「地域とのコミュニケーション」の設計である。例えば、DAO(自律分散型組織)のような新しい概念は、そのまま持ち込んでも機能しない。地元にとっては「互助・共助の会」といった既存の言葉に置き換える方が、よほど自然である。

オンライン投票を導入するにしても、紙の回覧や集会といったアナログな手段と併用することを検討していきたい。透明性が信頼の基盤となる長野の文化に合わせた、丁寧な運営が欠かせない。

これは「外への発信」においても同様だ。対象に合わせて二層で考える必要がある。都市向けには英語やカタカナを戦略的に活用する一方、信州向けには横文字を控え、「お願い」「おかげさま」といった土地の言葉で伝えるほうが、人々の心に深く届く。

実は、「地域経済の循環」や「丁寧なコミュニケーション」といった、これまで見てきた基本的なエッセンスは、そのまま企業の事業運営にも通じるものだ。

今、多くの企業が、自社事業が環境や地域に与える重要性の高い影響(インパクトマテリアリティ)を特定し、どう向き合うかを考え始めている。その視点は、里山での取り組みと全く同じである。

里山を丁寧に見つめること。それは、自社が関わる自然資本や地域社会をどう深く認識し、彼らとどう信頼関係を築いていくべきか。その本質的なヒントを、私たちに与えてくれる。

“里山を経営資源にする”

里山には、農林、防災、文化、金融、人材といった多様な価値が、重層的に存在している。この価値を“ふんわりした魅力”のまま扱うのではなく、「エコシステム」と「生態系サービス」という二つの層で明確に整理し、「経営資源」として再編していく必要がある。

まず、「農林×観光」の視点だ。 草刈り、畔(あぜ)なおし、畑の管理といった、従来は「コスト」でしかなかった作業を、そのまま「体験」として収益化する仕組みをつくる。その際、作業の報酬はDAO(自律分散型組織)で透明に割り振られ、参加者の関わりが確実に地域へ還元される。その流れを「見える化」するのだ。

次に、「防災×教育」の視点。 地すべり常襲地という「課題」そのものを教材に変え、“学びのルート”を造成する。ここでは安全管理と教材化を両立させ、地域の重い課題を、ここでしか得られない「学習価値」へと転換する。

ほかにも、「地域文化×プロダクト」の視点も重要だ。灰焼きおやき、養鶏、葡萄、工芸といった地域の宝を、小ロットのブランドとして磨き上げる。そして、それを関係人口がサブスクリプションで「買い支える」仕組みを整える。

「金融」面では、透明性が鍵となる。用途を限定したクラウドファンディングとトークン配布を組み合わせ、資金の流れとKPI を月次で公開する。これにより、ESG投資にも耐えうる透明性を確保する。

人材面では、「冬の3ヶ月は手仕事を豊かに」といった、地域の時間軸に合わせた発想が求められる。高齢者の経験と若者の行動力を組み合わせ、混成チームで動く。

そして、地域文化への適応も欠かせない。横文字が馴染みにくい土地では、DAOを“互助”、ネイチャーポジティブを“生物多様性回復”と、地域の言葉へと「翻訳」する配慮が必要だ。

生坂村がモデルに選ばれた理由は、この地が、地すべり、谷地形、主要ルートから外れた「通過点」といった特徴を持つ、「ごく普通の里山」であるからだ。だからこそ、ここで生まれる再生モデルは、全国に展開できる「普遍性」を持つ。

戦略は明確だ。まずは「点」(“創造の森”)の安全・品質・KPIを徹底的に固める。次に、それを犀川流域という「線」へと段階的に拡張していく。

このように、里山に眠る多様な価値を一つひとつ丁寧に整理し、「体験・経済・学び・信頼」の循環としてデザインし直していくこと。ここまで述べてきた内容は、まさに現在検討していること、そしてこれから検討していくことであり、多くの可能性を秘めている。

それこそが、里山を「持続的な経営資源」へと生まれ変わらせるための道筋なのだ。

“風の谷”は、問いを運ぶ 。

中山間地域・生坂村と、その周りの自然の再生は、大規模な開発や象徴的なモニュメントづくりではない。荒れはじめた里山に、もう一度人の手が入り、失われかけた互助と誇りが息づく「小さな谷」を取り戻すこと。その営み自体に、大きな意味がある。

ここでは、旅人はもはや単なる消費者ではない。再生のプロセスに関わる「仲間」だ。企業もまた、資金を提供するスポンサーではなく、ともに価値を育てる「共創者」として関わることができる。

安宅 和人氏が著書で示した「風の谷」のように、従来の都市型とは異なる、美しい自然と調和した土地・風土・暮らしのオルタナティブな未来。その一つの姿が、ここに描かれようとしている。

自然豊かな “疎な空間” でありながら、都市に頼らずとも、人が住み続けられる「もう一つの未来」の一部に、生坂村はなれるだろうか。

ひとつの谷に関わった問いや気づきは、まるで風に乗るように人から人へと渡され、やがて「面」として広がっていく。外部の人材や企業の知恵が、この谷に局所的に積み重なることで、小さな谷そのものが自律したエコシステムへと変わり、地域の未来を自ら育てていく力が生まれる。

「里山の再生を、あなたの本業の未来とどうつなげられるか?」

その問いに向き合うための場として、“創造の森”は静かに、しかし確かに動き出している。ここで生まれる小さな実践は、やがて他の谷へと「風」のように渡り、全国の里山の未来をひらく可能性を秘めている。