観光産業の未来人材戦略:日本企業に迫る「2035年の労働力危機」

2025年9月29日に世界旅行ツーリズム協議会(WTTC)とOxford Economicsが発表した「Future of Work in Travel & Tourism」は、旅行・観光産業が直面する労働市場の大転換を明らかにしました。

世界的に労働需要が急増する一方で、供給不足が深刻化し、特に日本における影響は看過できないレベルに達すると指摘されています。

本稿では、レポートの要点を整理しながら、日本の事業者にとっての示唆を読み解きます。

世界で進む労働需給のミスマッチ

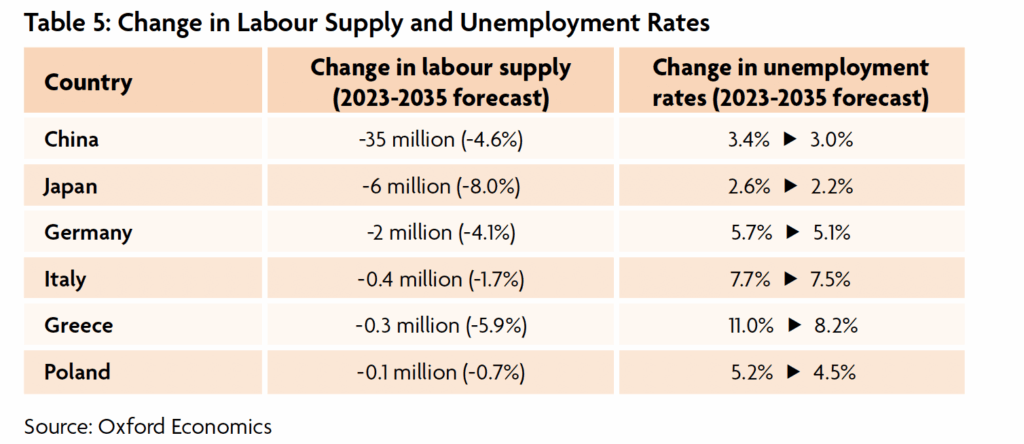

2035年までに旅行・観光産業で必要とされる労働力は急増し、対象20カ国合計で4,310万人が不足すると予測されています。これは需要に対して16%の労働供給ギャップに相当します。特に中国、インド、EUといった主要市場で深刻な人材不足が見込まれます。

その中でも顕著なのが、接客やサービス業務といった低スキル領域の不足(約2,010万人)です。自動化やAI活用が進む一方で、人間のホスピタリティが不可欠な領域は依然として労働集約的であり、業界固有の課題が浮き彫りになっています。

日本における「最大の人材ギャップ」

レポートの中で最も強調されているのは、日本の特殊事情です。2035年、日本は需要に対して29%もの労働力不足に直面すると予測されており、調査対象国の中で最大のギャップとなります。

その背景には以下の要因があります。

- 人口減少と高齢化:労働供給は600万人減(▲8%)が見込まれ、労働市場の縮小が不可避。

- 低失業率の常態化:全産業で人材が不足する構造的要因により、観光産業は他業界との獲得競争にさらされる。

- 地方依存度の高さ:観光需要の多くが地方に集中する一方で、地方の労働市場はさらに縮小しており、需給の乖離は都市部以上に深刻。

日本企業にとってのリスクと課題

- サービス品質の低下リスク

宿泊、交通、飲食といった基盤領域で人材不足が続けば、観光客に対するサービス水準の低下につながりかねません。観光立国戦略の信頼性が揺らぐリスクがあります。

- 地域経済活性化の阻害

観光は地方経済の柱ですが、人材確保が難航すれば需要拡大を受け止めきれず、地方創生の機会損失となり得ます。

- 競争優位性の低下

中国・韓国・東南アジア諸国は積極的に観光インフラ整備と人材育成を進めており、日本が労働力戦略を誤れば競争力を喪失する危険性があります。

戦略的対応策:日本企業が取るべき方向性

レポートおよび国際事例を踏まえると、日本の観光事業者が検討すべき対応策は次の通りです。

1. 観光産業に特化した高度人材の受け入れと多文化共生マネジメント

人口減少下において、国内人材だけで需要を満たすことは困難です。技能実習制度や特定技能の枠組みを超え、観光産業に特化した高度人材の受け入れスキームを設計する必要があります。多文化共生のマネジメント体制も不可欠です。

2. デジタル・自動化投資

チェックイン・チェックアウトの自動化、多言語AIコンシェルジュ、キャッシュレス決済基盤など、人手不足を補うテクノロジー導入が急務です。これにより、従業員は高付加価値な顧客体験の提供に集中できます。

3. 教育機関との連携強化

観光産業に魅力を感じる若手を育成するためには、大学・専門学校と業界の連携が必要です。カリキュラム共同設計やインターンシップを通じて、就業意欲を高める仕組みが求められます。

4. 職場魅力の向上と待遇改善

待遇改善に加え、キャリア形成の見通しや柔軟な働き方の導入、多様性・インクルージョンの推進が重要です。観光産業を「選ばれる業界」にすることが競争力の基盤となります。

企業への示唆:2035年を見据えた行動計画

観光産業は2035年までに世界全体で新規雇用の3分の1を創出するとされる成長産業です。その一方で、日本は世界最大級の人材ギャップを抱えるリスク国家と位置付けられました。

これは裏を返せば、適切な戦略を打ち出せば競争優位性を確立できるチャンスでもあります。外国人材の活用、デジタル技術導入、人材育成、職場環境改革を通じて、日本の観光産業が「持続可能かつ競争力ある成長モデル」を実装できるかが問われています。

観光関連企業は今こそ、「2035年の人材危機」を前提とした事業戦略を描くべきです。その成否が、訪日観光の持続可能な成長と日本経済全体の競争力に直結すると言えるでしょう。