取材– tag –

-

対立から共創へ。ツーリストシップがひらく観光再生の物語と企業の新しい役割

観光地で深刻化するオーバーツーリズムは、単なる混雑の問題ではない。その本質は、旅行者と住民の対立構造にある。 多くの場面で、観光産業は経済効果を中心に評価されている。訪問者数や消費額といった数字が成功の指標とされ、地域固有の文化や住民の暮... -

SHIMA DENIM WORKSの挑戦、沖縄発「バガスモデル」で切り拓くエシカルファッション

沖縄の原風景とも言えるサトウキビ畑。風に揺れる美しい風景は、訪れる人々に南国の開放感を与えてくれる。しかし、その美しい風景の裏側に、長年解決されずにきた「重い課題」があることを知る人は少ない。 沖縄県内では年間約84万トンのサトウキビが生産... -

正しさより、“楽しさ”で人は動く。沖縄が仕掛ける「エシカルトラベル」は、観光客の行動変容をどうデザインしたか?

「サステナブル」という言葉に、少し疲れを感じていないだろうか。気候変動やオーバーツーリズムといった課題の深刻さは、誰もが理解しているが、個人の旅にまで「常に正しくあれ」と求められることは、時として心理的な重荷になる 。 観光産業が直面して... -

漆器の「循環」が地域を耕す。さぬきうるし Sinra が語る、100年先を見据えた産業の再生

工房に籠もり、一振りの筆に魂を込めて、ミリ単位の美しさを追求する。多くの人が「漆芸家」や「伝統工芸の職人」と聞いて思い浮かべるのは、そんな孤高の姿ではないだろうか。 もちろん、技術へのこだわりは職人の命だ。しかし、香川県高松市で漆芸工房「... -

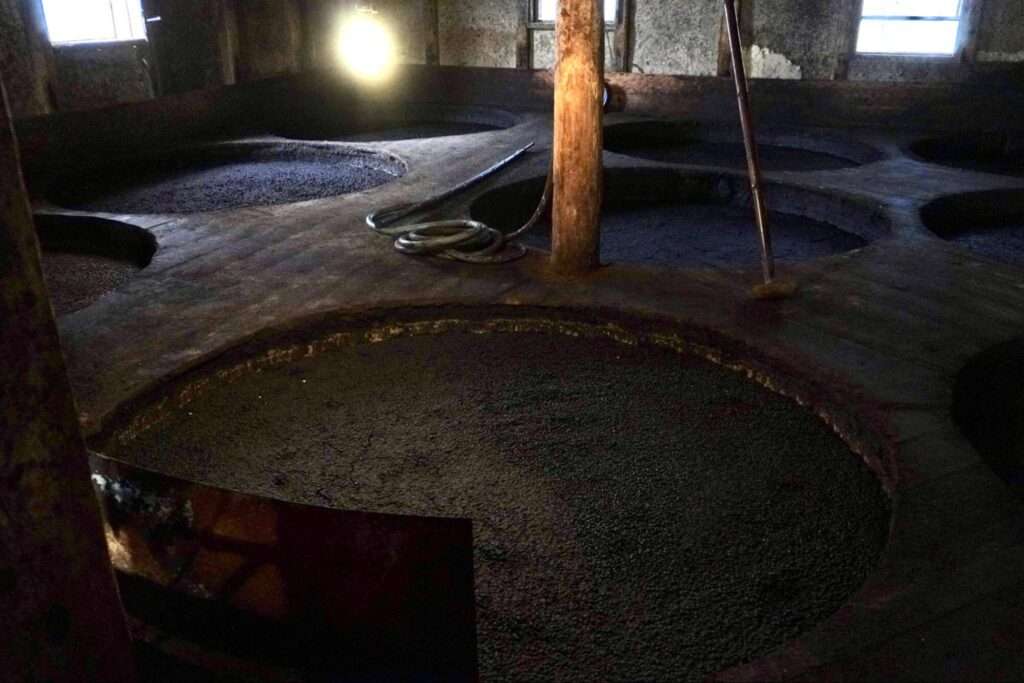

「自社だけ」では、未来に残せない。ヤマロク醤油に学ぶ、100年先へバトンを渡す“共存”の経営論

薄暗い蔵の扉をくぐると、ピンと張り詰めた空気に思わず息を呑んだ。見上げれば、梁や柱、土壁に至るまで、びっしりと「菌」が覆い尽くしている。積み重ねられた時間の重みと、目には見えない命の気配が、畏怖の念となって肌に迫ってくる。 100年以上使い... -

大井川流域に学ぶリジェネラティブデザイン|南アルプス水源地で十山がつくる「地域共創と再生の循環」

企業人、行政官、NPO職員、そしてクリエイター。普段は異なる言語やルールで動いている人々が、「流域」という一つの視点のもとに集う。「Shizuoka Re:vision Camp 2025」は、そんな異業種のメンバーが全7回・約5か月にわたり、環境と事業の新しい共生関係... -

「ビジョン」が人を育て、「人」が未来をつくる。 香川県 “かがわの「里海」づくり”が示す、持続可能な“仕組み”

かつて暮らしと密接だった海が、今、多くの地域で「遠い存在」になりつつある。 海洋ごみ問題、生物多様性の損失、そして人々の意識から海が遠のいていく「関わりの希薄化」。関わりが薄れていくことで、私たちの暮らしから海が切り離され、自然とのつなが... -

武道ツーリズムが紡ぐ文化と心 | 岩本衣美里さんが語る空手と旅の共鳴

空手の発祥地である沖縄には、約400もの道場が存在しています。[1] 県内のコンビニ数が約800店舗(令和5年3月末時点)であることを考えると、コンビニの半数に匹敵する道場数は、空手が地域に深く根づいている証拠といえるでしょう。[2] 空手は沖縄で「郷... -

長野県生坂村に学ぶリジェネラティブツーリズム|中山間地域の里山再生と企業が関われる関係人口モデル

犀川が谷を刻む、長野県の中山間地域。ここに、生坂村(いくさかむら)という小さな自治体がある。 切り立った峡谷「山清路(さんせいじ)」や、迫力ある京ヶ倉の岩峰。昼夜の寒暖差を活かして育まれるブドウ栽培。大空を舞うパラグライダー。そして、素朴... -

正解を疑い、揺らぎを経営する。隠岐・海士町 Entô が「余白」から問いかける、リジェネラティブな未来

島根県・隠岐諸島、海士町(あまちょう)。人口約2,300人のこの島は、島全体がユネスコ世界ジオパークに認定された「大地の公園」である。 その中核的な役割を担うのが、泊まれるジオパークの拠点施設であるEntô (エントウ)だ。都市から遠く遠く離れた、...