Mana Earthly Paradise|地球再生を目指すリジェネラティブホテルの挑戦

「サステナビリティやCSR活動が、本当に社会や環境のためになっているのだろうか」——観光事業者や企業のサステナビリティ担当者の中には、こんな疑問を抱く方もいるかもしれません。

本記事で紹介する「リジェネラティブ」という考え方は、その答えを導くヒントです。環境負荷を減らすだけでなく、地域を積極的に「再生」していく新しいアプローチを指します。

本記事では、バリ島のエシカルホテル「Mana Earthly Paradise(マナ・アースリー・パラダイス)」を事例に、リジェネラティブツーリズムの概念から、建築・エネルギー・食・経済といった具体的な5つの実践システムまでを徹底解説。[1]

「泊まるだけで地球が再生する」という革新的なビジネスモデルを参考に、事業へのヒントを見つけましょう。

なぜ今、観光に「リジェネラティブ」という視点が必要なのか?

現代の観光産業は大きな転換点を迎えています。特にバリ島のような人気観光地では、経済成長の裏側で深刻な環境負荷が顕在化しています。今こそ従来の「持続可能な観光」を超え、地域を積極的に「再生」する新しいアプローチが必要です。

バリ島の水やゴミ問題と観光の影響

観光産業が経済の主軸を担うバリ島では、その急成長に伴い水不足という深刻な問題が発生しています。観光客の増加により、地元住民の稲作に必要な水資源への負荷が高まっているのが現状です。この問題の背景には、観光施設での大量の水使用があります。

また、廃棄物の処理も大きな課題となっています。観光客の滞在に伴う生活排水や食品廃棄物は、適切に処理されなければ地域の環境汚染につながりかねません。このような状況では、単に環境負荷を「減らす」だけでは不十分で、むしろ環境を「改善」する取り組みが必要といえるでしょう。

リジェネラティブツーリズムとは?

リジェネラティブツーリズムは、持続可能性を超えて地域の「再生」を目指す新しい観光の概念です。従来のサステナブルツーリズムが「現状維持」や「負荷軽減」に重点を置いていたのに対し、リジェネラティブツーリズムは積極的に環境や社会を改善していく点が特徴といえます。

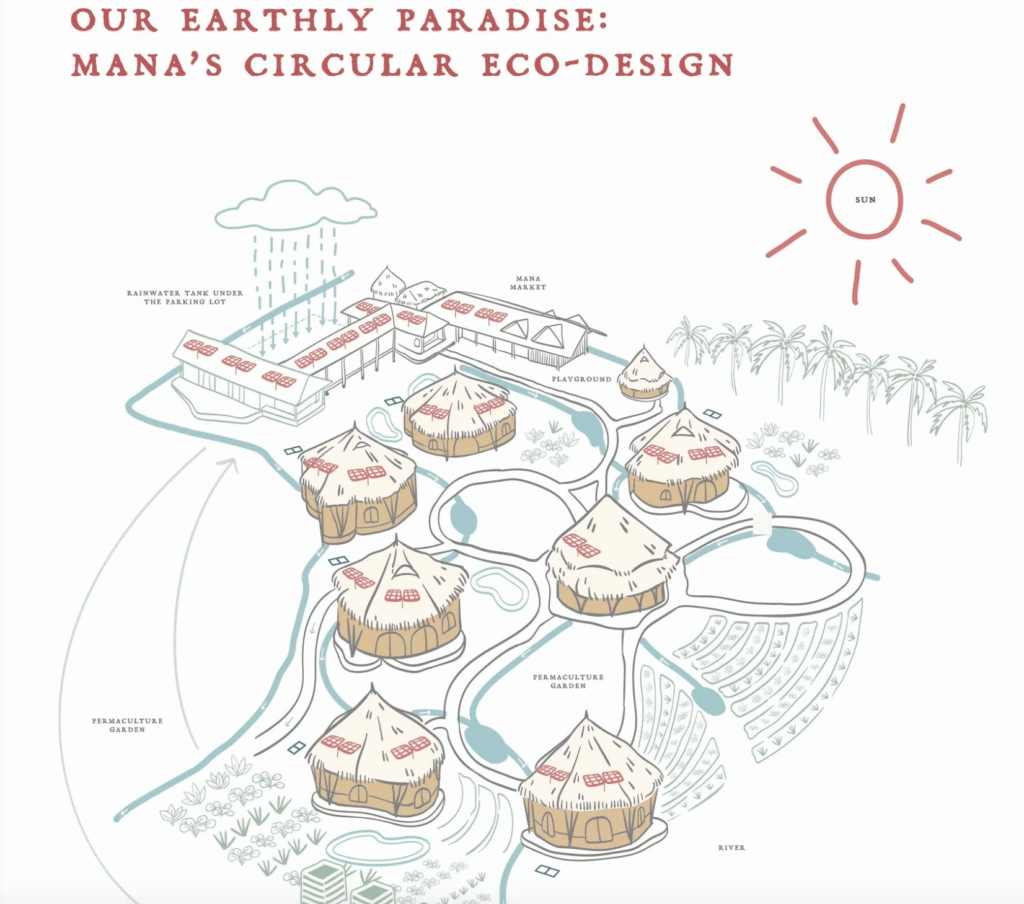

「Mana Earthly Paradise」が提示する新しい旅の形は、まさにこの理念を体現したものです。ここは「泊まること自体が社会貢献になる」次世代のエシカルホテルです。太陽光発電での再生可能エネルギー利用、雨水の循環システム、廃材を活かした建築デザインなど、さまざまな工夫を通じて地域の環境再生に貢献しています。

宿泊費の一部はアジア太平洋で活動するチェンジメーカーたちを支援する取り組みに活用され、ゲスト自身が社会変革を後押しする一員となれるのです。

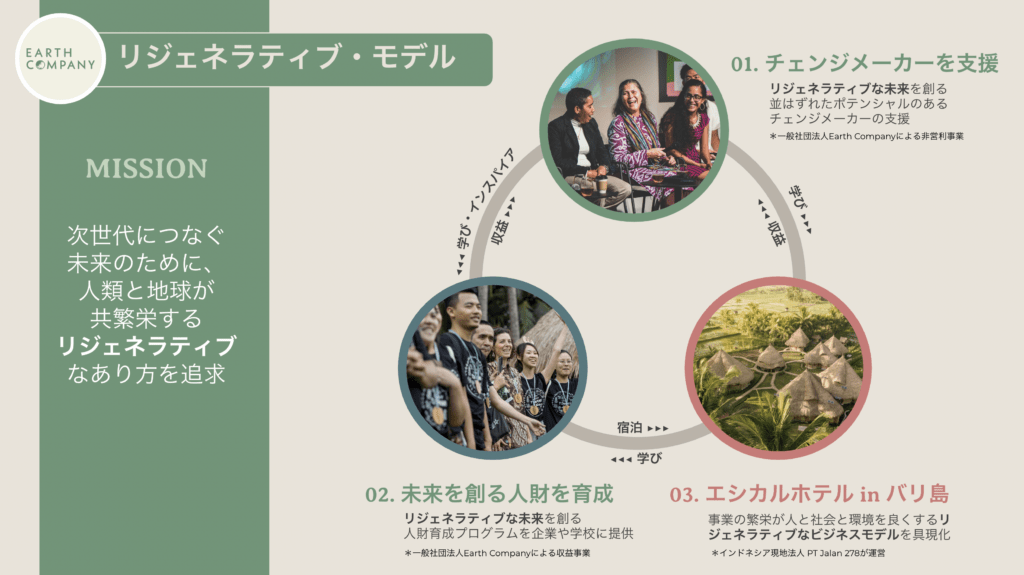

一般社団法人Earth Company

Mana Earthly Paradiseは、2014年に設立された一般社団法人Earth Companyの共同創設者 濱川明日香氏・知宏氏により創設されました。Earth Companyは日本、インドネシアで活動する2つの独立した法人の総称で、「人と社会と自然が共繁栄する『リジェネラティブ』なあり方を追求する」ことをミッションに掲げ、以下の事業をそれぞれ展開しています。

- インパクトヒーロー支援事業

- インパクトアカデミー研修事業

- エシカルホテル運営事業

「インパクトヒーロー支援事業」では、アジア太平洋地域で社会課題に取り組む傑出したリーダーを年に1人選出し、3年間にわたって徹底的な支援を提供。

「インパクトアカデミー研修事業」は、主に日本国内の企業・教育機関を対象に、リジェネラティブな未来を創る人材育成プログラムを実施しています。

そして「エシカルホテル運営事業」として、バリ島でMana Earthly Paradiseを運営し、泊まるだけで社会貢献ができる次世代のホテル事業を展開。

3つの事業は相互に連携し、私たちが「地球を救う最後の世代」であるという意識のもと、現代の生き方を問い直し、SDGsの先にある未来を形にしています。

受賞歴に見る社会からの信頼性

Earth Companyの取り組みは、数々の権威ある賞を受賞し、その信頼性を証明しています。

2017年には、国際協力NGOセンター主催「NGO組織強化大賞2017」で大賞と働き方改善部門賞をダブル受賞。働き方改革への先進的な姿勢が高く評価されました。同年にはForbes Japan「次世代寄付先カタログ30」に選出され、コモンズ投資のSEED Cap(社会起業家応援プログラム)のファイナリストにも選ばれています。

さらに2022年には「グローバル大賞 海外アントレプレナー賞 優秀賞」を受賞し、国際的な社会起業家としての評価も獲得。これらの受賞歴は、Earth Companyが理想論にとどまらず、実績に裏付けられた信頼できる組織であることを示しています。[4]

実践する5つのリジェネラティブ・システム

Mana Earthly Paradiseでは、地球を再生するための具体的なシステムを5つの分野で実践しています。建築から経済まで、すべてが循環と再生を軸にした革新的な仕組みです。

システム1:建築|木を1本も伐採しないアースバッグ工法

この工法は、水と混ぜた土を土のう袋に詰めて積み上げるシンプルな技術で、1980年代にアメリカで開発された建築方法です。材料には古材やサステナブルな建材として知られる竹のみを使用し、建設場所の土、土のう袋、有刺鉄線という最小限の資材で完成させています。

この建築法は国連難民キャンプやNASAの宇宙開発でも検討されるほど実績があります。熱を通すのに12時間かかるため昼涼しく夜暖かく、空調不要でエネルギー効率も優秀です。廃材活用による環境負荷の軽減と、地域の森林資源を一切消費しない建築スタイルは、観光産業界の新たなスタンダードといえるでしょう。

システム2:エネルギー|施設の電力を100%賄う太陽光発電

施設内の照明はすべて太陽光発電でまかなわれており、各ヴィラ、レストラン、ショップなど全ての電力を自然エネルギーで供給しています。

これにより二酸化炭素排出量を大幅に削減し、バリ島の電力網への負荷も軽減されているのです。宿泊施設における再生可能エネルギー100%利用の実証モデルとして、業界に新たな可能性を示しています。

システム3:水資源|雨水活用と排水循環システム

バリ島の深刻な水不足に対応するため、施設運営には地元住民の稲作に必要な水を一切使用せず、雨水のみを活用しています。

さらに、キッチンや浴室からの排水も捨てずに再利用。ろ過処理を行い、花壇の水やりに活用する完全循環システムを構築しています。加えて、節水シャワーヘッドや節水トイレの導入により、水使用量を最小限に抑えています。

この革新的な仕組みによって、地域の水資源に負担をかけることなく、雨水を有効活用しながら水環境の改善に貢献しています。

システム4:食|敷地内で完結する「Farm-to-Table-to-Farm(農園から食卓へ、そして再び農園へ)」

併設レストラン「Mana Kitchen」では、敷地内の畑で自然農法により育てた在来種の食材だけを使用した料理を提供しています。在来種とは、次世代へと命をつなぐ力を持つ伝統的な品種であり、化学肥料や農薬を使わない栽培によって本来の生命エネルギーを維持しています。

メニューは六本木農園の元グランシェフが監修し、インドネシアの伝統料理に日本のスーパーフード(玄米・麹・甘酒)を融合。ヘルシーでありながら満足度の高い食事を提供しています。さらに、食べ残しや生ゴミは敷地内の農園に戻し肥料として活用。

「農園から食卓へ、そして再び農園へ」という完全循環型の「Farm-to-Table-to-Farm」システムを確立しています。

こうした仕組みによって、食をきっかけに地域環境の再生へとつながり、命を大切にする持続可能な食文化がここに息づいています。

システム5:経済|宿泊が社会変革を支えるビジネスモデル

Mana Earthly Paradiseの収益はすべて、アジア太平洋地域で社会課題解決に取り組む「インパクトヒーロー」の支援事業費に充てられています。宿泊するだけで社会貢献につながり、地域を変える力を持つチェンジメーカーを応援できる革新的な仕組みです。

さらに併設のMana Marketでは、地元の母親たちやストリートチルドレンが作った商品を販売。

ここでは使い捨てプラスチックを排し、量り売りを基本とすることで、販売されるほど環境や社会が良くなる循環型経済を実現しました。

観光収益が地域を疲弊させるのではなく、むしろ再生へとつながっています。その姿勢は、次世代の観光ビジネスを象徴するモデルとして大きな注目を集めています。

五感で体験するサービス|泊まって学ぶリジェネラティブ

Mana Earthly Paradiseでは、宿泊、食事、買い物すべてが学びとなる革新的なサービスを提供しています。利用するだけで自然に持続可能なライフスタイルを体験でき、地球再生に貢献できる仕組みが整っています。

Mana Earthly Paradiseでは、滞在そのものが学びとなる仕組みが整っています。宿泊、食事、買い物のあらゆる場面で持続可能なライフスタイルを体験でき、楽しみながら地球再生に貢献できるのです。

宿泊施設|目的で選べる4種のエコヴィラとドミトリー

宿泊施設は最大32名まで対応可能で、目的や予算に応じて以下の4つのタイプから選べます。

- ダブルヴィラ:30㎡、クイーンベッド。少人数や一人旅向け

- シングルヴィラ:プライベート重視で手頃な価格

- ファミリーヴィラ:2ベッドルームで大家族に最適

- ドミトリー:男女別、バスルーム2室とワーキングスペース付き

全ての客室にはオーガニックアメニティが完備されており、空調不要のアースバッグ工法により昼は涼しく夜は暖かい快適な環境を提供しています。

レストラン「Mana Kitchen」|循環を体感する食体験

併設レストラン「Mana Kitchen」では、「命を目覚めさせる食事(Awaking Food)」をコンセプトに、体・心・頭すべてに生命エネルギーを取り入れる食体験を提供しています。メニューは地域料理プロデューサーの比嘉康洋シェフ監修により、インドネシア伝統料理と日本のスーパーフード(玄米・麹・甘酒)を融合した革新的な料理を開発。

食べ残しや生ゴミはすべて敷地内農園の肥料として活用され、農園から食卓へ、そして再び農園へと完全な循環に取り組んでいます。

ショップ「Mana Market」|エシカルな買い物が社会貢献に

Mana Marketのコンセプトは「人と地球をよくするショップ」。ここでは、買い物をするだけで社会や環境に貢献できるエシカル商品が並びます。

量り売りコーナーでは、シャンプーやコンディショナー、オリーブオイル、お米、コーヒー、スパイスなどを必要な分だけ購入可能。プラスチックの包装は一切使わないので、環境にやさしい買い物体験ができます。

お土産には、インドネシアやマレーシアなどで見られるバティック布を再利用したシュシュやマスクのほか、カリマンタンの女性たちが作るラタン製品などを用意。いずれも地域の女性や社会的に弱い立場の人々を支援する商品です。シングルマザーやストリートチルドレンを支援するNGOの商品や、ゴミを減らすアップサイクル製品も充実しています。

ここでの買い物は、ただのお土産選びではなく、地産地消とエシカル消費を体験できる特別な時間になるのです。

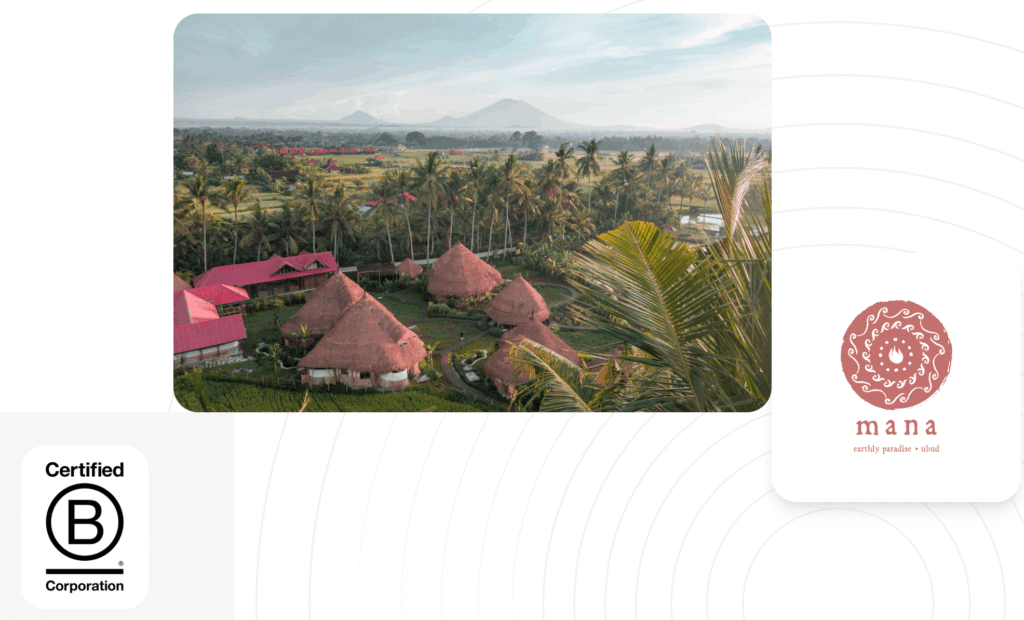

なぜManaは世界に評価されるのか?|B Corp認証と業界への影響

Mana Earthly Paradiseが2022年に取得したB Corp認証は、単なる認証を超えた世界的な社会変革の象徴です。

東南アジア初のB Corp認証ホテルとしての価値

B Corp認証は、2006年に米国で設立された非営利団体B Labによる制度で、ガバナンス、従業員、コミュニティ、環境、顧客の5分野で80点以上を獲得する必要があります。Manaが取得したこの認証は、環境と社会に対する透明性と説明責任において高い基準を満たした企業にのみ与えられるものです。

現在、世界86カ国・6,000社以上のB Corp企業と共に、だれも取り残さない・公平で・持続可能な経済をつくるリーダー的な立場を確立しています。[5]

Manaが示すエシカルホテルの可能性

Manaの取り組みは、観光産業にとって大きなヒントを与えています。共同創設者の濱川知宏氏は「大切なのは認証を取ることではなく、その基準を維持し、さらに高め続けること」と語り、B Corp認証がより多くの企業、特にバリ島のホテルの持続可能性を後押しすることを期待しています。

Manaでは建物からエネルギー、水、食、経済の仕組みに至るまで、すべてが循環型。つまり、経済活動が社会や環境への負担ではなく、解決策になっているのです。この姿勢は観光が地域を消耗させるのではなく、再生へと導く道を示し、業界の新しい基準となりつつあります。「泊まるだけで社会貢献できるホテル」という発想は、これからの観光の当たり前になるかもしれません。

まとめ

本記事では、バリ島のエシカルホテル「Mana Earthly Paradise」が実践する、未来志向の観光モデル「リジェネラティブツーリズム」を紹介しました。

このホテルは、建築からエネルギー、食に至るまで徹底した循環システムを構築し、泊まるだけで環境再生と社会貢献ができる革新的な体験を提供しています。その先進性は、東南アジア初のB Corp認証ホテルという評価にも表れています。

Manaの挑戦が示すのは、経済活動を通じて社会課題を解決し、地域をより豊かにできるという観光産業の新たな可能性です。

ぜひ、この記事をサステナビリティのその先を考えるための参考にしてください。

参考文献

[1]Mana Ubud 公式ホームページ| Earth Company

[3]一般社団法人Earth Company|「インパクトヒーロー」たちの存在が人々をインスパイアし、次世代につなぐ未来を創る

[4]プレスリリース|Earth Company、働き方改革への取り組みが評価され NGO組織強化大賞2017で大賞・働き方改善部門賞を受賞

[5]Mana Earthly Paradise – Certified B Corporation – B Lab Global