パーム油がもたらす問題|RSPO認証からサラヤ株式会社の事例を紹介

パーム油は世界で最も使用されている植物油で、パンやポテトチップス、チョコレートなどの加工食品や、食器用洗剤やシャンプー、コスメ、バイオ燃料など、多くのものに使用されています。安価かつ使用しやすいため食品業界から高い支持がある一方で、パーム油による環境破壊や人権侵害といった問題が指摘されています。

パーム油とは

パーム油は、世界で最も多く使用されている植物油です。スーパーに並ぶ商品の約半分に含まれ、パンやポテトチップスなどの加工食品だけでなく、シャンプーや洗剤、石けんなどの非食品にも広く使用されています。

さらに、日本ではバイオマス燃料としての利用も増加しています。パーム油は高温で固まりやすいため、熱帯地域では家庭用としても使われますが、日本では冬に固まってしまうため、一般的に「油」として販売されることはほとんどありません。しかし、フライドチキンやドーナツなどの揚げ物の油としては広く使われています。

パーム油はさまざまな名称で表示されるため、消費者がそれと気づかないことが多いです。一般的な表示例として「植物油」「植物油脂」「ショートニング」「マーガリン」「グリセリン」や「界面活性剤」などがあります。日本では「ヤシ油」と混同されることがありますが、「ヤシ油」はココナッツオイルを指し、パーム油はアブラヤシの実から抽出される油です。

パーム油の生産国と原料

パーム油の原料となるアブラヤシは熱帯地域で栽培されており、現在ではインドネシアとマレーシアを中心に栽培され、世界のパーム油生産の約90%を占めています。特にインドネシアは過去10年間で生産量が倍増し、今後も増加すると見込まれています。

アブラヤシは一度植えると年間を通じて果実を収穫することができ、また面積あたりに採取できる油の量も多いことから安く取引されています。

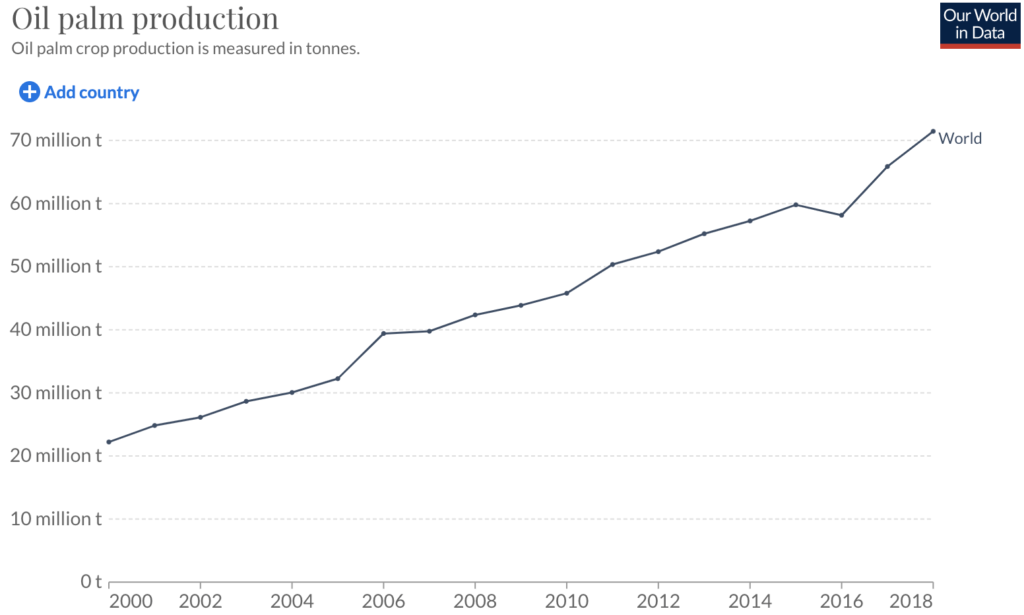

パーム油の生産量は今後20年間で約3倍に増えると予測されています。これは世界的な需要の増加に伴うもので、特に発展途上国での需要が高まると考えられています。人々が便利で清潔な生活を求める中で、パーム油はその需要に応えるため、さらに欠かせない存在となるでしょう。

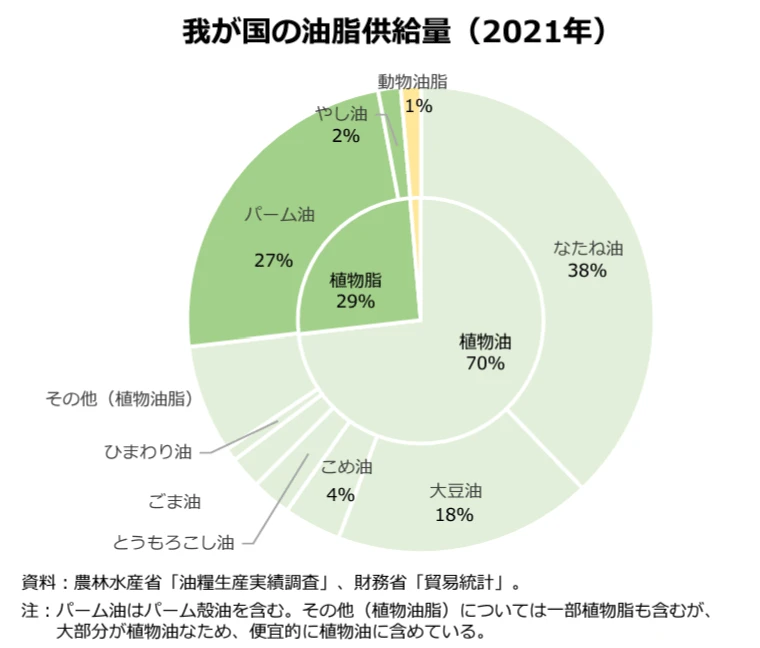

日本でもなたね油や大豆油と並ぶ主要な植物油の一つで、日本の油脂供給量のうち27%を占め、日本は約64万tを輸入している純輸入国です。

パーム油が多く使用される理由

では、なぜこれほどまでにパーム油が利用されるのでしょうか?

その理由は、その高い汎用性にあります。パーム油は食品から日用品まで幅広く使用され、食品に使用する場合はトロっとした食感やサクっとした食感を出すことができます。また、他の植物油と異なり、加工過程で健康に悪影響を及ぼすトランス脂肪酸をほとんど生成しません。

さらに、パーム油は非常に効率的に生産できることも大きな利点です。一度苗を植えると、約20年以上にわたって収穫できるため、他の植物油と比べて生産効率が非常に高く、収量も圧倒的に多いのです。そのため、価格も他の植物油に比べて安価であり、これがパーム油の魅力の一つと言えるでしょう。

パーム油の取引がもたらす環境破壊

しかし、パーム油の生産量が拡大するにつれて、さまざまな環境問題が起きており、具体的には以下の3つがあります。

- 熱帯雨林の破壊

- 生物多様性の喪失

- 人権侵害

それぞれ見ていきます。

熱帯雨林の破壊

パーム油が、その生産過程で大規模な環境破壊を進行させていることはあまり知られていません。特に、パーム油の主要生産地であるインドネシアとマレーシアでは、アブラヤシ農園の開発が森林減少の主な原因となっています。アブラヤシは収穫後24時間以内に搾油しなければならないため、広大な農地に搾油工場を併設する必要があります。その結果、農園の規模は数千から数万ヘクタールに及び、広範囲にわたる森林伐採が行われるのです。

インドネシアとマレーシア、パプアニューギニアでは、2017年から2019年の3年間で毎年約8万6千ヘクタールの森林がアブラヤシ農園開発のために失われました。これは東京都の半分に相当する広大な面積です。アブラヤシ農園のために行われる皆伐は、森林生態系を完全に破壊し、元の状態に戻すことはほぼ不可能です。このような大規模な森林破壊は、野生生物の生息地喪失や生物多様性の喪失にもつながっています。

世界のパーム油生産は増加傾向にあり、2010年から2020年の10年間で約5000万トンから約7600万トンへと1.5倍に増加しました。特に、インドネシアのスマトラ島では、1985年から2016年の30年間で森林面積が半分以下に減少し、低地の森林はほぼ消滅しました。スマトラ島は日本の1.25倍の広さを持つ大きな島であり、その規模での森林減少は環境への影響が深刻です。同様に、ボルネオ島でも過去50年で40%の熱帯雨林が消失しています。ボルネオ島は日本の約2倍の面積を誇り、その広大な熱帯雨林はかつて多くの希少な野生生物の生息地でしたが、アブラヤシ農園の開発によって急速に失われてしまいました。

森林破壊と同時に、世界の陸地面積のわずか3%を占める泥炭地も深刻な影響を受けています。泥炭地は植物が分解されずに堆積した「泥炭」が蓄積された土地で、炭素の貯蔵庫として地球全体のCO2吸収に重要な役割を果たしています。泥炭地をアブラヤシ農園に転換する際には、水を抜き、森林を伐採し、さらに泥炭を燃焼させる必要があります。この過程で大量の温室効果ガス(GHG)が放出され、環境への負荷が増大します。

加えて、アブラヤシ農園開発に伴う火入れが原因で、熱帯雨林や泥炭地での大規模な火災も発生しています。特に乾期には火災が発生しやすく、消火が困難な状況が続きます。2015年にはインドネシアだけで、森林・泥炭地火災によって約17.50億トンのGHGが放出されました。これは日本の年間総排出量である約14.08億トンを上回る量です。これにより、森林火災がもたらす環境への影響の大きさが浮き彫りになっています。

森林破壊に加え、農園を作る際に火入れが行われることで多くの温室効果ガスを排出し、地球温暖化の加速につながっています。

生物多様性の喪失

マレーシアやインドネシアの熱帯雨林には多くの野生生物が暮らしており、中には絶滅の恐れがあるオランウータン、トラ、アジアゾウなどが生息しています。

森林を伐採し農園にしてしまうと、絶滅危惧種をさらに増やしてしまう恐れがあります。

ボルネオ島では、ゾウの生息数がわずか1500〜2000頭と推定され、オランウータンに至っては、既にその生息地の80%を失っています。一方、スマトラ島ではゾウの数は数千頭を下回り、オランウータンは約1万5000頭、トラは400頭以下にまで減少していると報告されています(IUCN, 2023)。こうした野生動物は、アブラヤシ農園に害を与える「害獣」として見なされ、殺害されたり捕獲されたりするケースが後を絶ちません。

インドネシアでは、国内外の団体がオランウータンをはじめとする野生動物を保護するための取り組みを行っています。しかし、彼らを野生に戻すために必要な森林は、アブラヤシ農園などの開発によって減少の一途をたどっており、保護や救出活動が根本的な解決策にならないという厳しい現実に直面しています。森の減少により、保護した動物たちを元の生息地に戻すことが困難であり、結果として保護活動が「対症療法」に過ぎない状況です。

人権侵害

熱帯雨林に住んでいるのは野生生物だけでなく、その土地を利用している先住民の人々がいます。しかし、彼らの許可を得ず勝手に開発を進めるなどの問題が起こっています。

さらに農園では、児童労働や強制労働が行われているとの指摘があります。

アブラヤシの収穫作業は非常に過酷です。全長20メートルに達するアブラヤシから、重さ30キログラムにもなる果房を切り取るのは大変な重労働です。さらに、収穫した果房は24時間以内に搾油工場に運ばなければならず、迅速な輸送のために大型トラクターが必要とされます。このような厳しい労働条件のもとで、アブラヤシ農園では強制労働や児童労働が深刻な問題となっているのです。

2022年には、米国税関国境保護局(CBP)が、強制労働によって生産された疑いのあるパーム油がマレーシアから輸出されたことを受け、ボルティモア港で約250万ドル相当のパーム油を押収しました。これは、パーム油産業における労働環境が国際的な注目を集め、社会的な問題として認識されていることを示しています。

パーム油の需要が世界的に高まる中で、労働力の不足やコスト削減のために、低賃金労働者の搾取や強制労働が横行しているケースが多く報告されています。特に、農園の労働者として雇われる移住労働者や児童が、過酷な条件で働かされている現状は、倫理的な問題として大きな課題です。

RSPO認証とは

世界的なパーム油の需要増加に伴い、無計画なアブラヤシ農園の拡大が森林や泥炭地の破壊、野生生物の生態系の崩壊、さらには人権問題を引き起こしています。

しかし、パーム油はその汎用性と生産効率の高さから、完全に使用を停止することは現実的ではありません。実際に、パーム油は世界で最も消費されている植物油であり、インドネシアやマレーシアなどの生産国にとっては重要な経済資源であり、また多くの国で生活必需品の原料として不可欠な存在です。

これらの問題を解決するためには、パーム油の持続可能な生産方法を推進し、環境や地域社会、人権に配慮した「持続可能なパーム油」の普及を促進することが重要です。持続可能なパーム油は、適切な環境管理や労働者の権利保護を行う農園で生産され、森林破壊や労働搾取を防ぐ仕組みを取り入れています。消費者や企業がこのようなパーム油を選び、使用することで、持続可能な生産を支援し、環境と社会に配慮したパーム油の利用を広げることが求められています。

そこで対策として行われているのが、RSPOという国際的な認証基準の策定です。

RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)とは、持続可能なパーム由来原料を使用した、あるいはその生産に貢献した製品であることを証明する認証で、日本語では「持続可能なパーム油のための円卓会議」と訳されます。

認証の過程は、アブラヤシ農園から製品ができるまでのサプライチェーン全体にわたって行われているため、トレーサビリティ(追跡)が可能になります。

認証は「RSPOの原則と基準」の中で8つの原則とそれに紐づく40項目の基準で定められています。

- 透明性への誓約

- 適用される法令と規則の遵守

- 長期的な経済的及び財政的存続可能性への誓約

- 生産者と搾油工場による適切な最善の慣行の活用

- 環境に関する責任と自然資源及び生物多様性の保全

- 従業員及び生産者や搾油工場によって影響を受ける個人とコミュニティに関する責任ある配慮

- 新規作付けの責任ある開発

- 主要な業務分野における継続的な改善への誓約

国内企業の事例

国内でも既に267社がRSPOの認証を取得しています。今回はサラヤ株式会社の取り組みについてご紹介します。

サラヤ株式会社の事例

ヤシノミ洗剤で有名なサラヤ株式会社(以下、サラヤ)では、RSPO認証を取得しています。

パーム油を使用しないと宣言する企業もありますが、パーム油産業で生計を立てている生産者が多いことも事実です。そして世界の現状を見ても、パーム油を完全に避けて生活することは難しい状況であり、サラヤは使用をやめることが問題の解決にはならないと考えました。

2004年からは、野生生物や森を守りながら生産者や消費者の生活も維持していくため「ボルネオ環境保全プロジェクト」を開始し、環境保全と原料調達の両面からこの問題に向き合い始めました。

2019年には、国内販売する製品の原料となるパーム油、パーム核油において、RSPO認証を100%取得しており、今後は2030年に向けて国内外のグループ全体でRSPO認証を取得することを推進すると発表しています。

最後に

いかがでしたでしょうか?

ESG第三者評価機関は、パーム油取扱・消費事業者に対して細かい質問を通じ、持続可能なパーム油のサプライチェーンを構築しているかどうか確認を行っています。また、NPOやNGOも非常に厳しく、企業の経済活動を確認しています。

冒頭でもお伝えした通り、パーム油はさまざまな商品に使用されるからこそ、今後サステナビリティに取り組む上で、より多くの企業がRSPO認証を取得していくのではないでしょうか。

参照:

Palm Oil – Our World in Data

A global partnership to make palm oil sustainable – Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

人と地球にやさしい。ヤシノミシリーズ

サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社