「自社だけ」では、未来に残せない。ヤマロク醤油に学ぶ、100年先へバトンを渡す“共存”の経営論

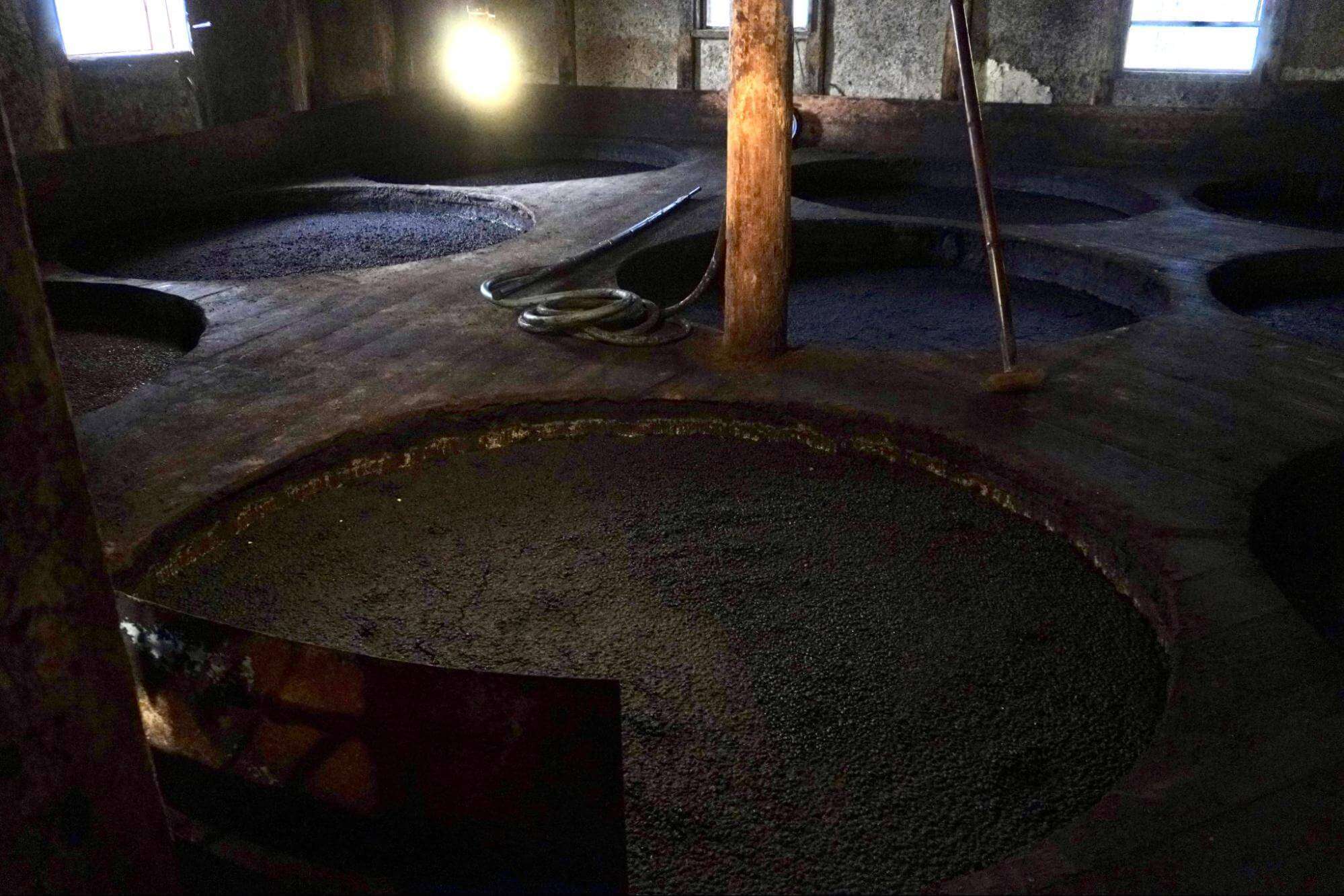

薄暗い蔵の扉をくぐると、ピンと張り詰めた空気に思わず息を呑んだ。見上げれば、梁や柱、土壁に至るまで、びっしりと「菌」が覆い尽くしている。積み重ねられた時間の重みと、目には見えない命の気配が、畏怖の念となって肌に迫ってくる。

100年以上使い込まれた巨大な杉の木桶が整然と並ぶその光景は、ここが現代であることを忘れさせるほどの、圧倒的な「時間」を内包していた。

香川県・小豆島のヤマロク醤油。交通の便が良いとは言えないこの場所に今、世界中の富裕層が引き寄せられ、熱狂的なファンとなっている。

今回、編集部はヤマロク醤油を訪問し、五代目当主・山本康夫さんにお話を伺った。山本さんの言葉からは、数字や規模ばかりを追い求めがちな現代の観光や地域づくりへの、強烈な「解」が見えてきた。

ヤマロク醤油

香川県小豆島で150年以上続く老舗醤油蔵。国の登録有形文化財であるもろみ蔵には、100年以上前の巨大な杉樽が並び、今なお現役で稼働している。国内生産量のわずか1%以下となった「木桶仕込み」にこだわり、空調を使わず蔵に棲みつく菌の力だけで発酵・熟成させる伝統製法を貫く。2012年には、消滅の危機にあった技術を継承する「木桶職人復活プロジェクト」を始動。

「見せる」のではなく「ありのまま」があるだけ

多くの観光地が「分かりやすさ」や「映え」を優先しがちな現代において、ヤマロク醤油のスタンスは対極にある。蔵の中は薄暗く、足元は土間。そこには、ただひたすらに醤油を発酵させる菌の気配だけが漂っている。しかし、欧州などを中心とした海外からの訪問客は、まさにそこに価値を見出す。

「アプローチなんて何も考えていません。最初からこのスタイルです。観光地化する気もなかったです」と山本さんは語るが、その言葉の裏には、現代の観光産業が見落としがちな本質がある。

小豆島は観光地だが、ヤマロク醤油があるのは、主要な観光スポットや国道からも離れた場所だ。この不便な場所で「ありのままの蔵を見せる」スタイルを貫く背景には、かつて味わった強烈な違和感がある。

大学卒業後、小豆島の食品メーカーで大阪営業所についた山本さんは、「素材にこだわって良いものを作っても、安く買い叩かれる」という現実に直面した。市場で優先されるのは、コストパフォーマンスばかり。作り手の想いは届かず、買い手と作り手が共に笑顔になる仕組みがないことに失望したという。

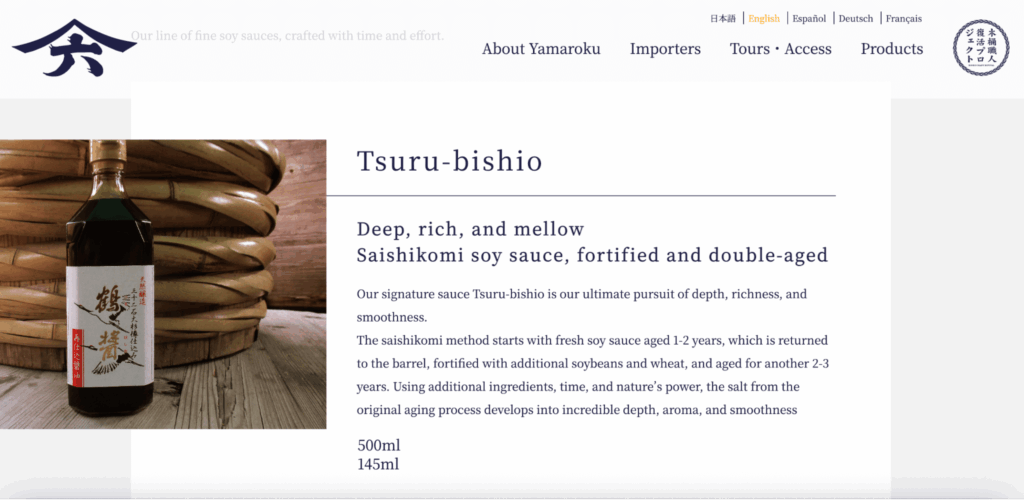

「自分の家なら、理想の仕組みができるかもしれない」 30歳手前で小豆島にUターンした山本さんは再仕込み醤油「鶴醤(つるびしお)」に着手すると同時に、観光客を蔵へ招き入れ始めた。

実は、山本さんがヤマロク醤油を引き継ぐ以前から、週に2〜3回、10人程度とわずかではあるが、蔵を訪れる観光客がいた。タクシーを貸し切りで利用し、小豆島を周遊する富裕層旅行者たちが、整備された観光地を巡るだけでは満足できず、「行き場」を失った末に案内されたのが、この醤油蔵だったのだ。

わざわざ不便な場所まで足を運ぶ時点で、彼らの大半はすでに醤油に興味を持っている。だからこそ、リピーターになってもらうために、製造現場をありのまま見せた。

蔵に入った瞬間、目の前に広がる100年、150年という時間軸。現代社会では決して再現不可能なその空間に、彼らは圧倒的な「ギャップ」と没入感を覚え、感動した。ここには、計算された演出はない。あるのは「本物」だけだ。欧州から訪れた富裕層旅行者は、そのプロセスに触れ、「ワインづくりと通じるものがある」と唸った。

その本物に心を動かされた彼らは、「醤油を送ってくれ」と口にする。しかし、醤油瓶は配送中に割れやすいため、1本単位では送ることができない。箱単位での配送事情を説明すると、彼らは最低でも500ml・6本入りからという「箱買い」を、快く受け入れた。

こうして、単価の安い土産物ではなく、感動が動かす「箱単位の物流」が生まれ、商品を発送することで、富裕層のDMリストという貴重な資産までもが自然と蓄積されていく。

山本さんは、 最初から観光地化を狙ったわけではない。前職で感じた「想いが届かない悔しさ」をバネに、自分たちの日常である「製造現場をそのまま見せる」ことで、結果的に最も強いブランディングと、盤石な顧客基盤を確立していたのだ。

「ライバル」を「仲間」に変える力

木桶で醤油を造る山本さんの視点は、自社の利益を超え、業界全体の「持続可能性」にも向けられている。その象徴が、2012年から続く「木桶職人復活プロジェクト」だ。

きっかけは、自社の木桶の不足だった。新桶を発注しようとした際、最後に残った桶屋から「跡継ぎがいない。自分の桶は自分で直してくれ」と告げられたのだ。自分の代は持つが、孫の代には使える桶がなくなる。それどころか、 醤油だけでなく、和食の根幹を支える「木桶文化」そのものが消滅してしまう。

強烈な危機感を抱いた山本さんは奮起し、友人の大工と共に桶屋へ弟子入り。大きなプレッシャーの中、2013年9月、ついに自分たちだけで新桶を完成させた。

しかし、山本さんはここで満足しなかった。「自分のところの醤油だけが売れても、孫の首を絞めることになる」と、更なる危機感を抱いた。

現在の醤油市場において、木桶仕込みのシェアはわずか1%しかない。仮にヤマロク醤油だけが一人勝ちしても、桶職人に十分な仕事は回らず、技術は途絶えてしまう。自社が生き残るためには、日本中の “木桶醸造に挑む醤油屋” が儲かり、業界全体でシェアを「2%」に広げる必要がある。そうして「桶の供給が追いつかない」状況を作って初めて、職人が育ち、技術が継承されるのだ。

「木桶業界」を持続可能にするため、同業他社(ライバル)を巻き込み始めた。「人を巻き込むと言いますが、声をかけるのはタダ。来るか来ないかは本人次第ですから」と、山本さんのスタンスはあくまで軽やかだ。

当初は小豆島のコアメンバーだけで始まった取り組みだったが、「醤油屋が自分たちで桶を作る」という前代未聞の挑戦は、地元のみならず東京のメディアをも惹きつけた。その報道を見て「おもろいな」と集まってきた人々に、山本さんは声をかけていく。自ら興味を持って近づいてきた彼らに、もはや「ノー」という言葉はない。

しかし、本来であれば競合するメーカー同士、手を組むことは難しい。山本さんは「醤油屋が自分で桶を作ったらおもろい」という直感を信じ、集まったライバルたちを「中坊(中学生)のノリと飲み会」で巻き込んでゆく。仕事ができる人間ほど、本気でふざけることができる。共に汗を流し、酒を酌み交わす中で、垣根は消えていった。

「みんな、自分のところの醤油が一番だと思ってるんです。それでいいんです」と山本さんは語る。むしろ、集まることで初めて「木桶で仕込むと、蔵ごとに全く味が異なる」という事実に気づく。

それぞれが自社の味に誇りを持っているからこそ、技術を惜しみなく共有できる。そこにあるのは、シェアを奪い合う競争ではなく、共に市場自体を残そうとする「共存」のエコシステムだ。

観光の指標を「数」から「関係性」へ。100年続く未来の選び方

人口減少や地域経済の縮小に対し、山本さんの眼差しは冷静だ。「なんとかなる」という曖昧な期待ではなく、日本において、人間の「胃袋の数」が今後どうなっていくのかという現実を、まずは直視することから始まる。

地域活性化において、山本さんが重視するのは、組織の枠を超えた「本物」同士の連携だ。行政区分としての「地域全体」を均一に盛り上げるのではなく、意志ある者同士が手を取り合い、確実に生き残る道を模索することこそが、結果として地域を守ることにつながると考えている。

では、その生き残るための具体的な戦略とは何か。山本さんは、観光における指標(KPI)のあり方に、鋭いメスを入れる。これまでの観光産業は、ともすれば「入り込み客数」という“数”を追求しがちだった。しかし、労働力が減少し続ける未来において、「誰でもいいから来てほしい」という薄利多売のモデルはもはや持続可能ではない。

ヤマロク醤油が出した答えは明確だ。「数」ではなく「質」へ。ターゲットを絞り込み、自分たちの価値を深く理解してくれる層だけにアプローチした結果、インバウンドの8割を欧米人が占めるようになった。 彼らが評価するのは、データでは測れない「感覚」の領域だ。

一般的な醤油のうまみ成分(窒素分)は1.5程度だが、ヤマロク醤油の「鶴醤(つるびしお)」は2.3という圧倒的な数値を叩き出す。しかし、山本さんが重視するのは数値そのものではない。「コク」や「まろやかさ」といった、数値化できない人間の「感覚」だ。

徹底管理されたステンレスタンクで作れば、成分データは安定する。一方、自然任せの木桶仕込みは、どうしても数値にバラつきが出る。だが不思議なことに、人間が五感で「美味しい」と感じる “木桶醤油の味のクオリティ” にはブレがないそうだ。

欧米の人々は、この「木の容器で発酵熟成させる」プロセスをワインと同じ文脈で理解し、高付加価値な嗜好品として受け入れる。彼らは、日本の本物の伝統文化に高い関心を持ち、その価値に対価を支払うことを厭わない。山本さんは、そうした富裕層に向けて戦略的に情報を発信し、確実に集客しているのだ。

公式サイトは英語だけでなくスペイン語、ドイツ語、フランス語にも対応。

重要なのは、一度きりの「観光」で終わらせないこと。感動した彼らが「箱買い」をし、帰国後もリピーターとしてつながり続ける。ファンになってもらい、長く深い関係性を築くこと。「数」ではなく、「いくら満足してお金を落としてもらえたか」という“質”と“関係性”へ。この転換こそが、山本さんの示す生存戦略なのだ。

「何年」ではなく「何代」で考える

山本さんの経営判断を支えているのは、一般的な企業とは異なる独特な「時間軸」だ。 ものづくりのスパンが長ければ、思考のスパンも必然的に長くなる。長期計画は「何年」ではなく、「何代」単位で立てるのが基本だ。

技術の進歩によって、モノづくりは効率化され、成果が短期間で現れる時代になりましたが、うちは醤油ができるまでに4年かかります。そうすると、世間で言う3年や5年の中期経営計画なんて、我々にとっては短期に過ぎないんです。

一方で、日々の変化への対応は驚くほど速い。「3日ぶりに出社したパートさんが『違う会社になっている』と言うくらい変わる」と山本さんは笑う。大企業のように一度立てた計画に縛られることはない。長期的な視座を持ちつつ、時代が動けばその場で修正する。その柔軟性こそが強みだ。

そんな山本さんが「絶対に外れない」と断言する未来予測がある。それが、日本の人口動態だ。

日本の人口問題は、ほぼ100%当たる天気予報なんです。出生率がどう変動しようと、今生まれた子が20歳になるまでの労働生産人口は、20年先まで確定していますから。

不確実な時代だからこそ、まずは動かしにくい未来を見据え、小さな修正を積み重ねながら進むことが、経営の大きな失敗を防ぐという。

こうした分析力の裏には、独自の思考習慣がある。「脳を休ませたら駄目です。寝ている時も脳は動いて情報を整理しているんですから、起きている間は常に使い続けないと」 そう語る山本さんは、仕事に向き合う姿勢として「没頭」と「集中」を明確に区別する。

みんな「没頭」するから、目の前のことしか見えなくなる。「集中」は、作業をしながらも全体が見えている状態です。例えば、蔵の中で作業をしていても、駐車場に入ってくる車の音やドアの開閉音を聞き分け、何人の客が訪れて来たかを常に把握しています。

一点を見つめるのではなく、常に俯瞰し、あらゆる情報を処理し続けること。それが経営者に求められる「集中」なのだ。

そして、これから地域や観光に携わる次世代へ、山本さんはこうエールを送る。「小利口になるな、バカになれ」と。中途半端に賢く立ち回り、言われたことだけをこなして時間を切り売りする生き方への戒めだ。

「お前、何を言ってるんだ」と笑われるくらい、バカになって本気で取り組む。その熱量だけが、周りを変えることができます。本当に頭がいい人間が、あえて馬鹿になって挑んだら、それはもう最強ですよ。

正解のない時代において、机上の空論で悩むよりも、圧倒的な行動量で「できること」を増やすこと。その泥臭い実践の中にしか、未来を切り拓く鍵はない。

小豆島の寒霞渓(かんかけい)。

険しい山々から吹き下ろす、乾燥した温かい風が蔵の湿気を払い、

木桶や土壁に棲む菌たちにとって最高の住環境を作り出す。

「無意識」の連鎖が、次の100年をつくる

100年後に木桶を残すために、私たちは具体的に何をすべきなのか。山本さんが語ったのは、特定の誰かが無理をして支えるのではなく、それぞれの立場が自然な形で「流れ」を生み出すことの重要性だ。それは、ある種の「消費が伝統を育てる循環」のように映る。

作り手は情報を発信し、観光に携わる人々は、味噌や酢、酒といった本物の醸造現場へと光を当てる。富裕層旅行者が求めているのは豪華な設備ではなく、「知的好奇心」を満たす体験だ。だからこそ、伝統的な発酵文化に触れられる環境と、受け入れのための最低限のおもてなしを整えることが重要になる。

そして、私たち一般の生活者や旅行者にもできることがある。 ラベルの表示を見るだけでなく、旅先で醸造所を覗いてみる。そこで醤油を買い、お金を落とす。 その一本が売れ、リピートにつながれば、やがて木桶が足りなくなり、桶職人に仕事が回る。

山本さんは取材の最後に「常に意識しなくてもいいんです。無意識にそれができるような状況になっていくのが理想ですから」と語った。

ヤマロク醤油の蔵元を伺った際、蔵の木桶に近づくと「パチパチ」という小さな音が聞こえてきた。それは菌たちが発酵し、呼吸をする音だ。まるで、遠い場所から訪れた客人を歓迎し、喜びの声を上げているかのように響く。

その音に耳を澄ませ、100年という時間軸の中に身を置く。私たちは決して、 “今” という点に孤立して生きているわけではない。時も場所も超えて、かつてこの桶を作った職人たちと、そして未来でこの醤油を味わう子孫たちと、確かにつながっているのだ。

取材協力:ヤマロク醤油