“右肩上がり”を降りる勇気。沖縄・名護の人気焼肉店が実践する「緩やかな下山の思想」

持続可能なモデルとは、必ずしも、右肩上がりの経済成長を続けるモデルではない。人口減少、資源枯渇、そして気候変動。縮小していく日本社会の現実を前にしてもなお、多くの企業や自治体が「拡大こそが正解」という呪縛から逃れられずにいる。私たちはいつまで、届かぬ成長グラフを追い求め続けるのだろうか。

だが、そのレースから意図的に「降りる」ことを選んだ経営者がいる。沖縄県名護市の山間に佇む島豚七輪焼 満味(まんみ)の店主、満名匠吾(まんな しょうご)さんだ。全国から予約が殺到する人気店が掲げるのは「緩やかな下山の思想」。それは、外部環境に左右されない強靭な足場を築くための、極めて高度な生存戦略である。

なぜ今、観光産業において「緩やかな下山」が必要なのか。沖縄の原風景と豚食文化の真髄を通して、その経営哲学の深層を読み解いていく。

島豚七輪焼 満味(まんみ)

やんばる育ちの島豚を、地元やんばるで提供する島豚専門店。古民家風の親しみやすい店内には座敷席があり、鮮度抜群の島豚を使用した焼肉やしゃぶしゃぶが楽しめる。ほかにも、地元の食材をふんだんに使った沖縄料理や韓国料理など、多彩なメニューが豊富。

〒905-1152 沖縄県名護市伊差川251

満名 匠吾(まんな しょうご)さん

拡大路線の果てに見た「違和感」と「転換点」

沖縄本島北部、やんばる。濃い緑に囲まれた地に店を構える満名さんだが、かつては彼もまた、拡大路線の最前線に身を置いていた。

20代後半で起業し、沖縄の在来豚「アグー」のブランドを背負った満名さんは、全国各地の百貨店物産展を駆け回り、多店舗展開を視野に入れた「規模の拡大」に邁進していた。

しかし、その競争の渦中で、満名さんはある強烈な違和感に直面する。物産展の華やかな売り場の裏側で、アグーの看板を掲げながら、実際には外国産の肉を加工して売る業者と同じ土俵で扱われる現実。手塩にかけて育てた豚が、安易な消費の対象として記号化されていくことへの悔しさから、時にやり場のない憤りを露わにすることもあったという。

拡大を急げば急ぐほど、本質から離れ、偽物が横行するマーケットに巻き込まれていく。「消費されるだけのコンテンツ」になり下がっていくことへの危機感が、満名さんを襲った。

転機は、ある夕暮れ時に訪れた。物産展の準備に追われ、精神をすり減らしていた満名さんの目に、名護湾に浮かぶ一艘のサバニ(沖縄の伝統的な帆掛け舟)が飛び込んできたのだ。

「なんて羨ましいんだ。一日中、サバニに乗っていたい」

心の底から湧き上がったのは、効率とは無縁の世界への憧憬だった。サバニはエンジンを持たず、風と潮の力だけで進む。だが、夕陽を浴びて海を行くその姿は、数字を追いかける日々よりも圧倒的に美しく、豊かに見えた。

ペースを落とし、海に触れながら仕事をしてもいいのではないか。その瞬間、満名さんの中で何かが切り替わった。ビジネスのアクセルを緩め、舵を大きく切り直したのだ。

決意は行動へと変わり、満名さんは実際にサバニを漕ぎ、与那国島から宮崎までを旅した。島々を巡り、土地に根付く多様な食や想いに触れるなかで、確信を得る。局地的に人を集めて消費させる「観光地づくり」ではなく、土地の生活の中に緩やかに入っていく「観光」こそが、本来の沖縄にふさわしいのではないか、と。

多くの経営者が“規模拡大”を成功の定義とする中、満名さんは「真正性(オーセンティシティ)」を最優先に置いた。自社のリソースを薄めて広げるのではなく、濃縮して深めること。それが、結果として他社が模倣できない「満味」独自のブランド価値を形作ったのである。

「成長」から降りる勇気。“緩やかな下山の思想”が導く豊かさ

満名さんが提唱する「緩やかな下山の思想」。それは、単なる事業縮小やスローライフへの回帰ではない。もっと切実で、戦略的な「リスク管理」の側面を内包している。

満名さん:海の変化を、みんな温暖化のせいにします。ですが、それだけでしょうか。私は、過度な開発や私たちの日々の暮らしによる排水や開発といった、足元の要因の方が大きいのではないかと感じています。

満名さんは、故郷である備瀬(びせ)の海が、この数十年で激変したことを肌で感じている。かつての備瀬の海は、資源の宝庫だった。子どもたちが炊飯ジャーを抱えて海へ行き、その場で獲ったウニを載せて「ウニ丼」にする。漁師に「獲りすぎたからあげるよ」と言っても、「割るのが面倒だ。来週来てもどうせあるから置いておけ」と笑い飛ばされる。

「獲り尽くせない」ほどの圧倒的な豊かさが、そこにはあった。だが、今の海にその面影はない。合成洗剤、生活排水、インフラ整備による海岸のコンクリート化。さらには、景観維持のために撒かれる除草剤。それらが海への水の循環を断ち切り、生態系を根本から変えてしまったのだ。

満名さんは、浅瀬(イノー)からかつての濃厚な「生命の匂い」が失われていくことに警鐘を鳴らす。資源は無限ではない。そして沖縄にとって、この自然環境こそが最大の資本であり、人々を惹きつける源泉だ。土台である自然が枯渇すれば、その上に成り立つ観光業もまた成立し得ない。環境の危機は、そのまま地域経済の存続危機に直結しているのである。

満名さん:何かの拍子に突き落とされるのではなく、自分たちで階段を作って、緩やかに下りていく。「緩やかな下山の思想」を持つことが大切だと思っています。

満名さんを突き動かすのは、次世代に対する責任感だ。「昔は綺麗だった」「アグーは美味しかった」と、失われた豊かさを「過去形」で語る大人にはなりたくない、と彼は言う。

そのためには、現状を維持するだけの「持続可能性(サステナブル)」では不十分だ。損なわれた自然や文化を取り戻し、「再生(リジェネラティブ)」させた状態でバトンを渡す。それこそが大人の役割だと考えているのだ。

この「緩やかな下山」というアプローチは、一見すると事業の縮小に見えるかもしれない。だが、それは不確実な「外部環境への依存度」を下げるという、極めて合理的で強靭な経営戦略にほかならない。

無理な拡大路線は、外部資本やグローバルなサプライチェーン、あるいは変動の激しいインバウンド需要への依存度を高めてしまう。対して、自ら規模を適正化し、足元の地域資源と深く結びつくことは、世界情勢に左右されない「自律的な経済圏」を確保することを意味する。

では、具体的にどのようにしてビジネスを成立させているのか。満味の戦略は、徹底した「循環」と「地域密着」に集約される。

足跡以外はすべて食べる。「命」を使い切る伝統の合理性

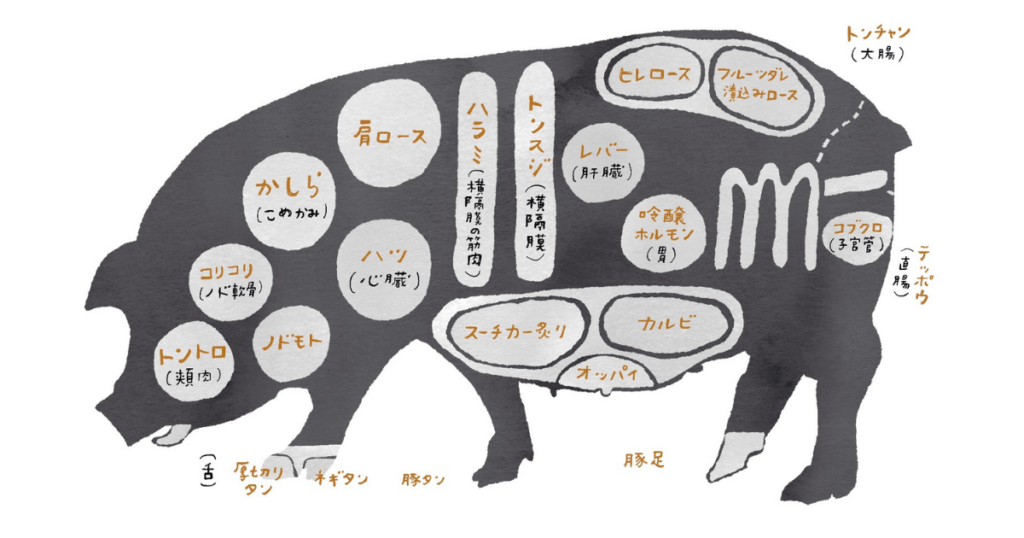

「島豚七輪焼 満味」が提供するのは、バラ肉やロースといった高級部位だけではない。内臓、皮、耳、血、そして脂肪に至るまで、豚のすべてを使い切る。

“ 満名さん:他の地域では「豚は鳴き声以外、すべて食べる」と言いますよね。でも、沖縄では違います。鳴き声さえも活用して、あとには足跡しか残らない。”

かつて沖縄において、豚は「肉を食らう」ため以上に、「良質な脂(ラード)」を得るための貴重な資源だった。狭い島国で植物油を確保しにくい環境下、豚の脂は人々の生存を支えるエネルギーそのものだったのだ。

また、豚は単なる家畜を超え、沖縄の精神文化と分かちがたく結びついている。かつて豚は各家庭の「フール(豚便所)」で飼われ、人の生活サイクルの一部として共に暮らしていた。興味深いのは、このフールが「マブイ(魂)」を取り戻す儀式の場でもあったことだ。

子どもが怪我をしたり、誰かが精神的に不安定になったりした際、沖縄では「マブイが落ちた」と捉える。その際に行われるのが「マブイグミ(魂込め)」という儀式だ。本人をフールへ連れて行き、豚をあえて大きく鳴かせる。その生命力あふれる叫び声によって魔を払い、落ちた魂を呼び戻すのである。

さらに、豚には「人間の身代わり」としての役割もある。宮古島に残る「ダビワ(荼毘豚)」という風習がその象徴だ。75歳以上の長寿で亡くなった方の葬儀において、親族だけで豚を食す儀式である。

通常の祝い事であれば近隣に広く振る舞うが、ダビワは身内のみで分け合う。豚を故人の身代わりと見立て、その命を体に取り込むことで、故人の魂や生命力を親族が受け継ぐという意味が込められているのだ。

精神的な守護から、物理的な栄養まで。一頭の命を完全に使い切るこの営みは、現代の用語で言えば「ホールフード」や「ゼロ・ウェイスト」に当たるだろう。だが、満名さんにとって、それは一時的なブームではない。先人の知恵に裏打ちされた、極めて合理的で血の通った「生命の循環システム」なのである。

15分圏内で完結する「顔の見える」サプライチェーン

「島豚七輪焼 満味」が扱う豚は、単に信頼できるだけでなく、その「距離」において徹底している。店舗から、提携先の「我那覇畜産」、そして屠畜場までは、すべて車で15分以内の圏内にあるのだ。

我那覇畜産では、発育の遅いアグー豚の特性に合わせ、あえて飼育頭数を限定している。生産者が一頭一頭に目を配り、責任を持って面倒を見れる規模に留めるためだ。ヨモギや海藻、化石サンゴを配合した独自の飼料と、やんばるの自然水。ストレスなく育てられた豚の命を預かる満名さんもまた、この距離の近さを最大限に活かしている。

満名さん:気候の変化で味が変わる豚肉を、最高においしい状態で保つには、生産者との密なコミュニケーションが欠かせません。遠く離れた場所で、満味と同じ店を開くことはできない。やんばるの自然、風土、文化を担う人がいて初めて育つ豚を、このやんばるの地で食べていただく。それが私たちの揺るぎないコンセプトです。

その思想は、肉以外にも及ぶ。世界的に珍しい亜熱帯の森と赤土が育む野菜、サトウキビ、米、塩。「おいしくて楽しいやんばる」を丸ごと表現するために、調味料に至るまで徹底して地域産を選び抜く。これは単なる地産地消ではない。地域の中で経済と関係性を循環させ、土地そのものを豊かにしていく「再生(リジェネラティブ)」の体現である。

食の背景にある自然や人の営みを、食べる人が「自分ごと」として受け取る。その距離の近さが、輸送コストやCO2削減といった数値を超えた、本質的な信頼を生み出す。グローバルな供給網が分断されれば脆くも崩れる現代において、顔の見える範囲で支え合う地域内循環は、極めて強靭な「レジリエンス(生存能力)」を持つ。

足元の地域、目の前の生産者、そして皿の上の食材。その半径数キロメートル以内の循環を、一切の妥協なく整えること。満味が示すこの「解像度の高さ」こそが、見せかけの環境配慮(グリーンウォッシュ)とは一線を画す、地に足のついた再生への確かな道筋となるはずだ。

デジタルから身体性へ。観光が提供できる「学び」と「喜び」

満名さんの視線は、観光や飲食の枠を超え、現代社会が抱える「身体性の喪失」という脆弱性に向けられている。まず、現代の「学び」の在り方に鋭い疑問を投げかける。幼い頃から競争を勝ち抜き、大企業に入ることだけを正解とする教育。その過程で、土から恵みを得る農家や、海と共に生きるウミンチュ(漁師)といった、自然と直結して生きる人々との精神的な乖離が深刻化しているのではないか、と。

満名さん:我々はすぐに「SDGs」や「CO2削減」といった言葉に群がりますが、結局はムーブメントに乗っかっているだけに見えることがあります。循環型の暮らしや環境への配慮は、本来私たちの足元に当たり前にあったものです。それが机上の学びだけになり、リアリティを失ってしまいました。

その象徴が「自然を読む力」の喪失だ。かつての沖縄の人々は、風向き、雲の流れ、潮の満ち引きから自然の予兆を読み取っていた。「あの雲なら2時間後に雨が降る」「鳥の飛び方を見れば方角がわかる」。そのすべてを肌感覚で捉え、船を出していたのだ。

だが、電気やガスといったインフラが普及したのは、歴史的に見ればごく最近のことである。便利さと引き換えに、私たちは炭の熾(おこ)し方も、薪のくべ方も忘れてしまった。これは、いざという時の「生きる力」を失いつつあることと同義ではないだろうか。

満名さん:有事の際、今の私たちと戦前の人々では「人間力」が違います。かつては芋からデンプンを取り出したり、家畜を潰して命を繋いだりと、自ら生き抜く術がありました。でも、ひとたび災害が起きれば、今の私たちはただ配給を待つだけの存在になってしまうでしょう。

この店を訪れるという体験は、単なる消費としてのレジャーではない。現代人が忘れてしまった野性味や身体性を、「食」という根源的な行為を通して呼び覚ます。満名さんが実践しているのは、訪れる人を「消費するだけの観光客」から、自らの生命を見つめ直す「旅人」へと変容させる、静かな再生のプロセスなのだ。

「緩やかな下山」とは、新たな地平への「着陸」である

取材の最後に、満名さんは自身が運営するYouTubeチャンネルについて触れた。そこでは店の宣伝を一切せず、ただやんばるの暮らしや料理を楽しむ日常を発信している。それは、沖縄北部(やんばる)に向けられがちな「経済的に貧しいエリア」という外部からの評価に対する、彼なりの静かな、しかし誇り高いアンチテーゼだ。

満名さん:私たちは決して、貧しくありません。お金という尺度だけでは測れない豊かな自然、知恵、そして仲間と食卓を囲む時間がここにはあります。消費するだけの開発に対し、私たちは「本当の豊かさとは何か」を、力強く発信し続けたいと思っています。

「緩やかな下山の思想」とは、決して後ろ向きな撤退ではない。それは、無限成長という幻想の山から降り、私たちが本来生きるべき大地へと、確かな意志を持って「着陸」することだ。

観光産業は今、在り方を再定義すべき局面に立たされている。実体のない数値を追い続けるのか。それとも、自ら規模を適正化し、足元の地域資源を守り育てる「循環」のプロセスへと移行するのか。

「島豚七輪焼 満味」が実践する経営の形は、縮小社会における企業の生存戦略として、私たちに一つの確かな道筋を示している。

参照:島豚七輪焼 満味

取材協力:一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、近畿日本ツーリスト沖縄