遊びながら企てると、まちは再生しはじめる ー 琴平と奈良の「まちのつくりて」編集会議から見えたこと

「遊び」と「企て」。この二つの言葉を並べると、どこか矛盾しているように聞こえる。遊びは自由で、目的を持たない行為。一方、企ては目標を定め、段取りを組み、未来を設計する行為だ。通常、企業活動やまちづくり、地域活性化の文脈では、後者が重視される。計画、戦略、数値、KPI。遊びは、余白や息抜きとして扱われることが多い。

しかし、琴平と奈良の「まちのつくりて」が集まったこの編集会議では、その前提が静かに覆されていった。遊ぶから企てたくなり、企てたから、もっと遊びたくなる。まちが動き出す瞬間は、意外にもその循環の中にあった。

歴史を「守る」のではなく、「遊び直す」

Session1のトークセッション「歴史を遊び、つなぐを企てる」では、琴平と奈良、それぞれの土地に深く根ざした実践が語られた。

琴平から登壇したのは、五人百姓 池商店の28代目、池龍太郎さん。金刀比羅宮の境内、69段目で「加美代飴」を売る五人百姓は、特別な許しを得て商いを続けてきた存在だ。池さんの言葉で印象的だったのは、「町のことを楽しく説明できる人を増やしたい」という一言だった。

観光地・琴平は、瀬戸大橋の開通以降、多くの観光客を迎え入れてきた。しかし、コロナ禍で参拝が制限され、人の流れが止まったとき、池さんは改めて考えたという。「自分たちは、なぜここで飴を売っているのか」。

池さんにとって飴屋は、単なる商売ではない。金比羅山に恵みの雨を降らせる、祈りの延長線上にある昔からの営みでもある。飴の材料となる、さとうきびもを地元で育てる挑戦も始めた。「意味のある場所で、意味のあることをやりたい」。その姿勢が、訪れる人の心に自然と伝わる。

「みんな、小さな観光大使になってもらいたい」。池さんが目指しているのは、町の魅力を“正しく説明する人”ではなく、“楽しそうに語れる人”を増やすことだ。楽しく語れる人の言葉には、押しつけがない。だから、聞いた人は自然と次の誰かに話したくなる。歴史は、そうやって次の世代へ渡されていく。

奈良から登壇したのは、春日山原始林を未来につなぐ会の杉山拓次さん。1100年以上、神域として守られてきた春日山原始林は、天然記念物であり、奈良の市街地のすぐそばにありながら、原生的な森が残る稀有な場所だ。杉山さんは、「森を仕事として守る」のではなく、「好きだから歩く」「好きだから伝えたくなる」という姿勢を大切にしている。

「まず遊ぶ。森で過ごし、愛着を持つ。そのあとで、どう伝えるかを考える」。身体障がいがあってもアクセスできる春日山。車で入れる森。それは保全と矛盾するように見えるかもしれない。しかし杉山さんは言う。「見続け、愛でてもらわなければ、森は守られない」。

池さんも杉山さんも、共通していたのは「無理をしていない」ことだった。使命感はあるが、肩に力が入っていない。遊びと仕事の境界線が、いい意味で曖昧だ。遊ぶ → 伝えたくなる → 企てる → また遊ぶ。その循環が、1000年以上の時間をつないできた。

まざるための鍵は、「曖昧さ」

Session2「まざるを遊び、結ぶを企てる」では、包摂や共生を“制度”ではなく“場の設計”として実践する人たちの話が続いた。

奈良の小國真以さんは「奈良コミュニティコンポスト」を主宰し、生ごみの堆肥化を通じて、人と人、暮らしと自然がゆるやかにつながる場をつくっている。運営者や参加者といった役割を明確にしすぎず、関わり方に余白を残すことで、無理のない形で人がまざり合う関係性が育まれている。

奈良の石田慶子さんが運営する「まほうのだがしや チロル堂」は、子どもたちの居場所として知られている。1日1回、100円を入れれば18歳までガチャガチャが引ける仕組み。木札に「魔法」がかかり、大人が寄付する行為は「チロる」と呼ばれる。夜になるとチロル酒場になり、大人が飲めば飲むほど、昼間の子どもたちへの寄付が増える。

ここで大切にされているのは、「明確にしすぎない」ことだ。寄付額、対価、ルールを過剰に可視化しない。子どもにも細かいルールを設けない。大人が管理しすぎない。

すると不思議なことに、子どもたちは自分たちで空気を読み始める。「ここに居続けるにはどうしたらいいか」を考え始める。曖昧さが、場の秩序を生む。

琴平で清掃業のほか、「クラフトコーヒー&チョコレート」「キッチン&マーケット」「あそびとまなび」の場づくりなどを手がける株式会社サニーサイドを経営する多田周平さんもまた、「境界線を曖昧にする」ことを実践している。

同社では約200人の従業員が働いており、高齢者や障がいのある人、生活保護受給者、引きこもり経験者など、実に多様な背景を持つ人たちが関わっている。しかし多田さんは、人を属性やカテゴリーで分けることはしない。すべての人を「チーム」や「仲間」として捉え、ともに働く関係性を大切にしている。

清掃活動も、就労支援のための“手段”にすぎない。本質は、人が輝くこと。人が輝けば、地域が輝き、社会が輝く。曖昧さは、効率の敵とされがちだ。だが、まざり合うためには不可欠だ。与えたのか、受け取ったのかが曖昧であること。その余白が、関係性を育てる。

遊びと企て、その「あいだ」にあるもの

Session3では、観光、モビリティ、アート、起業支援といった分野から、地域を越えた場づくりについて語られた。2020年以降のCOVID-19感染症の拡大により、人の移動や交流が制限され、多くの地域にとって大きな危機となった。一方で、その状況は同時に「余白」を生み出したとも言える。人の流れが一度止まったことで、新しい人や新しい挑戦が地域に入り込む余地が生まれた。

ここで語られた「遊び」とは、無目的な娯楽のことではない。外部との交流であり、旅の原点そのものだ。定住者だけがまちをつくるのではなく、観光客や滞在者、関係人口が混ざり合うことで、まちはより強くなっていく。

場づくりにおいて重要なのは、①つくりすぎないこと ②みんなが集まれる物理的な場所があること ③ひとりでに関係性が生まれる余白を残すことである。

支援しよう、助けようという意識が先に立つのではなく、「なんだか面白そう」という軽やかな動機から始まる。その結果として、まちづくりにつながっていくにすぎない。

奈良からは、奈良市の創業支援施設BONCHIを運営するTOMOSUの中島章さんが登壇し、新しい挑戦を支えながら、地域内外で自然と関係性が生まれる仕組みづくりについて語った。

一方、琴平でコトバスグループを経営する楠木泰二朗さんと、HAKOBUNEビルを運営する岸本浩希さんは、「なんか面白そうやん」という感覚を大切にしながら、動く中で企てを生み出し、結果として持続可能な地域づくりにつなげている。

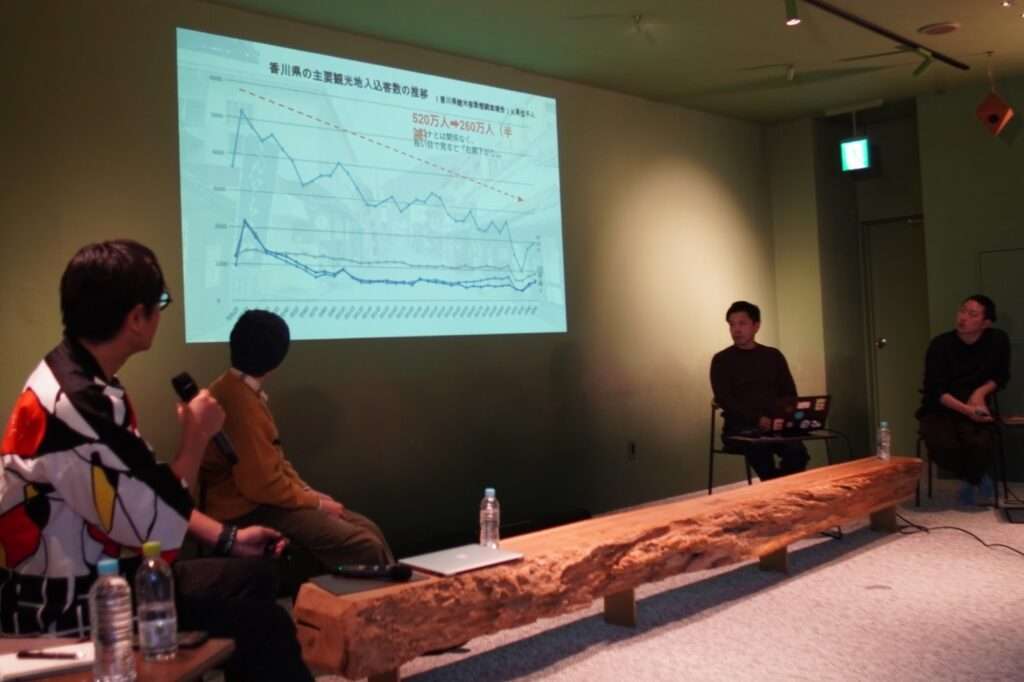

楠木さんが語った香川県、そして琴平が抱える観光の課題は、他の有名観光地にも共通するものだと感じられた。大型バスを中心とした団体観光の時代はすでに終わりを迎えており、現在もなお、COVID-19感染症拡大前の観光客数には回復していない。こうした状況の中で、これから何を目指すべきなのかが問われている。

楠木さんが注目しているのは、新たな「場」を琴平につくることだ。どこでも働けるデジタルノマドなどの中期滞在者に琴平を選んでもらい、短期的な観光消費にとどまらない価値を地域に生み出していく。その取り組みは、観光を「人を呼ぶ手段」から「関係性を育てる仕組み」へと捉え直すものであり、これからのまちづくりにおける観光の方向性を示している。

遊びと企て、その先にある「贈与」

クロージングで登壇した哲学研究者・近内悠太さんは、この編集会議全体を静かに束ね直すように、「遊び」「企て」、そして「贈与」という三つの言葉を重ね合わせて語った。

近内さんによれば、恩返しは交換に近い。もらったものを、できるだけ早く同じ人に返すことが前提にある。しかし私たちが本当に生きている世界では、返せないもののほうが圧倒的に多い。自然、歴史、土地、文化。それらは受け取ってしまっているにもかかわらず、同じ形では返すことができない。

そこで生まれるのが恩送りだ。返せないという事実に気づいたとき、人は痛みを抱える。その痛みがあるからこそ、私たちは次へと「流す」ことを選ぶ。贈与とは、与えることではなく、受け取ってしまったものを、時間をかけて別の誰かへ渡していく行為なのだ。

このとき重要になるのが、時間のスパンである。贈与には即時の決済がない。時間差があり、宙づりの感覚が残る。その曖昧さが、人を倫理的にし、他者や未来への想像力を開いていく。

また近内さんは、「欲望」と「欲求」の違いについてもわかりやすく説明した。欲望とは、満たされても次々と新しいものを求めてしまうもので、都市や経済はこの欲望によって動かされている。一方で欲求とは、「もう十分だ」と感じられるもので、満たされれば自然と歯止めがかかる。

その歯止めを生むのが、身体を通した実感だという。人と実際に会うこと、移動すること、同じ場に身を置くこと。こうした身体的な体験を通してこそ、際限なく膨らむ欲望は、「いま本当に必要なものは何か」という欲求へと編み直されていく。

では、「遊び」とは何か。それは単なる娯楽ではなく、同時に同じ場に身体を置くことだと、近内さんは語る。身体がシンクロすると、人は直感的に「僕らは味方だ」と感じる。そこに生まれるのは、理屈ではなく、愉快さだ。愉快さは共鳴し、共鳴は関係性を生む。

この編集会議で交わされた数々の実践。歴史を遊び直すこと、境界線を曖昧にすること、余白を残すこと。それらはすべて、遊びを通じて企てが立ち上がり、企てが次の贈与へと流れていくプロセスだった。

遊びは、予定調和では生まれない。企ては、遊びを締め上げるためにあるのではない。遊びと企てのあいだを行き来しながら、返せないものを受け取り、次へ渡していく。

琴平と奈良で起きていたのは、そんな静かな循環だった。答えを急がず、結論を固定せず、身体を持ち寄り、時間を重ねる。その先に、再生は「計画」ではなく、「気配」として立ち上がっていた。

答えのない編集会議が残したもの

この編集会議は、明確な結論を出さなかった。むしろ「まだわからない」を共有した。予定調和ではないから面白い。“面白い”はコントロールできない。地上に転がっている“面白い”を探し続けること。それ自体が、豊かさなのかもしれない。

遊びは、ひとりで閉じこもるものではない。「あなたといるから嬉しい」という、関係性の喜びだ。遊びながら企てる。その先に、再生は静かに立ち上がっていく。