多様な人材雇用にみる、人手不足解消への手立て。障がい者雇用のパイオニア・オムロン太陽から見えたその可能性

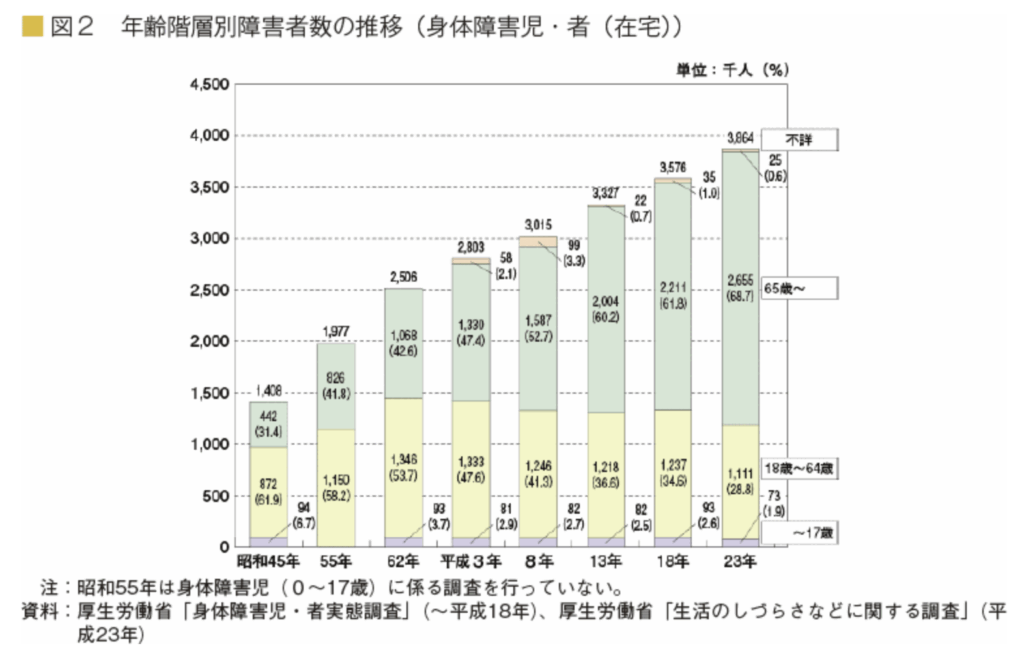

厚生労働省のデータによると、2021年時点で身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の合計は約960万人であり、これは総人口の約7.6%を占めています。[1]

高齢化が進むにつれて、身体機能の低下による身体障がい者や、認知症を発症する高齢者が増加すると予測されています。特筆すべきは、精神障がいや発達障がいに対する社会的な理解が進み、診断を受ける人が増えることによって、精神障がい者の数は今後ますます増加すると予測されている点です。

これらの要因により、2030年には障がい者数は約1,200万人(総人口の約10~12%)に達し、2040年には1,500万人を超え、総人口の約15%以上が何らかの障がいを持つ可能性があるとされています。

一方で、労働者人口は減少し続け、例えば単純労働が必要とされる製造業の工場や旅館やホテルにおける宿泊業従事者の人手不足は1位と、他業種に比べ深刻な課題を抱えています。[2]

労働の担い手が減り続ける現代において、障がい者雇用にこそ、労働者不足を解決するヒントが隠されているかもしれません。

今回、障がい者雇用のパイオニアであるオムロン太陽株式会社を訪問。オムロン太陽は50年以上も前から障がい者雇用に尽力しており、障害のある人と障害のない人がともに働く会社として注目されています。

オムロン太陽のユニバーサルなものづくり現場を通して、多様な人材が生き生きと活躍する姿を目の当たりにしました。

オムロン太陽は電子部品などを製造する会社ではありますが、障がい者雇用における革新的な取り組みは、ほかの産業においても共通する、多くの気づきがあると言えるでしょう。ぜひ参考にしてください。

車いすのある工場、オムロン太陽株式会社

オムロン太陽株式会社は、大分県別府市に本社を置く、オムロン株式会社の特例子会社です。1972年創設以来、創業者である立石一真氏の信条・理念「企業は社会の公器である」を体現すべく、社会の障がいのある方の雇用に積極的に取り組んでいます。

立石氏は自動化技術を通じて社会に貢献することを目指し、1933年に立石電機製作所(オムロンの前身)を創業。高度経済成長期に入り、企業がこぞって生産効率を上げるために躍起になっていた時代に、立石氏は「企業は利益を追求するだけでなく、社会的な責任を果たすべきだ」と考えていました。

そんな中、立石氏は「日本パラスポーツの父」と呼ばれた中村裕博士に出会います。

中村博士は1964年の東京パラリンピックにて、海外の選手がスポーツ選手としてだけでなく、職を持って自立している姿を目の当たりにし、大きな衝撃を受けます。日本の障がい者の自立支援の必要性を痛感し、働く場所を創出すべく社会福祉法人 太陽の家を創設しました。

そんな中村博士の想いに、立石氏は強く共鳴。1972年、大分県別府市にオムロン太陽が誕生します。

オムロンからリレーソケット製造の業務委託を受けたオムロン太陽は「車いすのある工場」として注目されました。その後、太陽の家はさまざまな企業との連携を深め、現在ではソニー株式会社や本田技研工業株式会社、三菱商事株式会社など日本を代表する企業が特例子会社での事業を展開しています。

ユニバーサルな職場は、想像力から生まれる

今回、オムロン太陽株式会社の代表取締役社長である辻社長ご案内のもと、オムロン太陽の工場を見学させていただきました。

まず、印象的だったのは、バリアフリーを超えたユニバーサルな職場環境です。車いすのある工場と呼ばれる通り、車いすに乗った従業員が多く見受けられました。職場環境整備の一環として、車いすの人との衝突を避けるために、敷地内にはカーブミラーが至るところに設置されています。

車いすに乗る従業員への配慮はほかにも、車輪を固定するロック機能が手元に備わっている台車にも見受けられました。手元のレバーを操作するだけで、車輪をロックすることができます。

車いすの人は片手で車いすを操作し、もう片方の手で台車を押すため、とても不安定な状態で作業しなければなりません。荷物を積んだ重い台車が、少しでも傾斜のある場所で勝手に動いてしまうと大変危険です。

また、こちらの幅が広い泥落としマットは、工場の出入口に設置されていました。車いすの方もマットの上を通るだけで、車輪の汚れを落とすことができます。

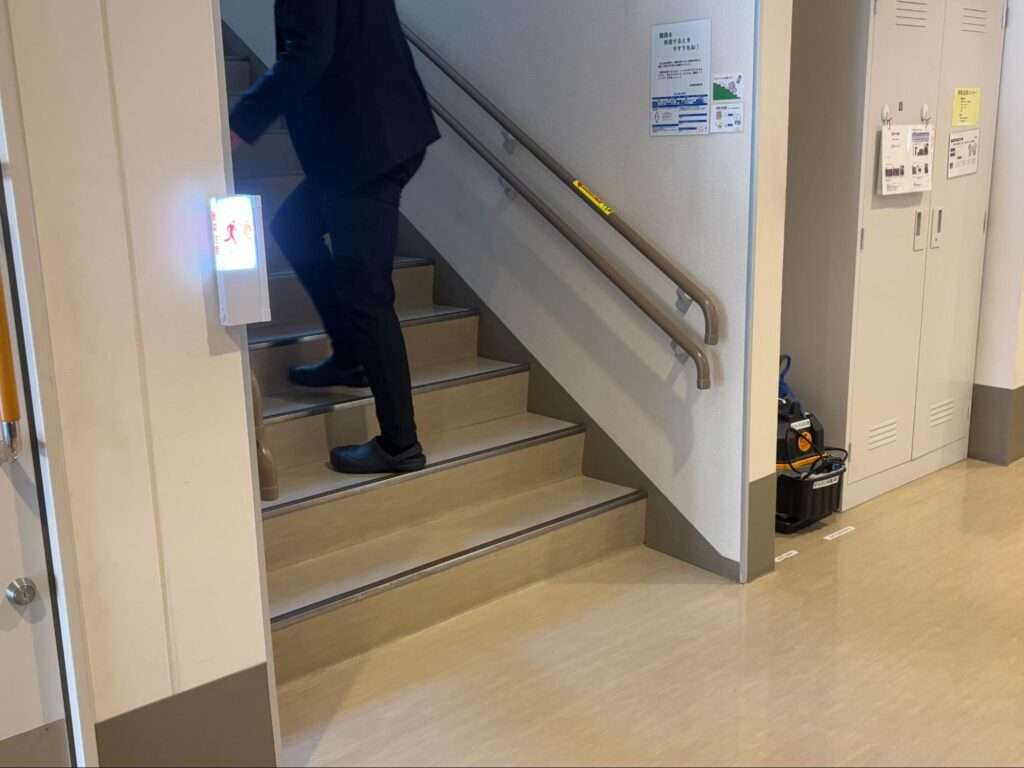

車いすの方への配慮だけでなく、誰にとっても使いやすく安全なデザインが、随所に見受けられます。例えば、階段や扉付近などには、人感センサーで点灯する照明が設置されていました。

扉の向こう側や曲がり角など、死角となる場所であっても、誰かが通っていることが一目でわかるようになっています。

ほかにも、地震対策としてゴムでできた安全ベルトが、すべての棚に取り付けられていました。こちらの棚には通常、段ボールやコンテナが収納されています。

万一、地震が発生した場合、棚の荷物が滑り落ちて来る可能性があり、車いすの人は身動きを取れなくなってしまいます。

ユニバーサルなものづくり現場では、自分の周りだけでなく、共に働く「誰か」のことを考えることが大切です。災害時、従業員全員が無事に避難できることを考えると、必然的に浮かび上がってくるアイデアと言えるでしょう。

また、オムロン太陽は主にリレーソケットやトリガースイッチといった電子部品を製造しています。精密機器である電子部品は、当然のことながら安全を保証できるクオリティが求められます。不良品の製造・混入は避けなければなりません。

しかし、障害を持っている従業員の中には、不良品を見極める判断が苦手な方もいます。そういった方でも作業がしやすいよう、オムロン太陽の工場では「仕組みづくり」が徹底されています。

例えば、重量が規格外の部品が混入している場合は回転灯が点灯し、一目で「今の製品は不良品だ」と判断できます。不良品の混入といった問題が起きた時、人にミスがあるのではなく、ミスの起こらない仕組みづくりを徹底することで、誰もが働きやすい「ユニバーサルなものづくり」の現場を整えることができます。

ほかにも、片手であっても箱の組み立てが簡単に行える治工具の導入や、異常な数値を検出したことが一目でわかる成分分析のグラフなど、工場の至る所にユニバーサルデザインが見て取れます。

ユニバーサルな職場環境は、ひとりひとりが考えることから生まれます。例えば、作業を担当する従業員が、何かしらの障害を持っていることが原因で、業務をスムーズに進行できていないとします。

そのような場合でも、すぐに「この人にはできない」と判断するのではなく、現場の担当者が一丸となって「どういう仕組みに変えたらできるようになるか?」と意見を持ち寄り、改善を試みます。

その作業を最も苦手とする人に合わせて作った治工具は、障害を抱える人の作業効率を向上させるだけではありません。すべての人にとって、作業効率を上げる治工具として機能する副次的な魅力もあります。

オムロン太陽には、そうして出来上がった治工具が豊富にあり、障害はハンディキャップにはならないという「ユニバーサルなものづくり」を実現させています。

すぐに始められる身近な例として、会議室の照明とスイッチの色分けが挙げられるでしょう。

例えば、入り口側にある「黄色のテープが貼られた照明」だけを消したい場合、スイッチは同じ「黄色のテープ」が貼られている箇所を押します。色を瞬時に識別することが苦手な方はもちろん、誰もが消し間違う可能性がなくなり、すべての人が使いやすい環境になります。

障がい者雇用を考えるうえで、環境づくりは欠かせません。そうは言っても、設備投資に対する初期費用は大きく、なかなか実行に移せない企業も多いのではないでしょうか。

しかし、ユニバーサルな職場づくりは、日常のアイデアから生まれます。困っている誰かのことを考え「みんなで変えられる仕組みはないか?」を常日頃から意識するだけでも、すぐに実行できる改善点が見えてくるかもしれません。

見えない障害をなくし、全員で取り組む

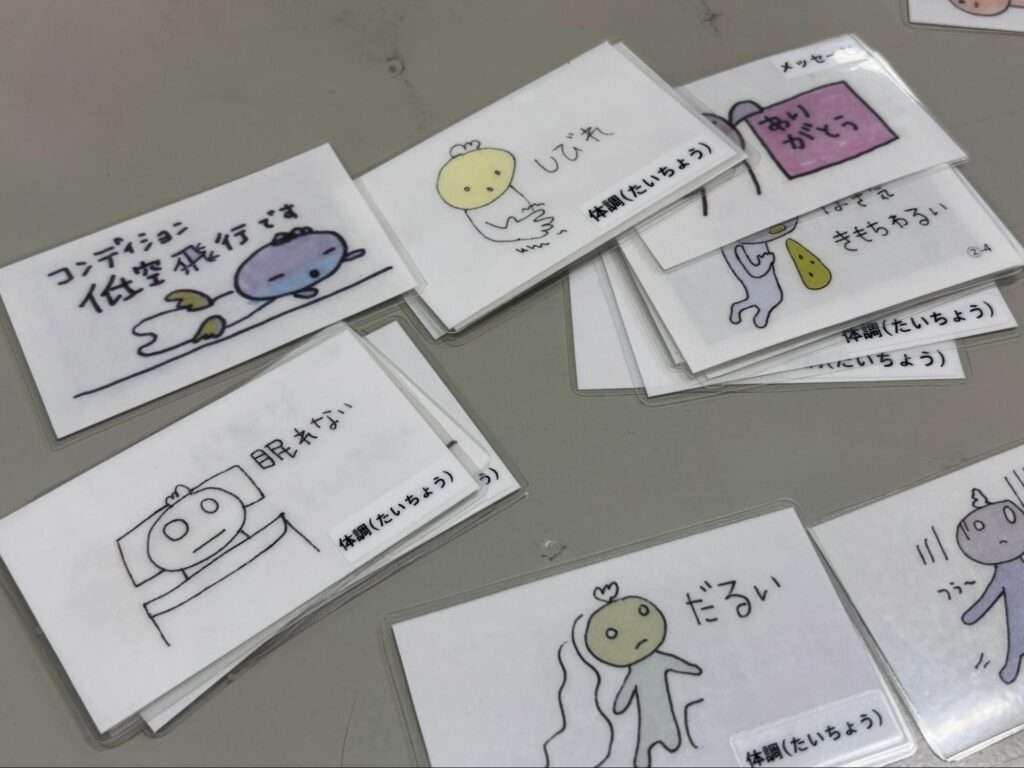

オムロン太陽の工場内には、毎朝自分の体調を記入する「ニコニコボード」があります。

私たちは皆、自分の心配事を同じように口に出せるわけではありません。とくに、過去にトラウマを抱えている人は、周囲から良くない反応をされるのではないかと恐れ、なかなか打ち明けることができないかもしれません。

体調が悪くても我慢して仕事をしたり、周囲にSOSを出せずに苦しんだりすることがあります。「早めに言ってくれれば」と思うかもしれませんが、大切なのは、誰もが気軽にSOSを出しやすい環境を作ることです。

オムロン太陽では、自分の気持ちを言い出せない「見えないバリア」をなくす取り組みとして、毎朝、自分の状態を「ニコニコボード」に記入し、職場の全員で共有しています。

「眠れない」や「気持ちが落ち着かない」といった体調を表すカードはもちろん、なかなか言い出せない「もう一度教えてください」や「暑い」のように自身の状況を伝えるカードなど、さまざまな種類があります。

重要なのは、障害の有無に関わらず、全員で取り組むことです。障がい者だけではなく、全員が日々の体調を共有することで、誰もが自分の状況を伝えやすい環境を整えることができます。

労働者人口の減少に対するキーワードは「障がい者雇用」

2025年現在、労働人口における就業率はおよそ60%ですが、障がい者の雇用率はわずか2.41%に留まっています。[3][4]

労働人口の不足をシルバー人材で補っている現状を考えると、ボリューム的に大きな可能性を秘めている障がい者の就労支援は、もっと注目されるべきではないでしょうか。

近年ではAIの普及により、さまざまなサービスや機能が自動化されています。障害を持つ方が活躍できる機会を増やしていくうえで、テクノロジーの活用は重要なポイントです。

今後、障害を持つ方の就労を支援するための訓練やサービスの開発は、ますます重要になってくるでしょう。

障がい者人口の増加における、雇用の創出

発達障害や精神障害が広く認知されるようになり、以前に比べて多くの人が「障がい者」と診断されるようになりました。

物忘れがひどい、人とのコミュニケーションが苦手といった、少しでも気になる点があれば、程度の差はあっても、誰でも「障がい者」と診断される可能性は十分にあります。

「何をもって障害と定義するのか」という線引きが曖昧になってきている今、将来的には、ほぼ全員が何らかの特性を持っている時代が来るかもしれません。

労働の担い手が減っている現代において、障がい者雇用の創出はキーワードになり得るでしょう。

福祉法人ではない、特例子会社の存在

特例子会社は、障がい者の雇用を促進するために設けられた日本独自の制度であり、2025年現在、約600社の特例子会社があります。[5] 特例子会社は福祉法人ではなく、株式会社として運営している点が特徴です。株式会社である以上、利益を上げなければ存続できません。

障がい者が働くことは税収の増加にもつながり、社会保障費の負担軽減にも貢献すると言われています。

これまで税金を「使われる」側の存在だった障がい者が、労働を通して納税する立場に変わることは、自立向上の観点においても非常に重要です。周囲の理解を深めるためにも、利益を出すことは重視すべきポイントと言えるでしょう。

税収の観点や社会貢献性の高さから、法定雇用率は今後、上昇することが予想されています。しかし、法定雇用率を遵守するために障がい者を一箇所に集めて、清掃業務のような、本業とは異なる業務を割り振っている企業が多いのも現状です。

たとえ従業員100%を障がい者雇用したとしても組織運営が難しく、健常者を含めないと会社として立ち行くことができません。

互いを尊重し、協力し合える環境を

オムロン太陽も以前は障がい者の割合が高かったそうですが、辻社長は会社を運営する中で「半々の割合が最も良い」と考えるようになりました。その理由は、マイノリティの存在を作らないという点にあります。

例えば、障がい者の割合が極端に高くなると、どうしても障がい者中心の企業運営になり「できる範囲でやろう」という福祉的な発想に傾いてしまいがちです。

一方で、健常者ばかりを採用して収益を上げても、障がい者の雇用が少なければ、マイノリティである障がい者の評価が低くなってしまいます。

障がい者と健常者の両方が、努力次第で正当に評価される環境をつくることが重要です。

企業には、仕事を作り出す義務がある

多くの場合、健常者ができる仕事を、障がい者にもできるように頑張らせるといった姿勢が見受けられますが、こういったやり方は根本的に間違っている可能性があります。

重要なのは、障がい者ができる仕事を、企業側が作り出すことです。

まずは会社の本業に目を向け、属人化している業務に注目することから始めます。特定の人が休んだり、退職したりすると業務が滞ってしまう。そういった属人化している仕事に、障害のある方を配置することが重要です。

そのためにも、反復作業のプロセスを可視化させ、業務分析を行います。1つの仕事を40から50ほどの細かい項目に分解し、それぞれの項目について「障害のある人ができるかどうか」を判断して〇か✕で評価していきます。

そうすると、実は〇の作業の方が多かったり、属人化していると思っていた業務も、意外と単純な作業で構成されていることに気づくことができます。

大事なのは「できるかどうか」を判断することではなく、まずは可視化し、✕を〇に変えるためにはどうすれば良いかを考えることです。

また、重要度が高いけれども「緊急度の低い」業務から手を付けることも大切です。多くの人は仕事の質や量にプレッシャーを感じがちですが、知的障害や発達障害のある方は「時間に追われること」の方が大きなストレスになると言われています。

今すぐに必要ではないものの、できればやっておきたいという仕事は納期がないため、プレッシャーを感じることなく、結果が出るまでじっくりと取り組むことができます。

その仕事が上手くいけば、本人は大きな達成感を得られ、周囲も感謝し、貢献意欲が高まります。仮に失敗したとしても、やり直す時間がたっぷりあります。

ただし、最初からボトムアップだけで実行しようとしても、なかなか実現しません。スターターキットを用意したり、評価基準を明確にしたりするなど、トップが率先して取り組む姿勢を示すことが重要です。

法改正による、事業主の責任拡大

2022年、障がい者雇用促進法が改正され、事業主の責任が拡大されました。[6] 適切な雇用の場を提供することと、適切な雇用管理を行うことだけだった事業の責任は、職業能力の開発及び向上に関する措置にまで広がっています。

障害の有無に関わらず、業務の適性を見て人員を配置することは重要です。オムロン太陽では障がい者も健常者も同じ仕事をしており、給与や昇給も区別することなく、同一の基準を設けています。

ただし、障害のある方が健常者と同じ生産性やパフォーマンスを出せるかというと、難しい面があるのも事実です。そのためにも、オムロン太陽の工場内に見られるような治工具やアイデアなど、ユニバーサルな環境づくりが大切です。

辻社長は「ハンディキャップをなくすために、サポートをするのが会社としての責任だ」と考えています。

障害のある方の業務クオリティを向上させるために、スタート地点を同じにすることが会社の責任です。現代は、年功序列の時代ではありません。能力や成果に応じて給与を決定しています。

給与が低い場合はそれなりの理由があり、高い場合は高いだけの理由があるということです。障がい者であるかどうかは、給与決定には一切関係ありません。これが弊社の基本的な運営方針です。

障がい者をただ雇うだけでなく、その人が能力を開発し、向上できるような企業の取り組みが今、問われ始めています。

障がい者雇用は、経営戦略のひとつである

障がい者雇用に関して「コストがかかる」といった声がよく聞かれます。しかし、障がい者雇用に対してはコストではなく投資として捉えるべきだと、辻社長は語られました。

投資とコストの違いは何でしょうか?それは、リターンがあるかどうかです。最初にお金を使うことは同じですが、後々リターンがあるのであれば、それは投資と呼べます。

障がい者雇用をコストとして捉えてしまうと、リターンは期待できません。

毎年、新卒採用を行っている企業も多いでしょう。研修制度を設けたり、OJTを実施したり、職場環境を整えたりと、さまざまな投資を行っています。

新しい人材、優秀な人材を獲得するためには、それなりの費用がかかりますが、それはコストではなく投資と捉えられています。

新卒社員を育成し、リターンを得られるようにするのは、新卒社員自身の努力はもちろん重要ですが、なにより企業側のサポート体制が不可欠です。

新卒採用を「障がい者雇用」に置き換えて考えてみると、まったく同じことが言えるのではないでしょうか。

障がい者雇用の場合、リターンを得るための努力を怠り、ただ雇用するだけで終わっているかもしれません。どうすればリターンを得られるのかといった、投資側の視点を持つことが重要ではないでしょうか。

障がい者雇用は、他社との連携を可能にする

障がい者雇用は自社だけで手探りで進めるよりも、専門家と一緒に取り組んだ方が良い結果につながります。そのためには、支援機関や地域・行政のサポートを活用したり、オムロン太陽のような実践経験豊富な企業と連携したりするのが有効です。

辻社長は次のように語られました。

どの企業も、競争関係にある企業であろうと、上下関係のある企業であろうと、情報開示に積極的です。

以前は企業秘密を理由に見学を断られることもありましたが、障がい者雇用に関しては、みんなで協力して取り組もうという意識が、非常に強いと感じます。実際に、同地域で同様の障がい者雇用を行っている会社様は皆、情報開示に対してオープンな姿勢を見せ、積極的に工場見学を実施されています。

「障がい者雇用に取り組んでいこう」という共通意識が芽生え、競合関係を超えた、協力関係が生まれるのは、障がい者雇用の素晴らしい側面と言えるでしょう。

本質は「ひとりの人間」として、相手と向き合うこと

障がい者雇用は、決して特別なことではありません。会社と従業員というごくベーシックな関係性をより深く、より拡大したものと捉えることができます。

障がいを持つ方の雇用を通して、企業はこれまで以上に社員一人ひとりと向き合い、個々の状況を俯瞰的に見ることができるようになります。

しかし、障がいのある方が自身の状況を企業に開示することは、決して簡単なことではありません。「開示したら損をするのではないか」「過去のトラウマが蘇るのではないか」という不安を抱えている方もいるでしょう。

双方にとってプラスになると理解してもらうためにも、打ち明けてくれた従業員に対し、企業としてできることを明確にすることが重要です。誰もが働きやすい職場にするためには「要望を尊重してもらえた」と思えるような、安心できる環境づくりが欠かせません。

健常者と障がい者。社会の変化とともに、その境目はますます曖昧になり、従来のような二分法では捉えきれない多様性が生まれています。

「障がい者だから、健常者だから」という区別ではなく「ひとりの人間」として向き合うことが、これまで以上に重要になってくるのではないでしょうか。

参考文献

[1]【別添1】令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果概要