プラスチック資源循環促進法とは|企業・消費者への影響はある?

近年、環境問題への関心が高まる中、プラスチックごみの削減と資源の再利用は重要な課題となっています。

2022年に施行された「プラスチック資源循環促進法」は、そのような課題に対する日本の取り組みの一環として注目されています。

プラスチック資源循環促進法は、プラスチック製品のライフサイクル全体を通じた循環型社会の実現を目指し、製造から廃棄、再利用までの一連のプロセスを規制・促進するものです。

プラスチック資源循環促進法が企業や消費者にどのような影響を与えるのか、具体的なポイントを探るとともに、持続可能な社会を築くために私たちができることを考えてみましょう。

プラスチック問題の現状と背景

大量の廃プラスチックは、世界で大きな問題となっています。

特に適切なごみ処理がなされずに廃プラスチックが分解されるマイクロプラスチックを、魚や海鳥が餌と間違って食べてしまうことで、生態系を含めた海洋環境への悪影響が懸念されています。

日本では年間約900万トンのプラスチックが消費され、そのうち約800万トンが廃棄されます。マテリアルまたはケミカルリサイクルされるプラスチックは全体の約25%にとどまり、残りの多くは焼却処分されているのが現状です。

国際的な規制強化の影響

2018年に中国が廃プラスチックの輸入を禁止したことで、日本国内の廃プラスチック処理体制が逼迫しました。これまで海外に依存していた処理ルートが断たれ、国内での資源循環システムの構築が急務となりました。

このような背景を受けて、日本政府は「海洋プラスチックごみ対策行動計画」を策定し、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に加えて、再生可能資源への転換(リニューアブル)も視野に入れた「プラスチック資源循環促進法」の導入へと踏み切りました。

この法律では、特定製品や業種にとどまらず、製品設計から廃棄・回収・再生利用まで、素材であるプラスチック全体の循環を強化することが目的です。

プラスチック資源循環促進法の概要

プラスチック資源循環促進法の重要な点は以下の通りです。

Reduce(リデュース:ごみを減らす):プラスチック製品の設計段階から環境負荷を考慮し、使用するプラスチックの量を削減します。

Reuse(リユース:繰り返し使う):フィルパックを利用して、元の容器を繰り返し使うことでプラスチックの消費量を大幅に減らすことが可能です。

Recycle(リサイクル:再利用する):使用済みプラスチックのリサイクルを推進し、資源として再利用します。

Renewable(リニューアブル:再生可能な資源に替える):たとえばプラスチック製のレジ袋をバイオマスプラスチック製に替えることで資源を再生します。

対象となる製品は、使い捨てプラスチック製品を中心に、日常的に使用される多くのプラスチック製品が含まれます。

具体的には、使い捨てのプラスチック製の食器、ストロー、レジ袋、ペットボトル、包装材などが該当します。

また、家庭用品から産業用資材まで幅広い製品が対象となります。

2022年4月1日施行

プラスチック資源循環促進法は、2022年4月1日に施行されました。適用範囲は、国内全域であり、製造業者、販売業者、消費者まで幅広く対象としています。

これにより、企業は製品の設計や製造工程を見直し、消費者はプラスチック製品の使用を控えるよう求められます。

また、公共機関や地方自治体も、プラスチック削減のための施策を導入しています。

取り組み内容

具体的には、企業はプラスチック製品の設計変更やリサイクルシステムの構築、消費者向けの啓発活動を行う必要があります。消費者はエコバッグやマイボトルの使用、リサイクルへの協力を求められます。

東京都では「プラスチック・スマート東京」を掲げ、都内の企業や市民と協力してプラスチック使用の削減を推進しています。

また、神奈川県横浜市では「プラスチックごみ削減宣言」を行い、市内の全学校でのプラスチック製品の使用を削減する取り組みを実施。

さらに、全国各地で実施されているビーチクリーン活動や、企業が主導するプラスチックごみ回収イベントも、プラスチック問題の認識を広めるための重要な取り組みです。

他の国との比較

日本のプラスチック規制は、EUの「プラスチック指令」と比較しても遜色ない内容です。

EUでは、2019年に使い捨てプラスチック製品の一部を禁止する法律が施行されており、2021年にはさらに規制が強化されました。規制の対象となる製品は、使い捨てのプラスチック製カトラリー、皿、ストロー、綿棒、風船の棒などです。

一方で、日本も同様に使い捨てのプラスチック製品の使用を制限し、リサイクルの促進に力を入れています。

東京都は2020年からプラスチック製レジ袋の無料配布を禁止し、多くのスーパーやコンビニエンスストアで有料化が進んでいます。

また、日本独自の取り組みとして、「プラスチック資源循環促進法」に加え、「食品リサイクル法」や「家電リサイクル法」など、他のリサイクル関連法とも連携して総合的に資源循環を推進しています。

特定プラスチック使用製品多量提供事業者の規定

プラスチック資源循環促進法では、使い捨てプラスチック製品の削減に特に大きな影響を与える業種に対して、さらに踏み込んだ規定が設けられています。

年間に以下の12品目の使い捨てプラスチック製品を5トン以上提供する事業者(小売・飲食・宿泊・クリーニングなど)は、「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」とされ、提供量の抑制や、代替素材の使用促進などの合理化措置を講じることが義務付けられています。

対象となる12品目

- フォーク

- スプーン

- ナイフ

- マドラー

- ストロー

- ヘアブラシ

- くし

- カミソリ

- シャワーキャップ

- 歯ブラシ

- ハンガー

- 衣類用カバー

規制の対象者

- 製造者・輸入者

- 小売・飲食・宿泊・クリーニング等の提供事業者

- 排出事業者

- 自治体・分別収集事業者

これにより、事業者は使用量を見える化し、削減に向けた努力が求められるだけでなく、消費者の行動変容を促す役割も担うことになります。

具体的な対応としては、紙製や木製カトラリーの提供、利用者への有料化、マイカトラリー推奨などが進められています。

このような取り組みにより、業種や規模にかかわらず、すべての関係者がプラスチックごみ削減に貢献できる仕組みが整いつつあります。

法律に対応するための企業の義務と役割

企業は、製品設計の見直しや、再利用可能な素材の使用を促進することに加え、消費者に対する啓発活動も求められています。

具体的には、製品のパッケージにリサイクルマークを表示することや、消費者向けのリサイクルプログラムを導入することです。

大手食品メーカー・味の素は、プラスチック製パッケージの削減に取り組み、2025年までに全てのパッケージをリサイクル可能なものにする目標を掲げています。

また、ユニリーバ・ジャパンは、プラスチックの使用量削減と再利用の促進を目指し、使い捨てのプラスチック製品の代替品を提供しています。企業は製品ライフサイクル全体での環境負荷を見直し、持続可能な製品開発を推進する義務と役割が求められています。

サプライチェーンへの影響と対応策

この法律の施行により、サプライチェーン全体でのプラスチック使用量の削減が求められるようになっています。

具体的には、リサイクル技術の導入や、サステナブルな素材の採用など、サプライチェーンにおけるプラスチック包装材のリサイクル率を向上させるため、企業間での協力も進んでいます。

トヨタ自動車ではサプライチェーン全体でのプラスチック使用量削減を目指し、部品のリサイクルが積極的に進められています。

また、イオンは「エコプロジェクト」を展開し、サプライチェーン全体でのプラスチック削減に取り組んでいます。

さらに、サプライヤーとの協力を強化し、環境に配慮した素材調達や、リサイクル可能な包装材の導入を推進しています。

代替素材と技術革新の進展

近年、プラスチックに代わる素材として、バイオプラスチックやリサイクル可能な合成素材が注目されています。これらの素材は、環境負荷を低減し、持続可能な社会の実現に貢献します。

たとえば、バイオプラスチックは植物由来の原料を使用しており、従来の石油由来のプラスチックに比べてCO2排出量が少ないという特徴があります。

花王では、トウモロコシやサトウキビ由来のグルコースから微生物を用いて製造する発酵生産技術を開発し、環境負荷の大幅な低減を目指しています。

また、P&Gは、海洋プラスチックをリサイクルしたボトルを開発し、製品に利用しています。これらの技術革新により、企業は環境に配慮した製品を提供することが可能となり、市場や消費者のニーズに応えることができるようになります。

消費者への影響

日常生活での変化(使用制限される製品と代替品)

プラスチック資源循環促進法の施行により、消費者の日常生活でも変化が始まるでしょう。使い捨てプラスチック製品の使用が制限されるため、再利用可能な製品や代替品の利用が求められます。

すでに、プラスチック製ストローやカトラリーの使用が減少し、紙製や金属製の製品が普及しています。

スターバックスではプラスチック製ストローの使用を廃止し、紙製ストローを経て2025年3月から生分解性バイオマスプラスチック製ストローへの切り替えを始めました。ストローレスリッドの導入により、ストロー使用量の大幅削減も実現しています。

また、ファミリーマートでは、 100%植物由来の原料を使用した生分解性プラスチック製カトラリーへの切り替えを進めています。しかし、消費者は箸やカトラリーを自分で持ち歩くことで代替品の使用量を削減することができるため、身近な場面や習慣からの行動変容が期待されます。

消費者のライフスタイルへの影響

プラスチック資源循環促進法の施行により、消費者のライフスタイルにも変化が起きるでしょう。エコバッグの持参や、リサイクル可能な製品の使用が一般的になることで、環境に配慮した生活スタイルが浸透してきています。

また、消費者もプラスチック製品の使用を控えることを通じて、環境への意識が高まっています。

コープさっぽろでは、会員に対してエコバッグの持参を奨励し、ポイントを付与するキャンペーンを実施。これにより、消費者はエコバッグの使用を習慣化し、プラスチックごみの削減に貢献しています。

また、各地の自治体が実施するリサイクル教育プログラムに参加することで、消費者はリサイクルの重要性を学び、日常生活で実践することができるようになりました。

環境意識の高まりと消費者行動の変化

環境意識の高まりに伴い、一部の消費者はエシカル消費を志向するようになりました。エシカル消費とは、環境や社会に配慮した商品を選ぶことです。近年では有機農産物やフェアトレード商品、リサイクル素材を使用した製品などが人気を集めています。

アウトドア用品や衣料メーカーのパタゴニアは、リサイクル素材を使用した衣類の販売や、製品の修理サービスを提供し、消費者に対する環境意識の啓発を行っています。

また、マルイの「エシカルな一歩」プロジェクトでは、環境に配慮した商品を販売し、消費者に対する環境保護の重要性を訴えています。

他のリサイクル法との違いと「プラ新法」の特徴

日本ではこれまでも、資源の有効利用を目的としたリサイクル法がいくつか施行されてきました。代表的なものには以下のような法律があります。[1][2]

| 法律名 | 主な対象 | 特徴 |

|---|---|---|

| 家電リサイクル法 | エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機 | 消費者が費用を負担して製品を引き取り、メーカーがリサイクル |

| 容器包装リサイクル法 | ペットボトル・プラスチック製容器包装など | 消費者・自治体・事業者が分担して回収・再資源化 |

| 食品リサイクル法 | 食品廃棄物(食品ロス) | 事業者による再資源化(飼料・肥料化)を義務づけ |

これらの法律は、「製品や用途ごと」に分かれており、特定の資源について、使用後の回収と再利用を制度化しています。一方で、

「プラスチック資源循環促進法(プラ新法)」の特徴は、製品単位ではなく、“素材(プラスチック)そのもの”を循環させるという視点で設計されている点にあります。

たとえば、プラスチックを使った製品であれば、容器包装に限らず、スプーンやカミソリ、アパレル用ハンガー、文具など多岐にわたって対象となります。

しかも、製造・販売・消費・廃棄の全ての段階で「どのようにプラスチックを減らし、回すか」が問われるのです。

これにより、「製品ごとの法律ではカバーしきれなかった細かな部分」まで対応できる仕組みが整ったといえるでしょう。

素材別循環の意義と“プラスチック素材”への新しいアプローチ

これまでの日本のリサイクル制度は、「製品」や「容器包装」など用途別の枠組みが中心でした。しかし近年、循環経済(サーキュラーエコノミー)の考え方が広まり、「素材ベースで資源を回す」という発想が求められるようになってきました。

プラスチックは、種類や性質によってリサイクルの難易度が大きく異なります。[3]

| プラスチックの種類 | 用途例 | リサイクルの特徴 |

|---|---|---|

| PET(ポリエチレンテレフタレート) | ペットボトル | リサイクルしやすく、水平リサイクル可能 |

| PE(ポリエチレン) | レジ袋、ボトルキャップ | 熱に弱く、異種混合されやすい |

| PS(ポリスチレン) | トレイ、カップ | 軽くて脆いためリサイクルが難しい |

| PVC(ポリ塩化ビニル) | 配管、建材など | 焼却時に有害ガスを出す恐れがあり扱いが難しい |

このように、プラスチックと一口に言っても性質は多様であり、素材単位での管理・設計・分別・再利用が欠かせません。

「プラスチック資源循環促進法」ではこの点を踏まえ、

- 設計段階からリサイクルしやすい素材・構造にすること(Design for Recycling)

- 自治体や企業が素材ごとに適切な分別・回収を行うこと

- 再利用を促す技術・インフラの整備

といった素材循環型の社会づくりが重視されています。

つまりこの法律は、“素材に着目した新たなリサイクルのステージ”へと、日本の循環型社会を進化させる転換点とも言えるのです。

環境への影響とメリット

プラスチック資源循環促進法の導入により、プラスチック廃棄物の減少と環境保護の向上が期待されます。また、リサイクル率の向上による資源の有効活用もメリットの一つです。

具体的には、プラスチック製品の使用量削減と、海洋プラスチック汚染の抑制です。

環境省のデータによれば、プラスチック製レジ袋の有料化により、レジ袋の使用量が大幅に減少し、年間約7万トンのプラスチックごみが削減されたとされています。

また、自治体によるリサイクルプログラムの導入により、リサイクル率が向上し、資源の有効活用も進んでいます。

経済的な影響と課題

一方で、企業にとっては製造コストの増加や、新たな対応策の導入が経済的な負担となる可能性もあります。

例えば、代替素材の導入には高いコストがかかることがあり、中小企業にとっては大きな負担になるかもしれません。

また、消費者に対する啓発活動や、新たなリサイクルプログラムの導入にもコストがかかるでしょう。

プラスチック製品の代替品を開発している企業では、初期投資や研究開発費が一定額必要となることが報告されています。社会全体でこれらの課題をどのように克服するかが重要です。

政府や自治体の支援策を活用することや、企業間での協力を強化することで、経済的な負担を軽減することが求められます。

法律の実効性と遵守状況の監視

法律の実効性を高めるためには、遵守状況の監視と適切な罰則が必要です。政府や自治体は、企業や消費者が法律を遵守しているかを定期的に監視し、違反があった場合には適切な措置を取ることが求められます。

東京都では「プラスチックごみ削減推進条例」を施行し、企業や消費者の遵守状況を監視しています。また、違反があった場合には罰則を科すことで、法律の実効性を確保しています。監視と罰則の仕組みは、法律の実効性を高めるために重要といえます。

将来の展望

さらに進化するプラスチック規制の可能性

将来的には、さらに厳しいプラスチック規制が導入される可能性が高いです。実際に、使い捨てプラスチック製品の全面禁止や、プラスチック使用に対する課税が検討されています。これにより、環境負荷の一層の低減が期待されます。

EUでは2025年までに使い捨てプラスチック製品の全面禁止を目指しており、日本もこれに追随する可能性があります。また、カナダやニュージーランドなどでも、使い捨てプラスチック製品の使用を禁止する政策が発表されており、発展途上国を含め、プラスチック廃棄物削減の取り組みが強化されることが期待されています。

環境保護に向けた新たな取り組みと技術開発

新たな環境保護の取り組みとして、プラスチックに代わる革新的な素材や技術の開発が進んでいます。中でも、海洋プラスチックを回収してリサイクルする技術や、生分解性プラスチックの開発が注目されています。

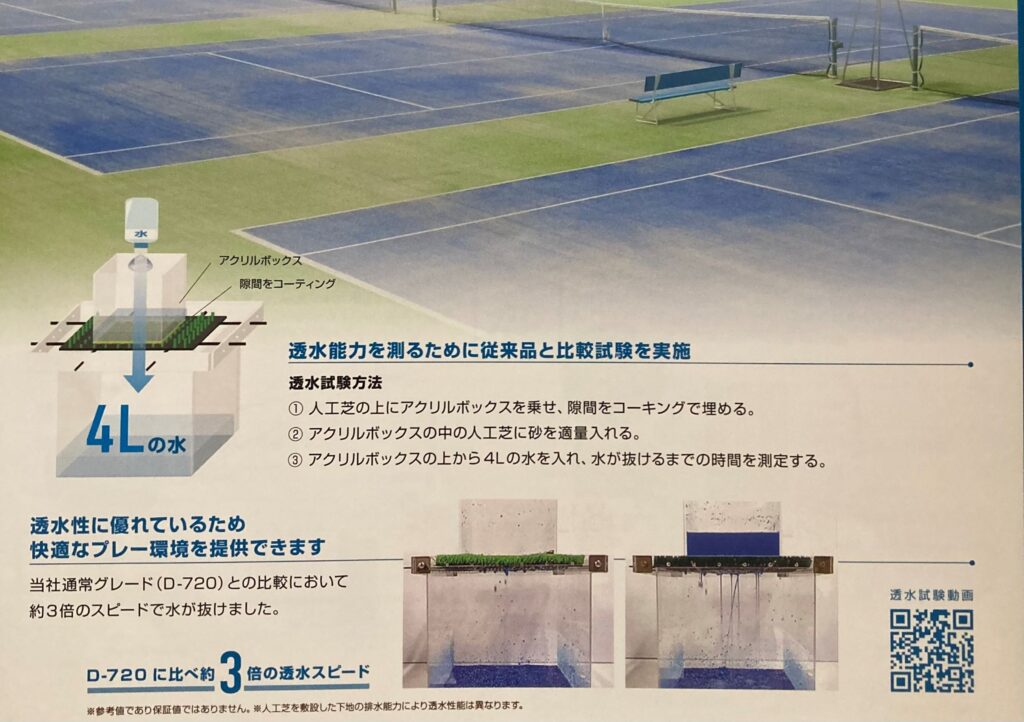

MCCスポーツが開発した「ダイヤモンドターフPA」は従来からの透水性を改善し、透水能力を向上させた新機能全面透水型人工芝です。当社従来製品と比較して3倍の透水能力があり、表面排水より浸透排水を高めた製品です。浸透排水を高める事によりマイクロプラスチックの流出を抑制する効果が期待できます。

また、三菱ケミカルは、高いバイオマス度と柔軟性などの特長を持つ新たな生分解性バイオポリエステル樹脂を開発したことを発表しました。これらの技術開発により、環境保護の新たなステージが開かれることが期待されます。

まとめ

プラスチック資源循環促進法は、プラスチック廃棄物問題に対処するための重要な法律です。プラスチック製品の使用量削減、再利用の促進、適切な廃棄処理の推進により、環境負荷を低減させることを目指しています。この法律は、企業や消費者の意識改革を促進し、持続可能な社会の実現に貢献します。

さらに、一定以上の量の使い捨てプラスチックを提供する事業者には、使用抑制や代替素材の導入などが義務づけられることで、より具体的な行動が求められるようになりました。このような仕組みにより、業界を超えた広範な取り組みが進められています。

将来的には、さらに厳しいプラスチック規制が導入され、新たな環境保護の取り組みや技術開発が進むことが期待されます。企業と消費者が協力し、持続可能な社会の実現に向けて取り組むことが重要です。

企業と消費者が協力してプラスチック使用量削減に取り組むことで、「プラスチックフリーコミュニティ」が形成され、環境教育プログラムが普及することで、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが更に広がることが期待されます。

参照:

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ (env.go.jp)

Top|プラスチック・スマート (env.go.jp)

[2] index-40.pdf[3] panf1.pdf